「選ぶ」発問を取り入れるー教材の特性に応じた発問の使い分け【国語科 発問の極意#16】

子どもたちが自ら学び考える授業をつくるために、教師はどのような発問をしたらよいのでしょうか? 国語指導の達人、筑波大学附属小学校の白坂洋一先生が、発問づくりの極意を紹介する連載です。今回は、説明文や物語文で活用できる、「子どもが『選ぶ』発問」を取り入れた授業づくりを低学年の教材「じどう車くらべ」と「お手紙」を例に紹介します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一

目次

横並びの文章構成に着目する

これまでの連載では、教材分析の観点から教材の特性を見いだすこと、そして、教材の特性を踏まえ、授業構想として発問をどうつくっていくかについて、教材を取り上げながら紹介させていただきました。その具体として、単元における4つの発問構成を紹介させていただいています。また、「海の命」では、子どもが問いをつくり、選んだ問いで読み合い、問いを評価するという、リフレクション型国語科授業を紹介しました。

いずれの授業づくりも、教材分析の観点から教材の特性を見いだすことに変わりはありません。授業を構想するときに、授業をどう形づくっていくかということの違いです。

今回は授業づくりに、「子どもが『選ぶ』発問」を取り入れて展開することを紹介します。説明文や物語で活用できるだけでなく、話すこと・聞くこと・書くことなどにも活用することができます。

例えば、1年生の説明文に「じどう車くらべ」(光村図書出版 1年下)があります。この説明文は題名にもあるように、自動車を比べています。2つの観点が冒頭で示されています。

①どんなしごとをしているか

②そのために、どんなつくりになっているか

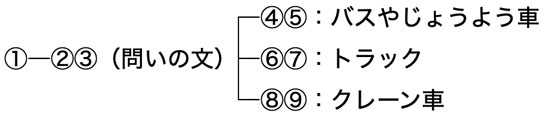

説明文では、①バスやじょうよう車、②トラック、③クレーン車が取り上げられています。この説明文を読んで、子どもたちは、どのじどう車にすごさや驚きを覚えるでしょうか? そこで、次のように発問してみるのです。

「どのじどう車がすごいと思いましたか?」

子どもたちは、どう答えるでしょうか?

「ぼくはクレーン車。だって~」、「わたしはトラック。だって~」、「いやいや、バスやじどう車もすごそうだよ。だってさ~」という声が聞こえてきそうです。「だって」と、理由を伴いながら答えていくことでしょう。「選ぶ」ことで、理由まで引き出すことができます。

題名に「じどう車くらべ」とあるわけですから、実際に子どもが比べることができるように、発問に「選ぶ」ことを取り入れるとよいでしょう。以前の連載の中でも紹介しましたが、題名に着目することが発問づくりの1つの観点です。理由はそれだけではありません。

この「じどう車くらべ」の説明文を文章構成図で表してみるとどうなるでしょう。

このように、それぞれのじどう車が横並びになっています。つまり、事例が並列となっているのです。

文章構成図では、手順や順序の説明は直列つなぎ、事例の列挙は並列つなぎをします。

ですから、この場合は3つの事例の自動車は並列関係となります。文章構成図を作成した際に、並列つなぎとなっているものは、「比較」という発問が可能になります。

この「じどう車くらべ」もですが、3年生ですと、以前の連載でも紹介しました「すがたをかえる大豆」も可能となります。こちらもそれぞれの「くふう」が並列関係で述べられています。これと似たような文章構成が1年生ですと「いろいろなふね」(東京書籍)と「はたらくじどう車」(教育出版)です。ふねや、はたらくじどう車が、比べられています。

子どもたちに、「どのじどう車がすごいと思った?」と発問した際に、使いたい問い返しがあります。それが

「どこ?」

「どこでそう思ったの?」

です。

子どもたちはすごいと思った車とその理由を話していくでしょう。しかし、それがイメージや感覚だけになってしまうことにもなります。そのため、本文を根拠に読むことができるように、「どこ?」と問い返すわけです。

「どこ?」と問い返すわけですから、「ここ」と子どもたちは答えるわけです。そのため、本文に戻って読んでいきます。そうした問い返しが繰り返されることによって、子どもたちは次第に、本文を根拠として読むことが習慣化していきます。ですから、低学年からの積み重ねは大事にしたいものです。そうなると、子どもたちからは同じ本文であったとしても、「私は、ここからこう思いました」と、同じ本文を根拠として、自分の考えが出されていくようになります。

そこで、「〇〇さんの考えについて、他の人はどう思いますか?」と子ども同士をつなげていくのです。そうすることによって、話合いをコーディネートしながら、活性化させていくことができます。

発問1つだけ、もしくは単に発問を並べただけでは、子どもの学びをコーディネートすることはできません。そのため、問い返しも活用しながら、学級として子どもの学びを組織していくのです。