生成AI×総合的な学習の時間|中3「未来防災小説を書く」

文部科学省が2023年7月に公表したガイドラインを踏まえ、実際に生成AIを授業にどのように取り入れていけばよいのかが気になっている先生方は多いことでしょう。主要教科で使う前に、まずは「総合的な学習の時間」での活用を考えてみてはいかがですか。連載第3回目の今回は、中学校の実践事例として、新潟県新潟市立小新中学校(保科賢一郎校長、生徒数303名)で行われた、3年生の授業をご紹介します。最後に、早稲田大学教職大学院の田中博之教授による解説があります。

■ 本企画の記事一覧です

●生成AI×総合的な学習の時間|小6「学級キャラクターを作ろう」

●生成AI×特別活動|小4「AIリテラシー教育」

●生成AI×総合的な学習の時間|中3「未来防災小説を書く」(本記事)

目次

ChatGPT×未来防災小説

新潟市立小新(こしん)中学校では「総合的な学習の時間」に「防災・福祉をテーマに、ロボット・AIを通して新しい時代を創造する」ための探究活動を行ってきました。

1年生はまず防災について学び、次に福祉について学びます。2年生は職場体験をした後にロボットやAIをどんなふうに活用できるかについて想像し、修学旅行ではロボットやAIの活用を実際に経験します。3年生はロボットとAIについて学び、災害や福祉に役立つロボットについて考案します。そして最後に、3年間学習したことの仕上げとして未来防災小説を書き、デジタルブックにします。

「未来防災小説を書く実践は、今年度が4年目になります。最初の年は、横書きで班ごとに書き、タブレットに保存して終わりでした。2年目は職員のアイデアで縦書きにして製本し、各クラスに1冊だけの冊子を作りました。3年目は、Appleブックに残しましたので、世界中のApple製品のユーザーが読めるようになっています」(保科校長)

4年目となる今回も、3年生が書いた3クラス分の未来防災小説をAppleブックに掲載する予定です。

そのために、この日の授業では、班ごとに書いた未来防災小説に対してChatGPTに誤字脱字の訂正と講評をしてもらい、完成度を高めていきます。

生成AIをなぜ授業に取り入れようと思ったのかを、保科校長に聞きました。

「生成AIの正しい使い方を生徒たちに早く学んでほしいという思いがあります。生成AIを使用できるのは13歳、中学2年生からですが、実際は家庭で保護者が使っていれば、その前から使う生徒もいるでしょう。学校で生成AIについて学んでいなければ、生徒は何も知らない状態で使ってしまいますので、トラブルが起きやすくなります。どうせ使うのなら正しい使い方をしてほしいですし、使うと自分自身の役に立つことを知ってほしいと思っています」

授業を担当する村山佳宏教諭にも、取り入れた理由を聞きました。

「未来防災小説を書く実践は昨年度も行いましたが、生徒が書いた小説を評価するのは難しいことだと感じました。国語科の教員であれば、適切な言葉で評価できると思うのですが、私は数学科の教員ですので、言葉でうまく価値づけてやれなかった気がするのです。そこで今年度は、ChatGPTを使って評価してもらうことにしました」

この時間までに、生徒たちは班ごとに協力して、未来防災小説をタブレット上に書いてきました。この地域に将来、災害が起きたときの防災について、リサーチ結果に基づき、一部を創造しながら、こんな近未来のロボットがいてくれたら、もっと地域の人々が助かるだろうと空想して生徒たちは小説を書きました。

班の中で章ごとに分担し、1人あたり400字ぐらいを目安に書いたそうです。各人が書いた小説は、同じファイルに入れておき、対話をしながら共同編集をするという作業を繰り返してきました。

「そのすり合わせが面白いのです。『1章と2章で、主人公の雰囲気が変わっている』などと指摘し合いながら、内容を調整していくのです。今日は多くの班が、その調整の最終段階にあります」と保科校長は話します。

【1】ChatGPTに講評してもらうための準備

では、3年1組の授業を見てみましょう。

村山教諭「今日やることは三つあります。①未来防災小説を完成させます。②そして、ChatGPTに訂正や講評をしてもらいます。人間が読んでも気づけないような誤字脱字などがあるかもしれないので、ChatGPTに校正してもらって文章を修正してください。③表紙や挿絵の画像をChatGPTで生成します」

これまでは授業の中で生徒がChatGPTを操作したことはなく、この時間に初めて操作します。ただし、生徒が個人のタブレットで操作をするわけではありません。ChatGPTが使えるのは、教室の前方に設置した2台の端末のみです。この2台を生徒たちが交代で使います。

小新中学校では、授業の中でChatGPTを使用するにあたり、事前に保護者の許可を得ています。使用する際には、教員用や学級用のタブレットを使い、生徒個人のタブレットでは使わない、という条件で許可をもらっています。

推敲手順は以下の通りです。

1 完成している班の班長が村山教諭から「メモ」のデータをファイル共有アプリ、AirDropでもらう。

2 自分たちの小説をAppleのワープロソフト、Pages(ページズ)からコピーし、メモに貼り付ける。

3 それをChatGPT用の端末にAirDropで送り、ChatGPTに読み込ませる。

4 内容のスクリーンショットを撮り、班員で共有し修正する。

5 「まとめシート」を提出する。

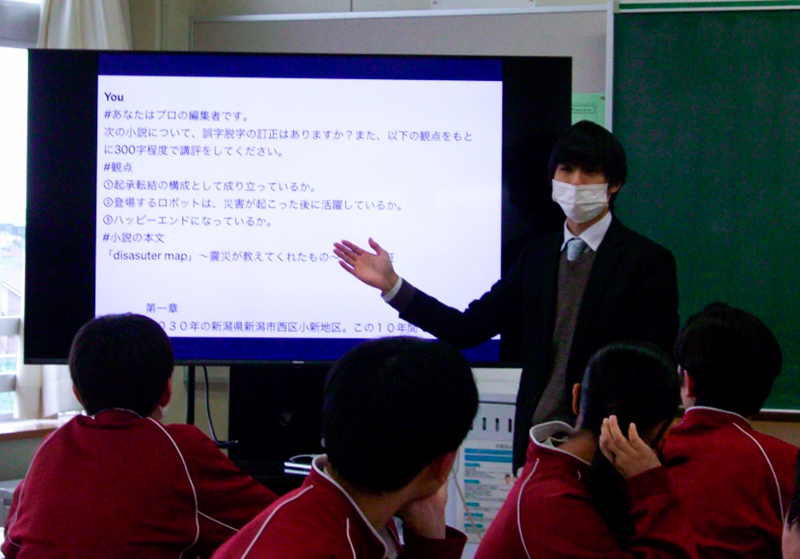

続いて、ChatGPTにどんな指示をしてあるのかを、村山教諭が説明しました。

村山教諭「『あなたはプロの編集者です』とChatGPTに役割を与え、以下の観点をもとに300字程度で講評をしてください』とお願いしてあります。観点は、①起承転結の構成として成り立っているか、②登場するロボットは、災害が起こった後に活躍しているのか、③ハッピーエンドになっているか、の三つです」

★田中博之教授のポイント!★

ChatGPTに文章の推敲や改善を依頼するプロンプト(指示文)を書くときに、「あなたはプロの編集者です」と定義し、誤字脱字の訂正と300字程度の講評をお願いし、三つの観点を示しています。 とてもシンプルですが、しっかりとポイントを押さえています。ChatGPTの扱いに慣れていない先生方も、これならば真似しやすいと思います。

いよいよ班ごとに作業開始です。どの班もまずは共同編集の続きからスタートしました。

生徒「ここは、こっちのほうがいいと思う」

生徒「あ、そうか。こうすればいいのか」

生徒「そうそう」

生徒「いいじゃん」

話をしながら、内容を編集していきます。