令和の時代における「質の高い学び」と「持続可能な学校」の両立に向けて【連続企画 「持続可能な学校」「持続可能な教育」をどう実現するか? #04】

横浜市では、「質の高い学び」と「持続可能な学校」の実現に向けた取組の一環として、2021年度から公募型モデル事業をスタート。一部の小学校では、1コマ40分授業を始めた。1コマを5分短縮するが、年間コマ数を増やすことで、学習指導要領で定める授業時数を維持(例えば、小学校5年生の授業時数は1015時間。1コマ40分授業にすることで、午前中の授業を一般的な4コマから5コマにする学校もある)。取組実施の背景と実態、効果について、学校教育企画部教育課程推進室長の山本朝彦氏、総務部教育政策推進課長の浦田晴香氏、主任指導主事の河瀬靖英氏、担当係長の西戸達哉氏に話を聞いた。

横浜市教育委員会事務局

横浜市ではここ数年、学びの質を高めながら持続可能な学校に向けた働き方改革も同時に進める動きを活発化させている。写真は左から、横浜市教育委員会事務局の河瀬靖英氏、浦田晴香氏、山本朝彦氏、西戸達哉氏。

この記事は、連続企画「『持続可能な学校』『持続可能な教育』をどう実現するか?」の4回目です。記事一覧はこちら

目次

「質の高い学び」と「持続可能な学校」の同時実現を目指して始動

横浜市では、2021年12月に「令和の時代における『質の高い学び』と『持続可能な学校』の実現に向けた考え方について」という通知を市内全校に向けて発出し、「質の高い学び」と「持続可能な学校」は、両輪として一体的に進めていくべきものとして、限られた時間で質の高い学びを実現させていく方針を打ち出した。

「コロナ禍では、多くの学校が1コマの時間を柔軟に変更しつつ、学習活動の維持のために工夫して授業が行われていました。あのときの経験を踏まえて、40分や30分でも工夫をすれば授業はできるのではないかという声が、先生方から聞こえてきました。そこで、今までの当たり前を見直し、学校教育目標の実現や教育活動の充実に向けて、先生方のよりよい働き方も考えた教育課程を編成していけるよう、主体的に取り組む学校を募って進めてみることにしました」(河瀬氏)

以前から労働環境の改善をめぐりこうした議論はあったが、コロナ禍を経てそれが加速した形のようだ。

「教育現場では、教職員のライフワークバランスをしっかりとりながらも、質の高い学びは維持する必要があり、横浜市では両方をバランスよく取り組むことが大事だと考えています。時間が減っても、ICTや時間の使い方などを工夫すれば、質の高い学びが実現できるのではないか。これは私たち教育委員会だけでなく、現場の校長先生からも言われてきたことで、コロナ禍を経て、具体的な取組につながりました」(山本氏)

実践モデル校の募集においては、令和の時代における新しい学校教育のあり方を探るとし、具体的に次の2点をめざした。

(1)「質の高い学び」と「持続可能な学校」の同時実現のため、柔軟な教育課程の「編成・評価・改善」に取り組む学校の風土を醸成

(2)日課表を工夫するなど、教育課程の「評価・改善」の具体的な実践例を示す

2021年度は14校(小学校13、中学校1)、2022年度は20校(小19、中1)、2023年度は23校(小21、中2)を選定し、実施した。

40分×5コマ。集中しやすい午前を有効活用

モデル校の一つで、青葉区にある横浜市立奈良小学校(大河内裕子校長、児童数553名/令和5年4月1日現在)では、約1年間の準備、検討期間を経て、2022年4月から新しい日課で授業を始めた。

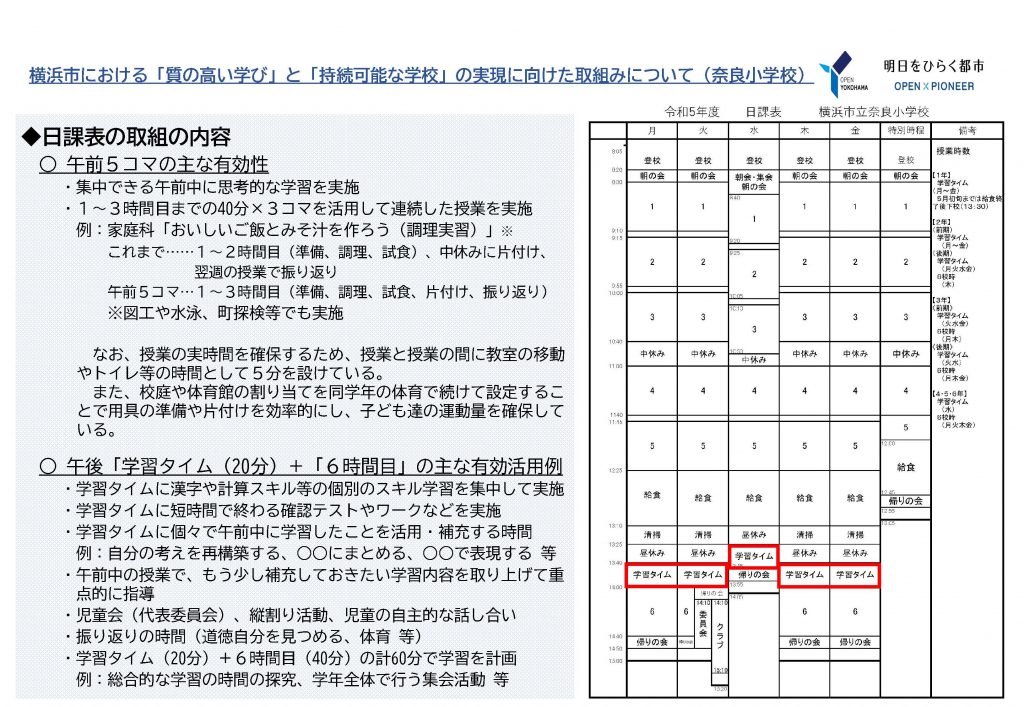

具体的には、1コマの授業時間を40分とし、午前5コマ+午後1コマに変更した。

「奈良小学校では、午前中の集中できる時間に思考が必要な科目を配置したり、中休み前の3コマを通しで使い、準備や片付けなどが必要な家庭科や図工を充てたりするなど、工夫した運用を行っています。また、昼休み後に20分設けている学習タイムでは、スキル学習的な運用のほか、その後の6時間目とつなげて60分授業として使い、探究や振り返りなどでじっくり学ばせるなど、柔軟に使っています」(浦田氏)

長年45分授業に慣れてきたベテラン教員にとっては、やりにくい部分もあったのではないかと想像してしまうが、多くの教員は40分授業に慣れていったという。

「導入当初は、40分授業はやりにくいという反応もあったようには聞いていますが、少しずつ慣れていった先生が多いようです。実際、従来の45分授業では、終わりの5分にどんな活動をしているかといえば、振り返りを発表させたり、ノートに振り返りを書かせたりといったことがほとんどではないでしょうか。それを残り5分間で慌ててやらせるのか、じっくりやらせるのか。奈良小であれば昼休み後の20分でやることもできます。落ち着いて取り組みたい子どもにとっては、非常によい時間になっているようです。ベテランの先生方もコツがわかってきて、40分授業をずっと継続したいという声も聞かれます」(河瀬氏)

ICTの活用も、無理のない時間短縮につながっているようだ。プリントを全員に配ったり(回収含む)、黒板に板書したり、児童の意見を発表させたりといった時間が、タブレット等の活用により無理なく削減できる。

40分授業への変更に合わせて、コマの間の休み時間を10分から5分に変更した。これは、もとから長いという意見があったためでもあるが、結果的には給食前に5コマの授業を行っても、給食時間は12時25分(通常時)からスタートでき、無理のない日課になっている。

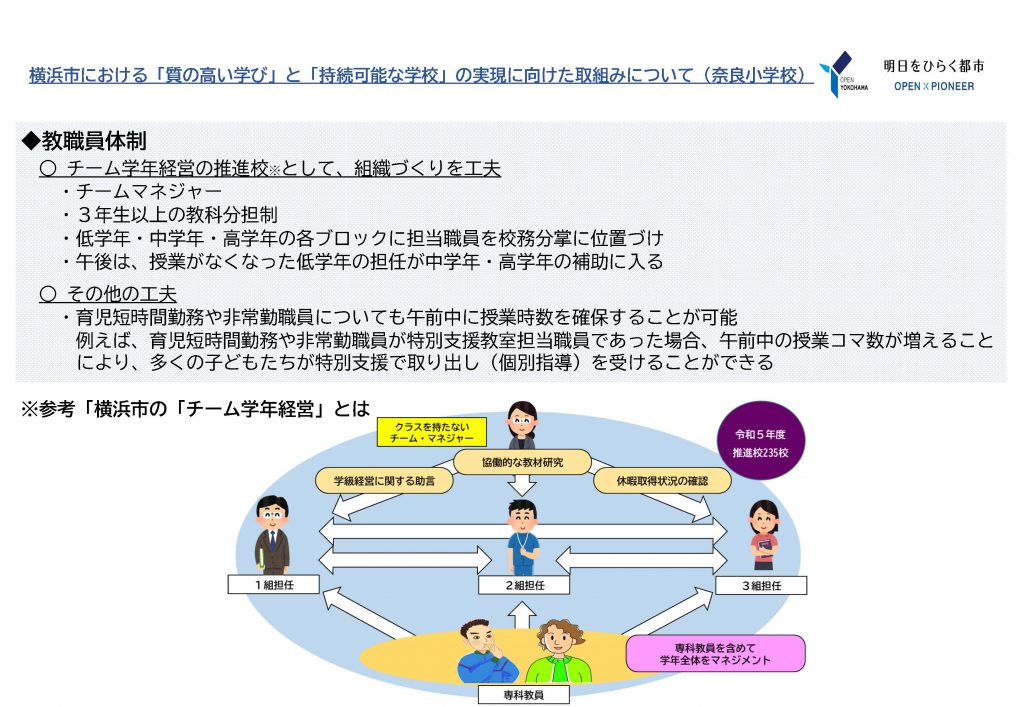

終業時間も早くなった。通常、14時50分には帰りの会が終了し、15時には児童が下校する。会議などを行う場合も開始時間を早めることができ、勤務時間内に終わらせることが可能になった。育児短時間勤務の教員や非常勤職員にとっても、午前中に授業時間を確保することが可能になり、効率的に働けると好評のようである。