「生徒と接する時間が取れない」悩みを解決! 朝の会+1人1台端末でつながりを生み出す学級づくり【中学】

学級担任制をとる小学校とは違って、中学校・高等学校においては、担任する学級の生徒たちと教師が触れ合う時間は十分とは言えません。そのような環境の中、「短い時間の中でどうやって学級づくりをすればよいのか!」というお悩みをもつ中高の先生も多いです。関係性が不十分な集団において、豊かな学級づくりを進めるのは相当な難易度です。小中両校種の経験をもつ瀬戸山千穂先生は、限られた時間の中での工夫として、朝の会を活用した学級づくりを行ってきました。道徳教育研究を生かした中学校学級づくりの実践を紹介いただきます。

執筆/群馬県公立中学校教諭・瀬戸山千穂

目次

中学担任が直面する「自学級の子どもたちと接する時間がない!」

これからやってくる未来は、変化の激しい社会であると言われています。そんな変化の激しい時代を

生きていく子どもたちにとって、必要な力は何でしょうか。お金を稼ぐ力? 社会的地位や名誉を手に入れる力? それも大切かもしれませんが、これからは、自らの力でたくましく生きる力、子どもたちが自ら他者とつながる力は、それ以上に必要であると感じます。変化が激しいからこそ、経済的資本だけではなく社会的資本をつくる力が、今まで以上に重要視される時代に突入しているのです。

人とつながる力をつけるためには、子どもと教師、子ども同士が関わる時間を意図的につくり、教室が安全で安心な場となることが不可欠です。

とはいえ、中学校は忙しい。特に中学校担任は、学級の子どもたちと過ごす時間がとても短いのが現状です。朝、「おはよう!」と子どもたちに挨拶をし、朝の会が終わったら、給食まで自学級の子どもたちと会えないことも多々あります。働き方改革で給食指導がローテーションになっていたら、「朝の会」「掃除」「帰りの会」しか会えない日もあります。

「自学級の子どもたちと接する時間がない!」「短い時間でどうやって学級をつくるの?」小学校から中学校に異動したとき(前任校は地元の附属小学校でした)に最初にぶつかったのが、この問題でした。

経験を経て、確かに言えることは以下の2点です。

①「聴くこと」への意味づけと価値づけ

②「朝の会」「帰りの会」の位置づけと意味づけ

授業時数が少なくても、学級担任であれば「朝の会」「帰りの会」はありますよね。今回は①も踏まえつつ、②の「朝の会」の位置づけと意味づけについて見ていきます。

時間がない中で朝の会を活用して学級づくり!

読者の皆さんは、朝の会をどのようにデザインしていますか? 中学校でよく聞くのが「できるだけ短く」「連絡事項だけを端的に」です。

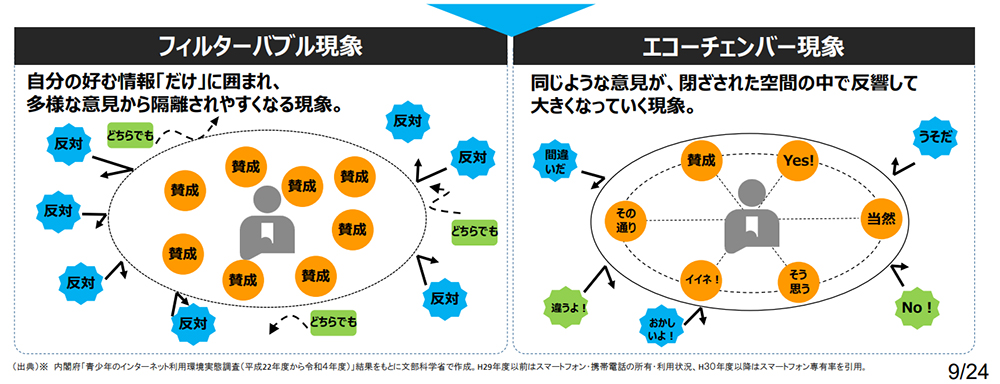

確かにそれも大切です。でも不安を抱えている子どもにとってはどうでしょう。安心・安全な場づくりの一助になっているでしょうか。SNSの発達により、自分にとって必要な情報だけを膨大に手に入れることができるようになり、子どもたちはフィルターバブル現象やエコーチェンバー現象にさらされていると言われています(下図参照)。

何らかの手立てがなければ、教室内の子どもたちの世界は分断してしまう時代とも言えそうです。

私は朝の会を、「1日を安心と笑顔で始める」「子ども同士が仲間の世界に触れる時間」と位置づけました。

安心と笑顔を生み出すには、互いの信頼関係の構築と相手を知ること、相手に興味をもつことが必須です。そんな仕組みと仕掛けづくりを、以下のような段階で行いました。中学1年生での実践です。

【STEP1】4月上旬~中旬

自己紹介で相手を知る(じゃんけん自己紹介、テーマに基づくペアトーク)

【STEP2】4月下旬~5月中旬

日直が決めたテーマでペアトーク

【STEP3】5月下旬~7月中旬

自分が今一番夢中になっていること、伝えたいことのスピーチ

朝の会は、通年で同じメニューで行うことが多いかもしれませんが、同じことの繰り返しは活動自体の目的化とマンネリを招きます。わたしは「1日を気持ちよく、安心と笑顔でスタートするための朝の会をみんなで創ろう」と目的を伝えた上で、一学期は上記のメニューを提案しました。