子供の思考を深める板書はどのように書けばよい?<前編> 【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#30】

先生方のご質問に対して、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、より良い板書を通して子供たちの思考を深めていきたいと考えている先生のご質問にお答えいただきます。

![]() 教員になって2年目なのですが、板書をどうしたらよいか悩んでいます。「子供の思考を促す板書」とか、「ふり返りをしっかり書けるような板書」が大事だと聞きますが、具体的にどのような工夫をすると子供が深く考えてくれるような板書になるのでしょうか。(小学校、20代)

教員になって2年目なのですが、板書をどうしたらよいか悩んでいます。「子供の思考を促す板書」とか、「ふり返りをしっかり書けるような板書」が大事だと聞きますが、具体的にどのような工夫をすると子供が深く考えてくれるような板書になるのでしょうか。(小学校、20代)

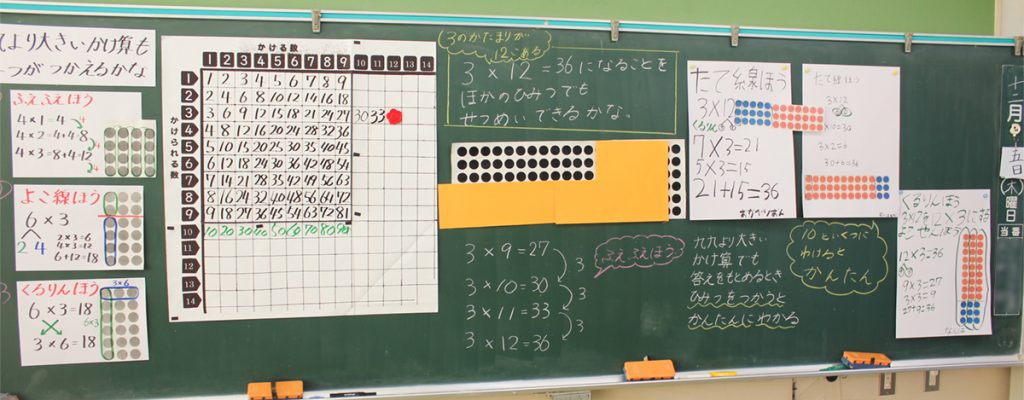

黒板一面をフラットな平面として捉え、情報の構造的な配置を考える

![]() 板書の機能は大きく2つあると思います。1つは記録のための板書で、もう1つは、今回のご質問にあるような思考を促すための板書です。

板書の機能は大きく2つあると思います。1つは記録のための板書で、もう1つは、今回のご質問にあるような思考を促すための板書です。

これまでの授業では、記録するための板書が多かったのではないかと思います。多少乱暴に言えば、授業中に先生が板書に書いたものを、子供たちが一生懸命ノートに書き写し、受け身の状態でそれを暗記していくというようなイメージです。そのときの板書は、その授業で先生が押さえておきたい知識を明確に書き込み、子供たちがそれを書き写しながら、私たちの世代なら「鎌倉幕府は源頼朝が征夷大将軍に任命された1192年に成立」と覚え、現在なら「諸国に守護・地頭を設置する権限を得た1185年に成立」というように覚えていくことになります。書いておけば忘れないというような、記録のため、記憶のための板書という意識が強かったでしょう。

そのような板書は、おおむね教科書の書き方に倣い、国語ならば縦書きで黒板の右上から左下に向かって書き、算数や理科は横書きで左上から右下に向かって書いていったと思います。それは、現在もまったく必要のないものではなく、子供たちの記憶に留めていくために書いていくというものはあってもよいと思います。

ただし現行の学習指導要領は、資質・能力の育成を目標とし、これまで以上に「思考力、判断力、表現力等」を育むことが期待されているわけですから、子供たちの思考が促されるような板書を作っていくことが大事です。その意味では、質問された内容はとても大事なことなのですが、そのような板書については、なかなか定型化されたものがないというのが現実でしょう。

とはいえ、子供たちの思考を促し、活性化するような板書が必要だし、とても大切だと思います。GIGAスクール構想によってICT機器が入ってきたため、板書に関する状況は少し変わってきてはいますが、それはいったん置いておいて、板書について考えていくことにしましょう。

板書とは簡単に言うと、授業中に子供たちが発言した情報を教師がキャッチし、その情報を精選し、限定された情報を黒板という平面上にプロットしていくことだと思います。その落とし込まれたものは、位置どりや関係性やサイズやカラーリングなどを教師が意図して変えながら書くわけですが、その書かれた情報はもう一度リプレゼンテーションされて、子供の目に入っていくわけです。子供がそれを見たときに、「ああ、あれとこれは似ているな」とか、「あのことと、このことは全然質が違うぞ」とか、「あれとこれが結び付いたらどうなっていくんだろうか」というように、情報が結び付いて次の思考に向かうことが大事だと思います。構造的な板書によって頭の中が整理され、次の思考が生まれてくることが大事なのです。

授業中に話し合われてきた多様な情報は、主に音声言語によるものであるため、そのままでは流れていってしまいますから、どういう情報が交流されてきたか、それぞれの情報がどういう関係性にあるか、どのような結び付きがあるかということは子供にはなかなか分かりません。音声言語の認識に優れた一部の子以外にはむずかしいのです。そこで、先生が情報を選択し、上手にビジュアル化、構造化して板書することによって、「ああ、そうか、反対の意見が出ていたんだな」とか、「あれとこれは結び付きが強いんだな」と見えてきます。それによって、「あれとこれが関係して、こんなことが起こったんだな」とか、「こういう因果関係があるんだな」というような考えが生まれてくるような板書が大事なのです。