小4体育「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校副校長・佐々木恒

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

東京都教育庁指導部主任指導主事・美越英宣

単元名

エンジョイ! ティーボール

目次

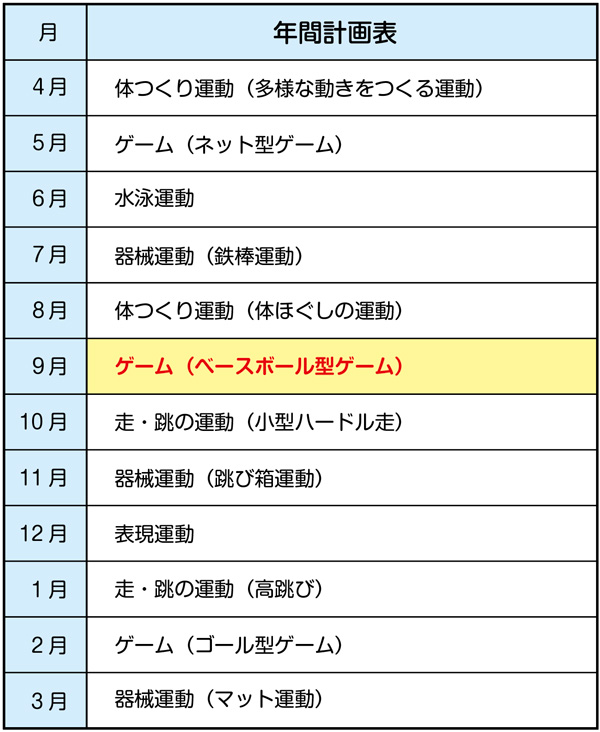

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

ベースボール型ゲームの行い方を知るとともに、打つ、捕る、投げるなどのボール操作と得点をとったり防いだりする動きによって、易しいゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ベースボール型ゲームの規則を工夫したり、簡単な作戦を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ベースボール型ゲームに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

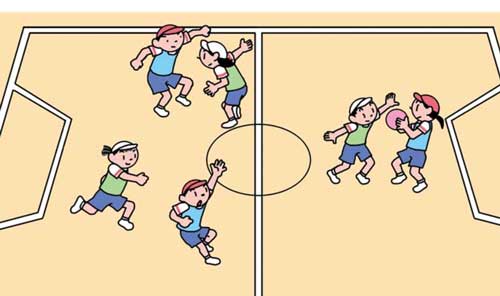

ベースボール型ゲームは、蹴る、打つ、捕る、投げるなどのボール操作と得点をとったり防いだりする動きによって易しいゲームをして、集団対集団などで競い合う楽しさや喜びに触れることのできる運動です。

本単元では、「打つ、捕る、投げる」のボール操作を行います。

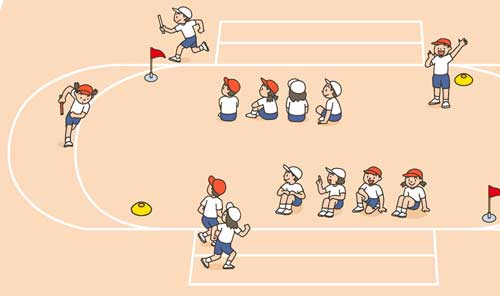

単元前半は規則を選んでゲームをする時間を設定し、すべての子供が楽しめる規則となるようにします。単元後半は作戦を選んでゲームをする時間を設定し、チームで協力して作戦を選び、得点をとったり防いだりします。

ゲームでは、「打つ、捕る、投げる」の基本的なボール操作を行い、プレイヤーの人数、コートの広さ、塁間の距離、プレイ上の緩和や制限などを考慮した易しいゲームにして、どの子供も取り組みやすいようにします。

このことによって、子供のボールを扱う回数や得点できる機会を増やし、どのチームにも勝てるチャンスがあるようにします。

また、ゲームを楽しく行うことを通して、ゲームに必要な簡単な技能を身に付ける、規則の工夫の仕方、簡単な作戦を選ぶなどの学習が行えるように計画します。

そして、単元を通して、「打つ、捕る、投げる」のボール操作に慣れるために、バッティングゲームやキャッチボールゲームなどの「ゲームにつながる運動」に取り組みます。

1人1台端末を活用したアイデア

〇単元を通して、友達のよさについてICT端末の共有ノートの付箋機能を用いて共有し、互いに認め合い、子供の運動への意欲を高めるようにします。

〇コートの全面が撮影できるようにICT端末を設置し、攻撃しているチームが攻撃の時間に撮影します。ふり返りの時間にゲームの映像をチーム全員で視聴しながら、次のゲームに向けて作戦を選んだり、考えを交流したりします。

〇ICT端末に学習カードを入れ、クラゲチャートなどの思考ツールを活用して、チームで作戦やめあて、ふり返りを共有します。

〇ICT端末に作戦カードを入れておき、ホワイトボード機能を使って、守備位置や作戦について書き込めるようにします。

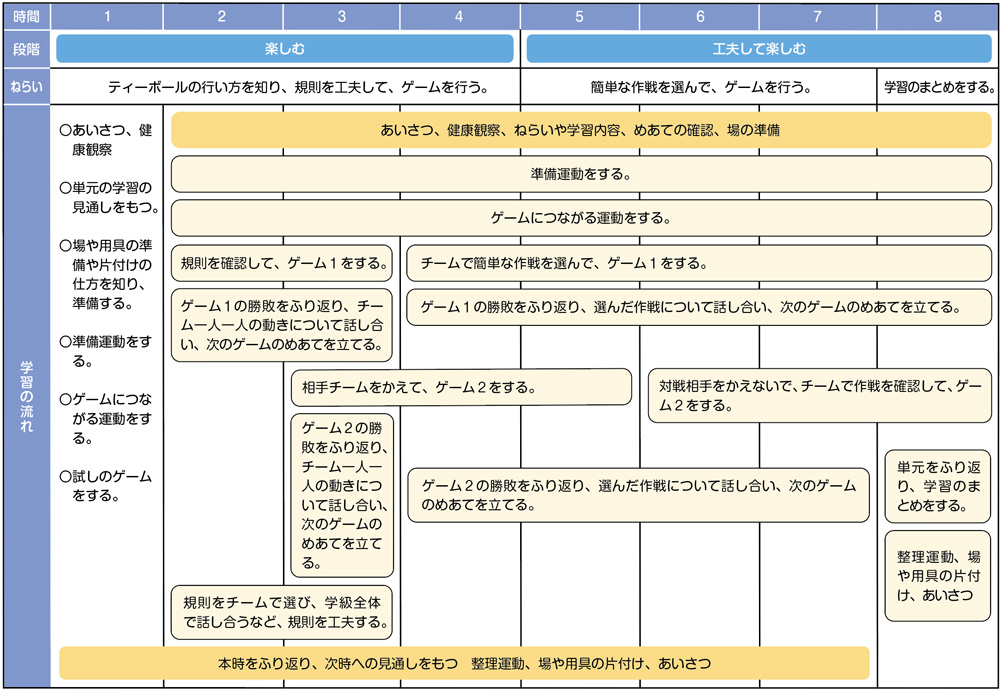

単元計画(例)

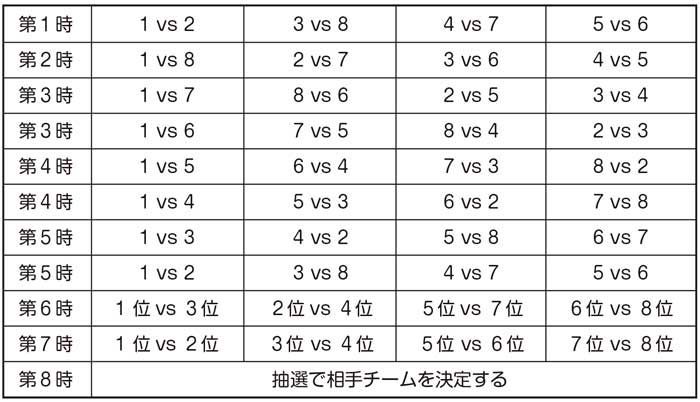

対戦表

1チーム4・5人の8チームで対戦を想定し、コートは4面使用を想定している。

※第2時はゲームにつながる運動の時間を多くするため、1試合とする。

※第3~5時は2試合行う。

※第5時までに全チームと対戦することで、自分のチームのよさや相手チームの攻め方や守り方に気付くことができるようにする。

※第6時以降は、第2~5時までに行った総当たり戦の順位の近いチームどうしで対戦する。チームの力が拮抗しているため、どちらのチームにも試合に勝つ可能性がある。また、第6時以降は、同じチームと対戦することで、自己のチームが選んだ作戦をゲーム1とゲーム2のふり返りで改善したり、修正したりすることができるようにする。

授業の流れと指導のポイント

楽しむ(第1~3時)

めあて

ティーボールの行い方を知り、規則を工夫して、ゲームをしよう。

授業のポイント

単元前半は、ゲームの行い方を知り、チームで協力してゲームに取り組みます。また、ゲームに慣れ、ゲームに必要な基本的な技能を身に付けるために、「ゲームにつながる運動」を毎時間行います。

そして、子供の実態に応じて「はじめの規則」を設定します。ゲームに取り組んだ後で、全員が活躍できる規則を選ぶようにします。

ふり返りでは、勝敗をふまえてチーム一人一人の動きについて話し合うようにし、次のゲームのめあてを立てるようにします。

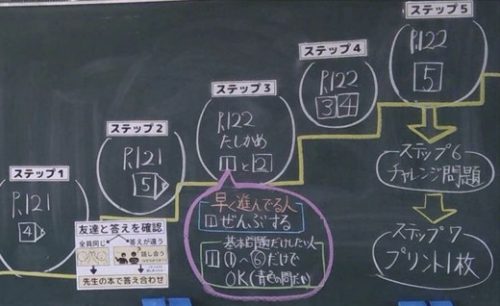

授業の流れ

第1時

イラスト/斉木のりこ