小学校理科の指導案、どんなふうに書けばいいの? 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#30

指導案を書く際は何に留意していますか? 先生方が指導案を書くのは、研究授業のときが多いのではないかと思いますが、指導案を書く際には、ポイントや押さえどころがあります。私としては、先生の問いをしっかり考えること、目標と評価をしっかり意識することが重要と考えます。今回は、指導案の中でも、本時展開の部分について述べていきたいと思います。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.指導案は先生の「授業の見通しを視覚化したもの」

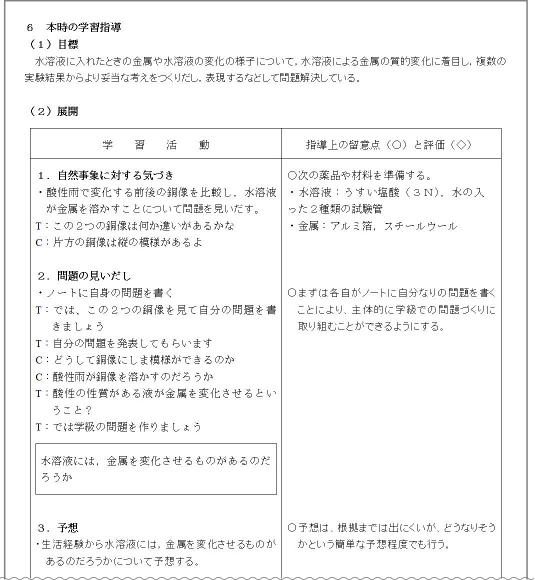

本時の指導計画の欄は、授業展開と教師の留意点(評価)を書くことが一般的です。

授業展開では「略案」は授業の簡単な流れを示しているものですが、「細案」は授業者の授業に対する見通しや意図を視覚化したものといえるでしょう。

本時の指導計画の欄を先生方が書かれる際は、授業の流れを書いたことで満足をせず、

①授業で何を育成したいのか、何ができるようにしたいのか、「教師の授業の意図」をはっきりと書くこと。

②教師の授業意図を達成するための具体的な手立てを示すこと。例えば、この時間で「問題の見いだし」ができるようになることに重点を置くならば、先生の問いの言葉が重要になります。そこで、授業の流れをどのようにとり、どのような言葉で先生が問いかけ、その問いに対して子どもはどのように答えるのか、ということを想定して、指導案の中に書き込みます。

③第三者が指導案を見たときに、何が授業のポイントなのか、客観的に分かりやすく書くことを意識しましょう。

このように指導案は、授業者として「ここに重点を置いている」「指導の目的を達成するために、このように指導の手立てを行う」ということを示し、それが第三者に視覚的にわかるように示したものといえます。

2.先生の「その場で考えた問い」は “曖昧な問い” になっている

問題の見いだしの場面を例にすると、教師の問いが曖昧だったら、子どもたち自身は問題を見いだすことができません。

導入場面を考えてみてください。先生方は、どのような言葉を発せば、どのような言葉が返ってくるか十分に検討して授業に臨まれていますでしょうか。

毎時間は無理だとしても、3年生の「問題の見いだし」ができているかどうかを評価する場面であれば、導入場面の先生の問いを丁寧に検討したほうがよいでしょう。その場で考えた問いは、ほぼ「曖昧な問い」になっており、その多くは子どもの問題を引き出すことができていないのです。