一人一人に処方箋を書くようにして個に応じる 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第20回】

前回、京野真樹先生が、大学での恩師との出会いや卒論での斎藤喜博、武田常夫両氏について研究したことを通して、教師を志すに至った過程を紹介しました。今回は、実際に教員になった後の現場での苦労と、2人の校長先生との出会いを通して学んだことについて紹介していきます。

目次

「あんな先生、他に見たことなかった」

実際に教員になって現場に出てみると、まず学級づくりでとても苦労をしました。初任時の担任は5年生でした。学級崩壊するというほどではないにせよ、どこへ向かって何をやっているのか分からないようなまとまらない状態で、同僚の先生方からはとても心配されていました。当時の石井憲輔校長は、県の国語研究会で副会長をなさっておられる、地元では有名な先生だったのですが、その石井先生ですら、採用からしばらく経った後に、「あなたは最初、どうなることかと心配していました」と言われたほどです。

私は大学での研究を通して、「武田常夫先生のような国語の授業をできるようになりたい」という思いだけで教員になりました。学級経営という言葉すら知りませんでした。教材研究だけきちんとやっていれば、子供たちは理想の学びをしてくれるものだと思っていたのです。学びに向かうための学級経営がしっかりできていないと授業が成立しないということを、先輩方からはよく言われました。

ただ、この考えは後々、ガラッと変わります。今は「授業がちゃんとしていないと、いい学級になりませんよ」と若い先生方に話しています。当時の私の授業は、教材研究オタクが学校の先生になって独りよがりな授業をするとこういうことになるという典型でした。授業を大事にするという点では間違っていなかったと思いますが、今から考えれば、学びの主体である子供へのきめ細かなまなざしが不十分だったのだと考えています。

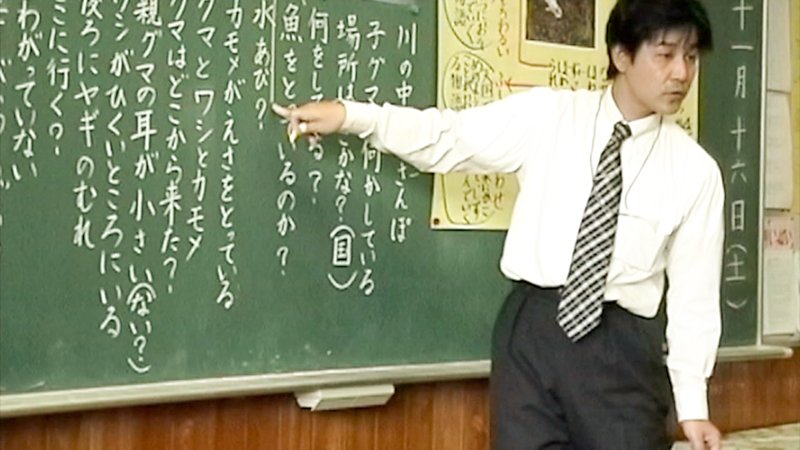

その当時、私の周りの先生は、子供たちと良い人間関係をつくって、良いクラスをつくって、子供たちが幸せな学校生活を送れるようにするというようなイメージで、日々の教育活動の充実を図っていた方々が大半でした。私のように「こんな授業がしたい」「こんな授業で子供たちの可能性を広げたい」と、授業を突き詰めて考える人は、どちらかというと少数派でした。そのため、当時の校長先生は心配しつつもおもしろがってくださり、「あなたみたいに能書きばかりのおもしろいやつは久しぶりに見た」と言って大笑いし、温かく見守りながら本当に好き放題やらせてくださいました。そして、「あなたのやりたい、武田常夫先生みたいな国語の授業を、目の前の子供たちの実態に合わせてやるなら、こんなふうにしたらいいんじゃないか?」と、ヒントをたくさんくださいました。

学級づくりの土台がないまま、「良い授業をしよう」という思いばかりで、シャカリキになっている初任時代でしたが、だんだん子供たちもそういう私の個性を理解してくれて、授業に乗ってくるようになりました。学級らしくなってきたなと感じるようになったのは、採用されて4~5年経った頃です。特に、学級経営を勉強して何かを工夫したわけではなかったのですが、どの子に対しても先入観なくフラットに接していたことが、学級をつくる上で効果的だったのだと思います。当時、私は自分の言うことを聞くいい子よりも、ちょくちょく問題を起す、個性的な子が好きだったのです。優等生ばかりほめない変わった先生だけど、なんだかいいな、と思ってもらえたのだと思います。学校の近くのアパートで初めての一人暮らしを満喫し、休日もいたずらばかりするヤンチャなクラスの子供たちと一緒に、ガキ大将のように遊ぶ生活をしていました。

その当時の私の周囲の教員は(そして今も多くの教員は)自分の言うことをよく聞く優秀な子を大事にし、その子をモデルにして、他の子もそこへ引き上げていこうとする傾向がありました。それは、決して間違いではないのですが、そればかりしていると、自分にとって都合の良い子ばかりを大事にしているように見える場合もあります。

それに対して、私は電気プラグに金具を突っ込んで学校中を停電させるような子をおもしろがって、休み時間に一緒に遊びました。授業中もそういう子たちの発言をないがしろにせず、「なるほど、おもしろいな」と思いながら聞きました。いわゆる学力上位の子供が、そのような子供たちの発言にハッとさせられるという真実が潜んでいることが多かったのです。当時担任した子供たちと同窓会やSNSなどで話をすると、「あんな先生、他に見たことなかった」とよく言われます。どうやら、当時も「うちの先生、変わっているよ」と、保護者や他の先生方に吹聴していたそうです。それくらい、それまで大事にされたことのない子や、はみ出している子のほうに軸足を置いていたのです。それは現在でもずっと変わらない私の授業づくりと学級経営の基本的な姿勢になっているように感じています。

当時の私は言うならば、「全ての子供をひいきしよう」と考えていたのだと思います。子供は一人一人個性が違うので、その子のペースでその子のやりたいことを、その子なりの方法で解決していくのだということに全力を注ぐ、良きアドバイザーを目指していました。多くの場合、ヤンチャな子や規制の枠組みからはみ出した子の学びは、なかなか他の子と同じようには日の目を見ません。ですから、あえてそのような意外性のある考え方を軸にして、授業を展開することを感覚的にやっていました。今でも、その考え方はずっと変わっていません。

常日頃、自分の学校の先生方には、「一人一人に違った処方箋を書けるような先生になってほしい」と話しています。一人一人個性の違う子供に合った処方箋を書いて、どうやって周囲の人と関わりながら、一人で生きていけるようにするかということを、本気で考えてほしいということです。

一人一人に処方箋を書くようにして個に応じることの重要性を思い知るきっかけは、やはり新任時の石井憲輔校長の、あるいじめへの対応から学んだことでした。学級経営という考え方すらもち合わせていなかった新任の頃の私は、当時のクラス内にあったいじめも、どのように解決したらよいか分からず、手をこまねいていました。ある日、石井先生が、「いじめられている子はこういう子だから、こう言ったほうがいい。いじめているこの子たちはこういう考え方の子だから、こんなふうに話したほうがいい」とアドバイスしてくださいました。驚いたことに、石井先生のご助言は、両者に対してまったく真逆の内容でした。私は、「えっ、そんな真逆のことを別々に言っても大丈夫なんですか?」と問い返しました。すると、石井先生はにっこり笑って、「そうしないと解決しないよ」とおっしゃいました。半信半疑で言われた通りにそれぞれの子供たちに接したのですが、ものの数週間で見事に解決したのには驚きました。この経験をするまで、担任というものは、どの子に対しても同じ指導をするものだと思っていました。子供の個性や状況に合わせてそれぞれに異なる助言をする(個別の処方箋を書く)ことで、クラスという多様な個性が集まる場所を機能させる方法があるということを、そのとき初めて知りました。