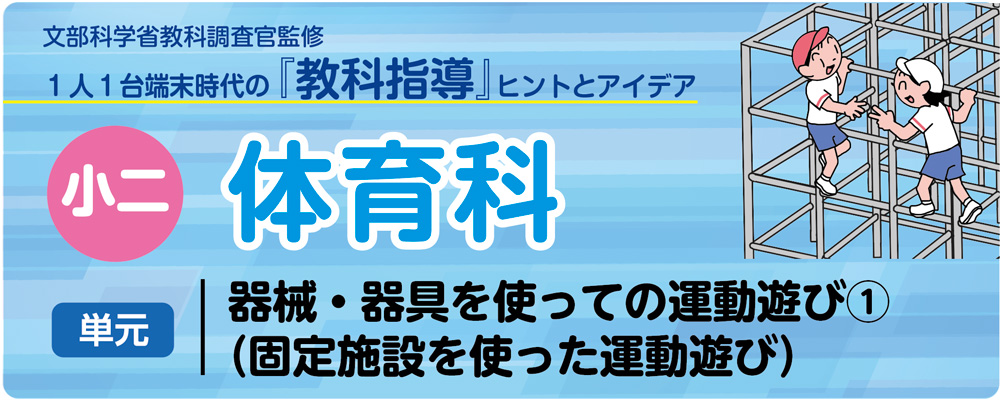

小2体育「器械・器具を使っての運動遊び①(固定施設を使った運動遊び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械・器具を使っての運動遊び①(固定施設を使った運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/高知県公立小学校教諭・中野浩史

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

高知市立公立小学校校長・田所潤子

目次

単元名

楽しい! できそう! いっしょにゆうぐランド!

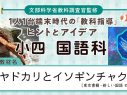

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

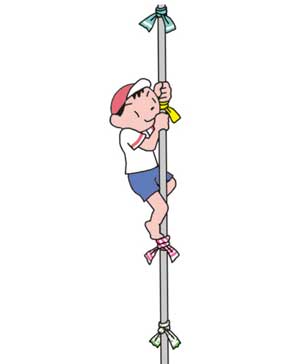

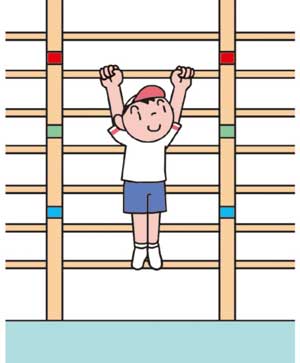

固定施設を使った運動遊びの行い方を知るとともに、登り下りや懸垂移行、渡り歩きや跳び下りをして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

固定施設を使った簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

固定施設を使った運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

固定施設を使った運動遊びでは、その行い方を知るとともに、ジャングルジムや雲梯、登り棒、肋木、平均台などで、いろいろな登り下りやぶら下がりをしたり、懸垂移行をしたり、渡り歩きや跳び下りをしたり、逆さの姿勢をとったりして遊ぶことができるようにしていきます。

また、その簡単な遊び方を工夫することができるようにするとともに、考えたことを友達に伝えたり、きまりを守り誰とでも仲よく運動遊びをしたりすることができるようにすることも大切です。

固定施設を使った運動遊びは、日常的に運動ができることから子供にとって馴染みやすい運動である一方で、使う固定施設や遊び方が固定化されやすい運動でもあります。今まであまり使ったことのない固定施設での遊びや新しい遊び方に楽しみながら取り組むことができるように、授業の構成を工夫する必要があります。

例えば、授業の前半では一般的な遊び方で遊び、後半で工夫した遊び方に取り組むようにします。その際、工夫する視点を提示したり、友達の遊び方を見る場面を設定したりすることで、新しい遊び方に取り組みやすくなるようにします。

また、運動経験の程度によって、個人差が出やすい運動遊びでもあることから、苦手な子供や意欲的でない子供への配慮も重要となります。

さらに、学校によって整備されている固定施設が異なることもあるため、学校の実態に合わせた授業づくりの工夫が求められます。

運動遊びを楽しく行うためには、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにすることも大切です。

安全のポイント

・安心して運動遊びを行うことができるようにするために、目標となる高さなどの条件を変えられるようにしたり、マットを敷いたり、小さな台を置いたりするなどして、安全な場づくりをしたり、登り棒にタオルなどを巻いてコブ(節)をつくり、つかみやすくしたりするなどの配慮が大切です。

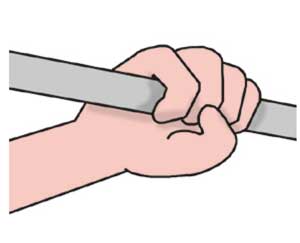

・握るときには、親指が他の指の反対側に来るようにし、しっかり握れるようします。

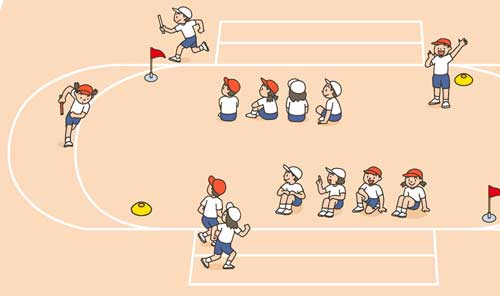

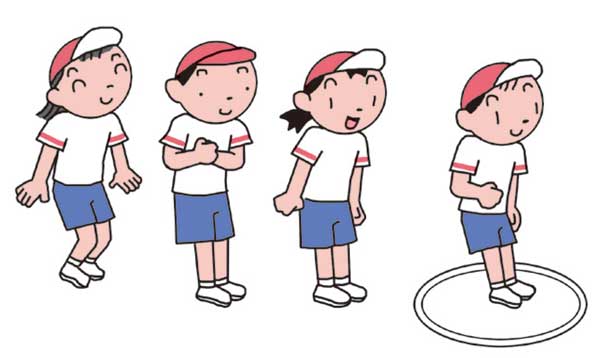

・順番を待つときには、並んで待つようにします。運動遊びをしている友達が見える位置に並ぶとよいでしょう。また、運動遊びをするときの「はじめの合図(手を挙げる)」⇒「運動遊び」⇒「場の確認(直す)」⇒「次の人へ(終わり)の合図(手を挙げる)」という一連の流れを全員で確認しておきましょう。

・1つの固定施設で同時に運動遊びをする子供の人数を制限して、子供どうしがぶつからないように気を付けましょう。

・運動遊びに恐怖心のある子供には無理をさせず、できそうなこと、やりたいことから取り組めるようにしましょう。

・教師は全体を見渡せるような立ち位置を意識しましょう。