クロールってどうやって教えたらいいの? その1 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #26】

中学年の水泳運動について、『解説』には「浮いて進む運動」「初歩的な泳ぎ」と記されていますが、6年生までに泳げるようにするにはクロールの指導に入っていくべきです。私はクロールを含めた水泳運動の授業も、一斉指導で行っています。泳力別グループの学習では、もともとある技能差がさらに広がってしまうからです。水泳運動でも、仲間と一緒にスモールステップを行きつ戻りつしながら学ぶことで、「みんなができる、みんなでできる」一斉指導の授業が可能になります。

今回と次回の2回で、クロールが泳げるようになるスモールステップと、その指導のコツをお伝えします。

執筆/東京都公立小学校教諭・逸見淳一

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

目標はプールの短い辺(約10m)を泳ぎ切ること!

教師も子どもも、「クロールが泳げる」のイメージは、25mを泳ぎ切ることではないでしょうか。確かにそのイメージで間違いはありません。しかしクロールを学習し始めた中学年で、25mを泳ぎきることを目指しても、その目標に到達できる子は半分もいないでしょう。

また、25m泳ぐ力が身に付いていない子が無理に長い距離を泳ぐと、後半は姿勢が崩れた泳ぎになってしまいます。この状態で泳ぎ続けると、崩れた姿勢での泳ぎを体が覚えてしまいます。一度身に付いてしまった姿勢(崩れた姿勢)を矯正するのはとても難しいことです。さらに、姿勢が崩れると、この後に学習する息つぎにも影響が出てしまい、息つぎをしながら長い距離を泳ぐことが難しくなってしまいます。

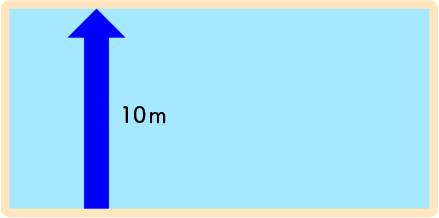

これらの理由から、今回はまずプールの短い辺(約10m)をよい姿勢で泳ぐことを目指します。これにより、多くの子が正しい姿勢で泳ぐことができ、クロールが上手になります。

なお、息つぎをしながら長く泳ぐ学習は、高学年の内容として来シーズンのご紹介になります。お楽しみに。

ステップその1 まずは足の動かし方を覚えよう!

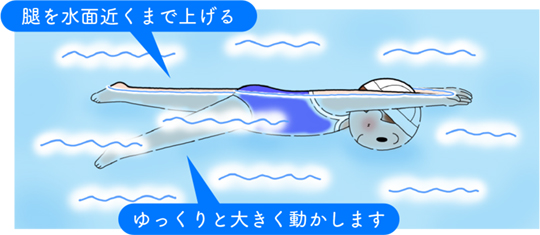

よい姿勢で泳ぐことが、長く泳ぐことを可能にします。姿勢が崩れてしまうと水の抵抗を受けやすくなってしまうからです。よい姿勢を維持するためには、ばた足が重要となります。ばた足は推進力を得るためだけではなく、姿勢を維持する役割もあります。では、どのようなばた足がよいのでしょうか。入門期は、脚の付け根(腿)から大きく動かすように意識させます。脚の付け根(腿)から動かすことで、腿を水面近くまで上げることができます。この動きにより、無意識に腰を水面近くまで上げられます。腰が沈まないことで、よい姿勢を維持できます。ですから、まずは脚の付け根(腿)から動かすゆっくりと大きなばた足を行います。前に進まなくてもよいので、水中での足の動かし方を身に付けていきます。

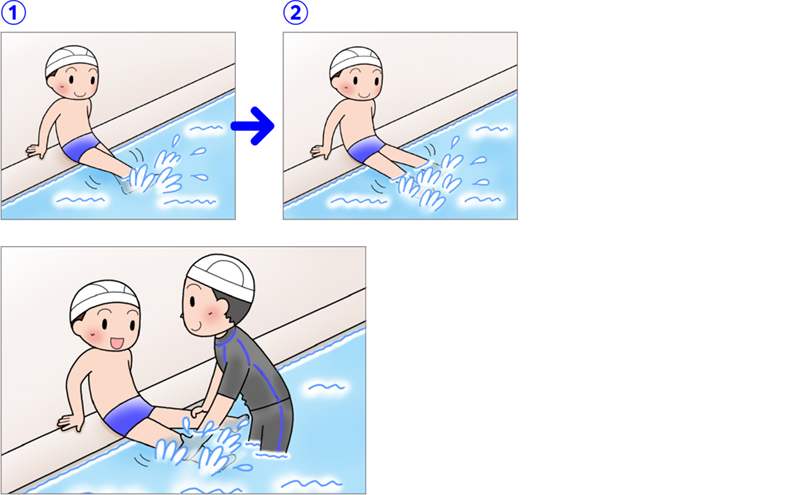

水に浮きながら自分の足がどう動いているのかを認識するのは、とても難しいことです。ですから、はじめは、プールサイドに腰かけて、自分の脚を見ながら練習する腰かけばた足が効果的です。ここでも脚の付け根(腿)から動かし、膝を曲げないように指示します。膝は水の抵抗で自然に曲がる程度で十分です。強く打とうとして膝を大きく曲げてしまっている子には、教師が腿から膝頭(ひざがしら)付近を持って補助をします。

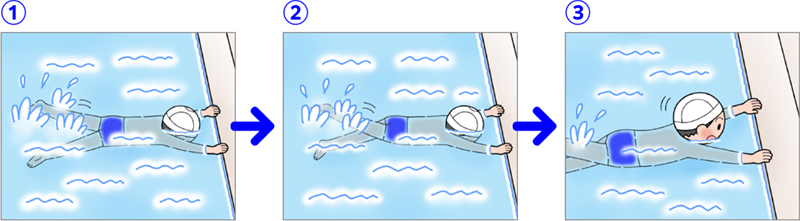

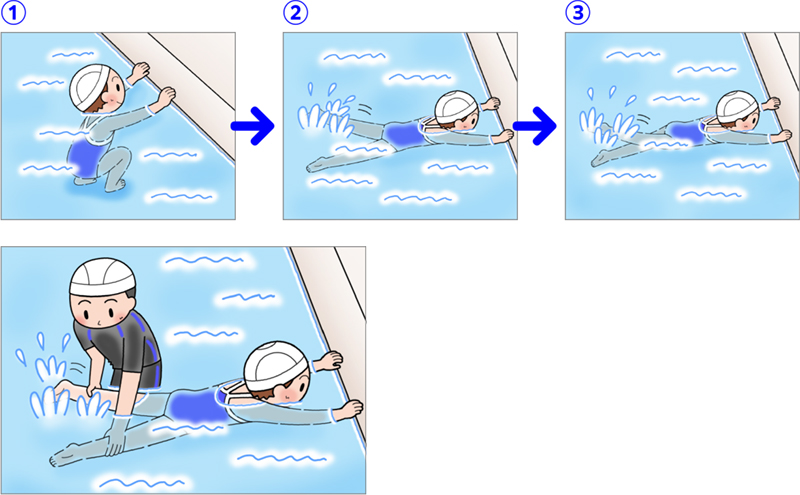

腰かけばた足と並行して、壁ばた足も行います。ここでは、体を浮かせた状態で、意図的な運動ができるようにしていきます。この時も膝を曲げないように伝えます。

ここでも大きく曲げてしまっている子には、教師が腿から膝頭付近を持って補助をします。

壁ばた足ができるようになったら、より実際の姿勢に近づけるために、顔を水につけてばた足をさせます。苦しくなったら顔を上げて息つぎをすることで、この後の息つぎをしながらのクロールに繋がっていきます。