第4学年「季節と生物」は4月が大事 【理科の壺】

4年生の植物の単元は、年間を通して観察をします。先生としては、その都度気づいたことを記録するのも大切ですが、前の季節と比較したり、継続的に観察する植物の変化を見たりします。そのため、年間を通して「何を見せることがよいのか」について、あらかじめ考えておきたいものです。また、地域や学校によって観察できる植物が違ったり、見ることができる時期が異なったりしますので、そのあたりも考えておきたいですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・三井寿哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.1年を通じた問題解決

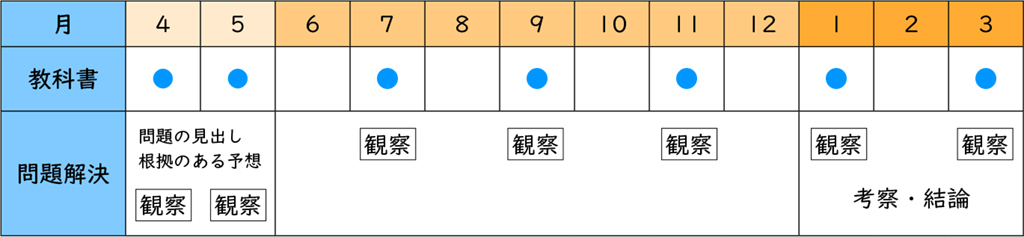

第4学年「季節と生物」は、その名の通り春、夏、秋、冬の季節と生物の活動の関係について問題解決していきます。よって春に見出した問題と予想について1年かけて調べ、冬が終わる2、3月に結論を出す異例のロングラン単元です。

①「季節と生物」指導あるある

「季節と生き物」は4月に学習計画を立てますが、継続できず、観察が疎かになってしまうことがあります。以下のような結果やまとめになってしまうことがあります。

●4月にサクラの木を観察したが、10月以降はきれいなモミジを観察したため、年間を通じた植物の変化がわかる記録がない。

●4月に気温を計る活動計画を立てた。日直が記録するルールも決めたが、活動が途絶えてしまい、年間の気温の記録がない。しかたなくインターネットで過去の気温を検索した。

●見つけた昆虫を丁寧にスケッチして一つの生物しか見つけられていない。

●まとまった記録がなくても、子どもはこれまでの生活経験で「気温と生物は関係している」と結論文が書けてしまう。そして、誰しもが納得してしまう。

教師は年間の活動の見通しをもち、どのような記録を残して、どのようにまとめていくかというビジョンをもつことが大切です。そして何より、子どもが年間を通して「調べたい!」という気持ちでいられるよう働きかけていくようにします。

②結果をもとに科学的な考察・結論づけよう

子どもは、春になると花が咲き、夏は葉が茂り、昆虫等がよく見られ、秋に葉が落ち、冬は生き物があまり見られないことを生活経験から知っています。子どもにとってはすでにわかりきった学習内容なのです。しかし、その概念は漠然としており、気温の変化と生き物のようすを関係づけて考えたことはなく、科学的に説明することもできません。

本単元は、季節の変化を気温で数値に表し、その変化を読み取ります。また、生き物の数や活動のようすの変化を観察しながら記録に残し、それらを関係づけながら考察することで科学的な結論を見出すことを目的にしています。

2.調べたい “モチベ” を上げよう

①根拠を基にした予想を立てる

この単元は、4月に立てる予想の場面において、生活経験を思い起こしながら想起することが容易になります。予想をして見通しをもつことで、観察の視点もはっきりし、モチベーションを上げることができます。

「春は暖かく感じるから気温が上がり、冬は寒いから気温が下がる。」

「春から夏にかけて生き物を採ったり、植物を育てたりした経験があるから、そのころは生き物が多く見られるだろう。」

「気温が上がると生き物は成長したり増えたりすると思う。」

これらの予想を検証するための年間を通じた観察計画を考えていくようにするといいでしょう。

②夏、秋、冬ごとに予想を立て直す

4月は漠然とした経験による予想の根拠ですが、夏、秋、冬と観察を続けていくことで、これまでの記録を生かした根拠のある予想が立てられるようになります。4月に立てた予想がより詳細なものへと改編されていくのです。予想が詳しくなると、たしかめたくなる気持ちが高まります。予想を見直すことで調べるモチベーションが上がり、活動意欲を持続させることができます。