小学校の科学クラブと理科授業 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#20

学校の活動で理科的なことを学ぶ際、理科の授業以外では科学クラブや学級活動などで面白い事象を見たり体験したりすることができます。科学クラブは特に高学年で理科好きの人が好んで選ばれるクラブですが、その楽しさを左右するのは先生の企画力になります。安い費用で面白い実験をすることが、先生の腕の見せ所です。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.科学クラブでワクワクを増進

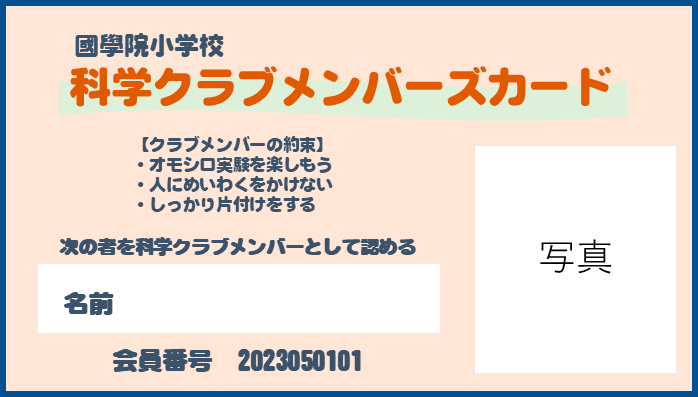

⑴ メンバーズカードを作って所属感UP

クラブの最初の時間に子ども1人1人の写真を撮り、理科クラブのメンバーズカードを作ってみましょう。理科室に入る際に「メンバーズカードを見せて入ってね」というように、楽しみながらクラブをやってみるといいです。事前準備として、PowerPoint などで枠組みだけを作っておき、後で写真と名前を入れてあげて印刷すると良いでしょう。余裕があればラミネート加工をすると、自分だけのカードが完成します。

⑵ 年間1人500円程度で十分楽しめる

クラブの人数が30人から40人いると、1人500円ほど集めれば結構な額になります。10回ほどのクラブ活動だとして1人50円程度の材料費を使っていくことが可能になります。ただ、活動によってはほとんど費用がかからないものや、ドライアイスを使用するなど、ある程度の量まとめ買いすることが必要なものもありますので、年間でどのような活動をするかじっくり考えておきたいですね。

受益者負担の考えから、このように少額の材料費を集金をすると充実した活動ができます。お金を集める際にはあらかじめ管理職と相談し、集金時は保護者へのお手紙を出し、終了時には会計報告もしっかり出しましょう。残額が生じると返金が大変なので、使い切ってしまうと楽です。

⑶ いくつかの実験を示して選ばせよう

たくさんの実験がありますが、いくつかは子どもたちに選ばせてあげるとよいです。とはいえ、あらかじめ先生が考えた中から選ばせるわけですから、費用が掛かりすぎる心配もありません。ただ、たくさん紹介すると「全部やりたい」ということもあり得ますので、例示は4~5つくらいにしておき、全部やってもいいような形で紹介すると、これから先に楽しい実験があるとワクワクしながらクラブに臨むようになります。

⑷ どのような活動が受けるのか

小学校のクラブの時間は45分なので説明する時間も考えるとそれほど時間はありません。そのため比較的簡単な実験をやっていくと良いでしょう。次に子どもたちにウケる科学実験例を紹介します。この他にもたくさん実験はありますので、本やインターネットで探してみましょう。

![]()

科学実験教室では、定番のネタ。洗濯のり(PVA)とホウ砂でできる簡単実験です。あのドロドロした手触りがウケます。PVAの入っている洗濯のりを選ぶことと、ホウ砂を溶かした水の濃度、のりとホウ砂水のバランスを間違えなければとても簡単な実験です。絵の具で色を付けてもいいですね。注意点としては、

①ホウ砂には毒性があるので、誤飲誤食や触った手で目をこすらない等、注意すること。

②持ち帰りの途中でこぼしたりしないように、しっかり閉じるジッパー袋等に入れ、家庭に小さなきょうだいがいる場合は触らせないなど、十分注意を促したいですね。

![]()

アルコールに色々な水溶液を含ませた脱脂綿を燃やしてみると炎の色が変わる実験です。身近にあるものを使ってもいろいろな色がでます。例えば、食塩だとナトリウムなので黄色、ミョウバンはカリウムなので紫、ホウ酸はホウ素なので緑と、変わった色の炎を見ることができます。火を使う実験は子どもたちにとって楽しいですが、やけどに気を付けたいですね。

![]()

シャボン玉ばストローを息で吹いて作るのが一般的ですが、誤飲の可能性もあると思いますので、手で振って作る枠タイプのものがオススメです。シャボン膜を張れるものであれば、大小異なるサイズのもの、三角形や四角形など様々な形の枠を作ってみるといいでしょう。ハンガーの針金を手で曲げて布を巻いたり、型抜き用の抜き型を使ったりするなど、いろいろなものを用意すると面白いです。

割れにくいシャボン液を作るためには、いくつかの素材を混ぜる※とよいのですが、調合に試行錯誤が必要なので、あらかじめ作ってペットボトルに入れておくと、道具作りとシャボン玉遊びに時間をかけられます。

部屋の中でやると、シャボン液で床がつるつる滑るようになって掃除が大変です。シャボン玉をする際は、外でやるといいでしょう。できれば風が少ない日にこの実験を選ぶといいです。

※界面活性剤の濃度が高め(30%以上)の台所用洗剤・ガムシロップ(砂糖)・PVA(ポリビニルアルコール)の洗濯のりを水に混ぜて作るのがオススメです。水10に対して、洗濯のり3、洗剤1.5、ガムシロップ0.5くらいの割合で混ぜてみましょう。

![]()

静電気実験は、冬の乾燥した時期に適しています。梅雨の時期は湿度が高くて静電気が起こりにくいです。科学クラブで行う際は、ホームセンターで売っている塩化ビニールのパイプを切って、新しいティッシュでこするとバリバリ静電気が起こります。その際、塩ビパイプが汚れていると静電気はあまり起こりません。アルコールをスプレーで吹きかけ、ティッシュで拭き、きれいにしてからこするとよいです。

静電気を起こすことができれば、ポリエチレンのひも(平たく薄いPEテープを割いて作ると簡単です)でクラゲを作って飛ばしてみましょう。

また、プラスチックカップ2つとアルミホイルがあれば、簡易コンデンサーのライデン瓶を作れます。江戸時代から楽しまれている静電気実験「百人おどし」にチャレンジするのも楽しいですね。