第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 窪田悠さん(埼玉県さいたま市立大宮国際中等教育学校教諭)

新しいPTAの在り方

~保護者も主体的で対話的な活動を目指して~

目次

1 はじめに

PTAとはParent(保護者)Teacher(教員)Association(組織)の略で、子どもたちの健やかな成長のために、家庭・学校・地域社会がお互いに協力し合ってさまざまな活動を行う組織である。日本のほとんどの小・中学校に設置されており、任意加入を原則に会費を徴収して運営している学校が多い。しかし多くの学校のPTAの実態は、以下のような状況である。

・ほぼ全員が半ば強制的にPTAへ加入させられており、会費を徴収されている。

・役職等は希望制だが人が集まらず、くじ引き等で決定している。

・役職につくと、忙しい家事や仕事の合間を縫って活動している。

すべては「子どもたちのため」という思いで活動を行っているが、やりたくもない仕事を行っているからだろうか、疲弊している保護者は少なくない。PTAをきっかけにしたトラブルに発展しているケースもあるという。

また今後は子どもの数が減少していくことが予想されているが、これは保護者の数(PTA会員数)の減少も意味している。加えて共働きや一人親など、多忙な保護者は今後も増加していくことから、数十年先まで見据えると、保護者に対して強制的に学校や地域の仕事を強いる、現在のPTAの組織体系の維持は困難であると推測される。

PTAを時代に合った持続可能な組織にしていくためには、まずこの「受動的」なスタイルを見直し、「主体的で対話的」な組織に変えていく必要があり、本校では従来のPTAとは違った新しい取り組みを試みた。

2 PTAの組織体系

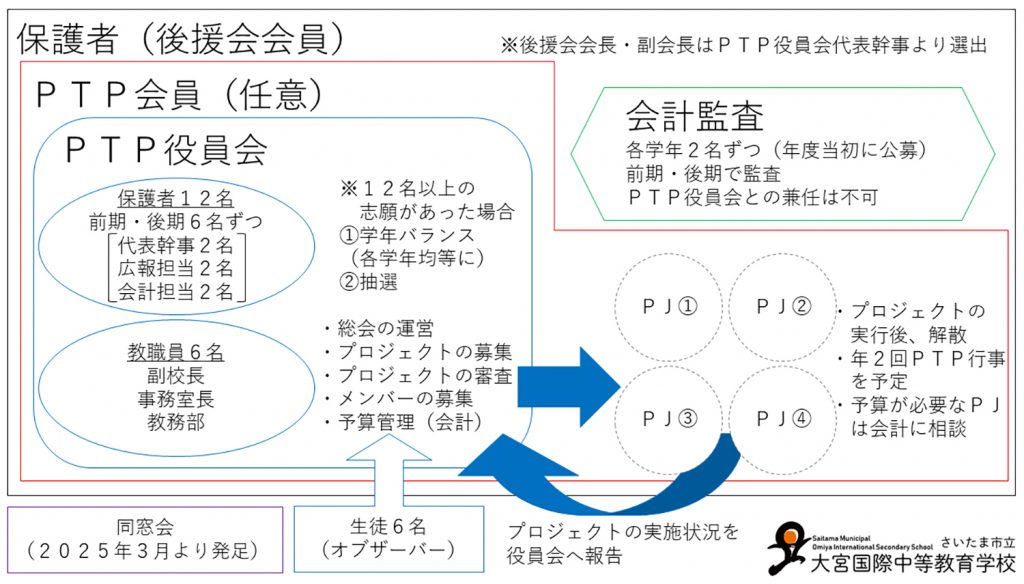

※本校ではPTAのことをPTP(Parent Teacher Party)と呼んでいる。

本校のPTAは上記のような組織体系で行っている。また他校のPTAと異なる特徴として、以下の点が挙げられる。

・完全な任意加入であること。

・「できる人ができるときに」をモットーに、「プロジェクト型」の運営を試みていること。

・生徒がオブザーバーとしてPTA役員会に参加していること。

・PTA総会をオンラインで実施していること。

・HPにPTA専用ページを作成し、案内や広報活動を紙媒体ではなくデジタルで行っていること。

加入は完全なる任意であるため、会員数は全保護者の3分の2程度である。会費も会員になった保護者からしか徴収していない。また会長という役職をなくし、いなくてはいけない役職定数を少なくしたため、完全希望制の募集を行っても、役員の人数が規定人数に達しなかったことはなかった。むしろ規定人数に対して応募が上回ったことにより、希望者を選ぶためにくじ引きが行われた。さらに役員は前期・後期といった活動期間を分け、会計監査役を役員とは別組織として設けるなど、仕事や役割を分散させることで多忙な保護者でも参加しやすい組織体系をとっている。

3 PTAのプロジェクト型運営

本校のPTAでは「できる人ができるときに」をモットーに掲げた、「プロジェクト型」のPTA運営を試みている。プロジェクト型とは一般企業でも行われている、様々な部署から人が集まって一つの企画を実施した後、もともとの所属部署に戻っていく「プロジェクト」形式を参考にしたものである。PTAのプロジェクト型運営の流れは以下の通りである。

①保護者に対して子どものために必要だと思うPTA活動の企画(プロジェクト)案を募集する。

②集まった企画案を役員会が実施可能かどうか、PTA活動の趣旨に合っているかどうかを精査し、企画案を絞り込む。

③絞り込んだ企画案に対して、再度企画運営への参加募集を行う。

④企画運営に賛同した保護者を集めて一つのプロジェクトとし、準備・運営を行う。

⑤プロジェクトが無事に実施された後、解散する。

⑥①に戻ってまた企画案の募集を開始する。

このようなプロジェクト型運営によって、保護者は受動的にやらされるのではなく、進んでPTA活動に参加するようになった。一つのプロジェクトに同じ考えを持つ保護者が集まることで、話し合いが活発化し、従来のPTA活動よりも親睦を深めることができたと話す保護者もいた。

一方、このプロジェクト型運営においては、「企画を立ち上げ、計画したけれど実施できなかった」ケースも存在する。本校のPTAではこういったいわゆる「企画倒れ」を認めている。例えばプロジェクトに参加した保護者が急に多忙になってしまったり、会場等が準備できずに頓挫してしまったりという理由で、プロジェクトが実施できなかったとする。しかしそこで責めるようなことはせず、「できる人ができるときに」というモットーに立ち返り、失敗を次に生かしていこうという雰囲気づくりにPTA役員会は努めている。子どもと同様、大人も失敗から学んでいくことが大切であり、この意識を保護者と共有できていることは、非常に有意義なものだと捉えている。

4 生徒のPTA活動への参加

図1にもあるように、本校のPTA役員会には数名の生徒がオブザーバーとして参加している。生徒が参加するメリットとして、次のようなことが期待できる。

・生徒がPTAの活動を知ることで、「自分たちのためにさまざまなことをしてくれている」と保護者に対して感謝の気持ちを持つようになる。

・生徒は大人の話し合いの様子を実際に見ることで、議論の仕方を学ぶことができる(大人は生徒を前にすることで緊張感が増し、建設的な意見交換ができるようになる)。

実際にPTA役員会の最中にはオブザーバーとして参加した生徒が発言するなど、活発な議論を行うことができた。参加した生徒に事後アンケートをとると、「大人の議論の様子を見て大変勉強になった」と回答した生徒が複数おり、少なからず教育的効果があったと考える。

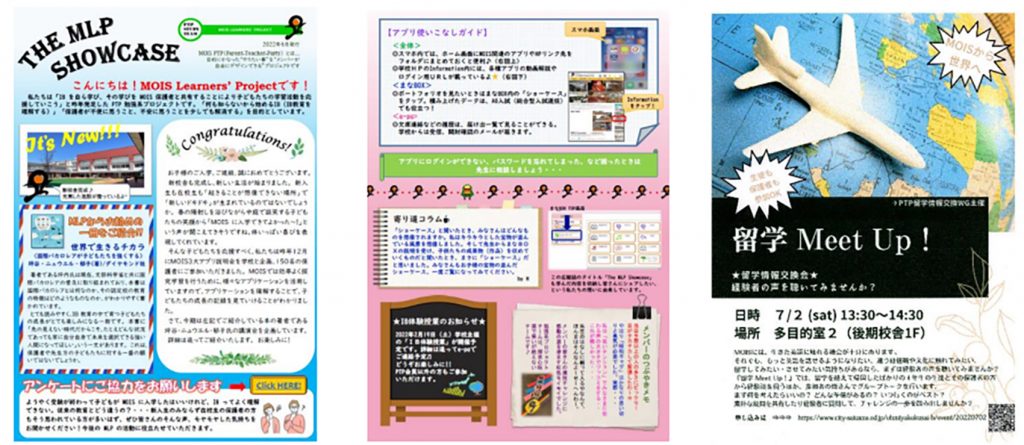

また前述のプロジェクトの中には、「英語ネイティブ教員のスピーチを生徒が通訳する講演会」「留学に行った生徒の経験などを聞いて保護者が勉強する会」などがあり、保護者と生徒がコミュニケーションをとる機会を積極的に設けている。

5 総会をはじめとしたPTA活動のオンライン化

PTA総会では新役員の任命や予算決算の承認等が行われるが、参加者は教員とPTAの役員のみであり、多くの保護者は参加せずに委任状を提出して議事内容も理解せずに終わっている。また議事に対しては拍手にて承認・不承認をとっているが、「とりあえず拍手をして承認」という形が非常に多いように見受けられ、形骸化している。こうした状況では総会の内容やPTAの活動内容が全保護者に伝わらないほか、参加した保護者にとっても会場の準備を行った運営側の保護者にとっても、多忙なスケジュールを調整しても、割に合わないのではないだろうか。

本校ではPTA総会を全保護者に動画で配信し、オンライン上で承認・不承認をとる形式を採用している。PTA総会をオンライン化することで、以下のようなメリットが挙げられる。

・委任状の提出等は不要であり、全保護者に議事内容を見てもらうことができる。

・配信動画は一定期間いつでも見られるように設定することで、保護者は忙しいスケジュールの都合をつけて視聴することができる(議事を確認する時間も増える)。

・承認等をforms等のアンケート機能を利用することで、瞬時に結果を集計することができる。

さらに本校では、PTA総会をオンライン化して空いた会場と時間に、前述のプロジェクトが運営した懇親会を行い、保護者が親睦を深めたり子育ての悩みを共有したりする場として有効活用している。またHPにPTAに関するページを作成してオンラインで広報活動を行ったり、zoomを使用してweb会議をしたりするなど、活動のオンライン化によって仕事や時間の効率化を図っている。

6 最後に

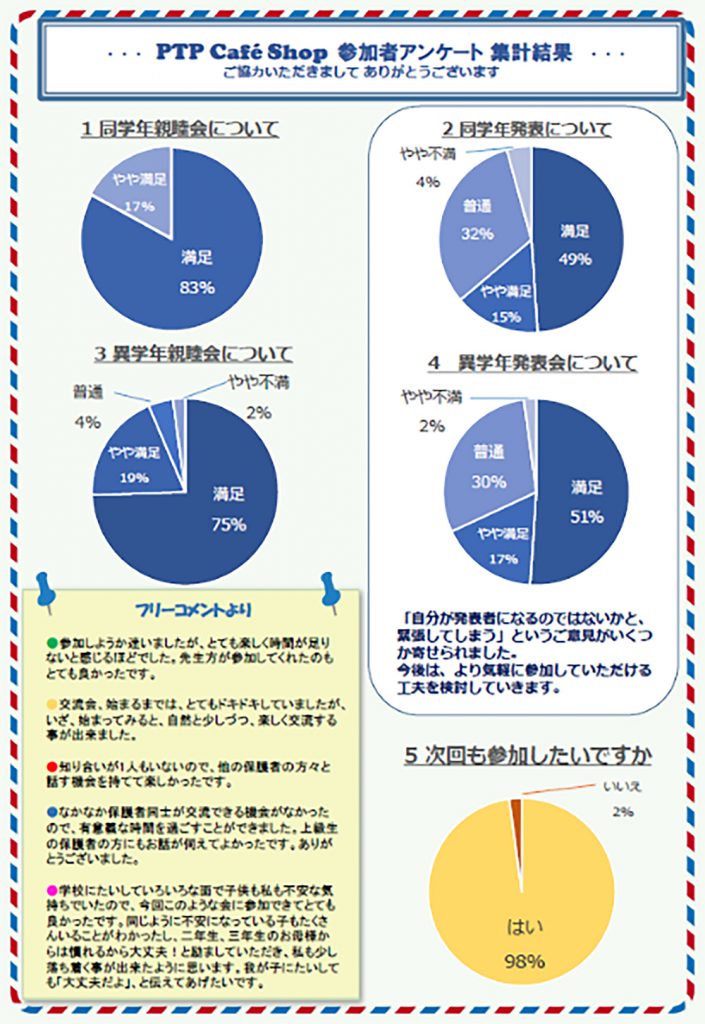

保護者に本校のPTA活動に対するアンケートを実施したところ、役員やプロジェクトに参加したほとんどの保護者から活動に対する好意的な回答が得られた。一定以上の満足感を得られた要因として、「主体的で対話的」な活動ができたことだと考える。主体的な学習によって満足感を得て、さらに勉強を頑張ろう、と思う生徒と同じく、主体的な活動によって満足感を得た保護者は、さらにPTAの活動を頑張ろうという気持ちになるようだ。こうした保護者の活発な姿こそが、PTAの在るべき姿だと考える。

PTAは学校になくてはならない、重要な組織である。今後学校はコミュニティースクールに変わっていき、さらに保護者・地域との連携が大切になってくる。従来のPTAの強みを生かしながら、時代に合った組織の在り方を見直すことで、保護者・地域・教員が三位一体となってさらに連携・協力していけるのではないだろうか。

受賞の言葉

埼玉県さいたま市立大宮国際中等教育学校教諭・窪田悠

この度はこのような素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。

今回の受賞にあたっては校長先生をはじめ、多くの先生方、家族や友人たち、そして保護者の皆様のおかげだと思っています。この場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。その中でも本校のPTA組織にあたるPTP(Parent Teacher Party)活動に参加いただいた保護者の皆様におかれましては、従来の枠組みにとらわれない新しい保護者組織の在り方について、たくさんの議論を重ねてきました。今回の受賞はそんな新しいものをみんなでつくっていこうという、協力的で熱意のある保護者の皆様のものだと思っています。重ね重ねになりますが、御礼申し上げるとともに、今後も本校の教育活動へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

予測不能な将来の中においても、今と変わらず保護者の協力なくして健全な学校運営は不可能だと考えます。今後も学校と保護者のより良い協力体制について、持続可能な保護者組織の在り方について、意見交換をしながら考えていきたいと思います。