第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 友田真さん(広島県府中町立府中小学校教諭)

「やる気にさせる」から子どもたち自身が「やる気になる」へのマインドセットの転換

~UDLガイドラインに基づいた授業実践~

目次

1 はじめに

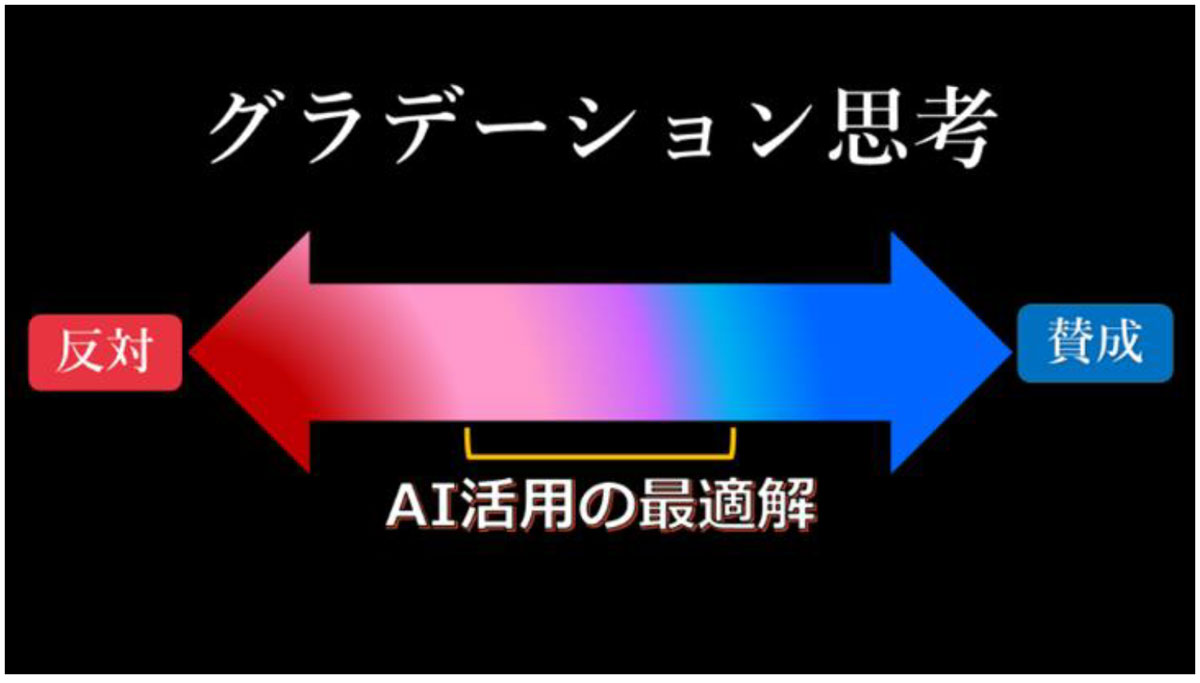

私は、初任以来「子どもたちのやる気に火をつけ、可能性を伸ばす教師」を目標に取り組んできた。授業の中で子どもたちの「知りたい」「やりたい」という気持ちを喚起する工夫などを追求してきた。しかしここで生じた「やる気」について、疑問を抱くようになった。それは、教師による工夫で生じた子どもたちのやる気は、短期的なものなのではないか。もちろん教師の工夫により「やる気」が生じていることには、大きな意味がある。より子どもたちの「未来」(長期的)につながる「やる気」とし、子どもたちの「可能性」を伸ばし続けるためには、この「やる気」が自律的であることの重要性を感じるようになった。つまり以前の私は、「子どもたちをどのようにやる気にさせるか」を考えていた。しかし自律的な「やる気」にしていくためには、「どのようにすれば子どもたちが自らをやる気にする条件を生み出すことができるか」を考えるようになった。

本実践は、教師である私自身が「どう教えるか」ではなく、学習者である子どもたちが「どう学ぶか」という授業観にマインドセットを転換していこうと取り組んだものである。特に、子どもたち自身が自らの学習をコントロールしているという感覚を持つことができるように、学習課題や情報収集方法、まとめ方、学び方などを自己決定する場面を多く設定した。教師から授けられるのではなく、子どもたち自身が自己決定を行い生じた「やる気」は、他の学習や子どもたちの「未来」にもつながっていくものとなるのではないだろうか。

2 授業実践の根底となるUDLについて

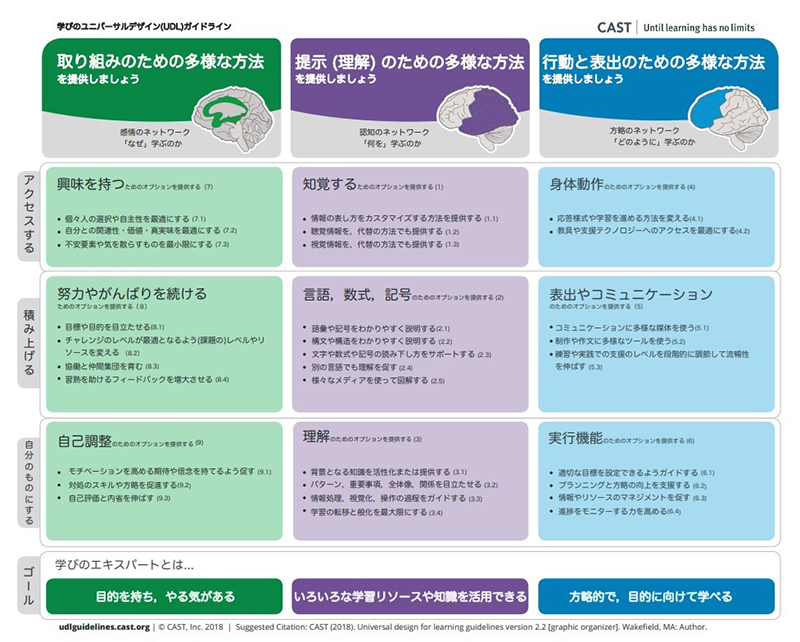

単元・授業デザインは、学びのユニバーサルデザイン(UDL:Universal Design for Learning、以下UDLとする)のガイドライン(図1)に基づいて行った。

UDLは、米国のCASTという研究機関で開発された脳科学、学習科学の知見に基づいた、教育における概念的フレームワークである。バーンズ亀山(2020)は、「UDLでは、障害の有無にかかわらず、すべての子供の学習の伸びを助け、子供たち自身が学びのエキスパートになれるように支援することを目的としている。UDLの目指す学びのエキスパートとは、自らの学習に主体的にかかわり、舵取りしていく学習者である。学習の主体は『学習者』であり、私たち指導者は学びを助ける環境づくりをし、伴走する」と述べている。

私自身が抱えた、「どのようにすれば子どもたちが自らをやる気にする条件を生み出すことができるか」という課題意識を解決するヒントが見つかるのではないか。また、教師が子どもたちに「教える」という学びを授けるという存在から、子どもたちの学ぶ環境を整えたり、調整したりする存在としてマインドセットの転換をはかっていくためにも、効果的なのではないかと考えた。UDLガイドラインに基づいて、事前に学習者である子どもたちの学びのバリアとなるものを想定し除去したり、子どもたちの実態に合った学習手段や方法を準備したりすることで、子どもたち自身が学びの主体として舵取りを行い、将来にわたって自律的に学ぶ方法を身に付けることができるだろう。

3 実践の概要

本実践は、小学校第5学年社会科「あたたかい土地のくらし」「さむい土地のくらし」の単元で行った。本単元は、選択単元となっている。授業実践は、令和4年6月22日から7月4日にかけて全7時間行った。単元の主なねらいは、「沖縄・北海道で生活する人々の『くらしや産業の工夫』について、自らが設定した問いについて調べ、まとめ、表現することができる」である。

学級実態として、発達障害などの診断されている子はいない。学級全体の傾向として、集中して話を聞くことに課題を抱えている。また耳からの情報よりも、視覚からの情報の方が子どもたちの理解が深まる傾向にある。さらにノートなどに書く活動に抵抗感を抱えていたり、整った字を書くことに課題を抱えていたりする子が10名程度いる。

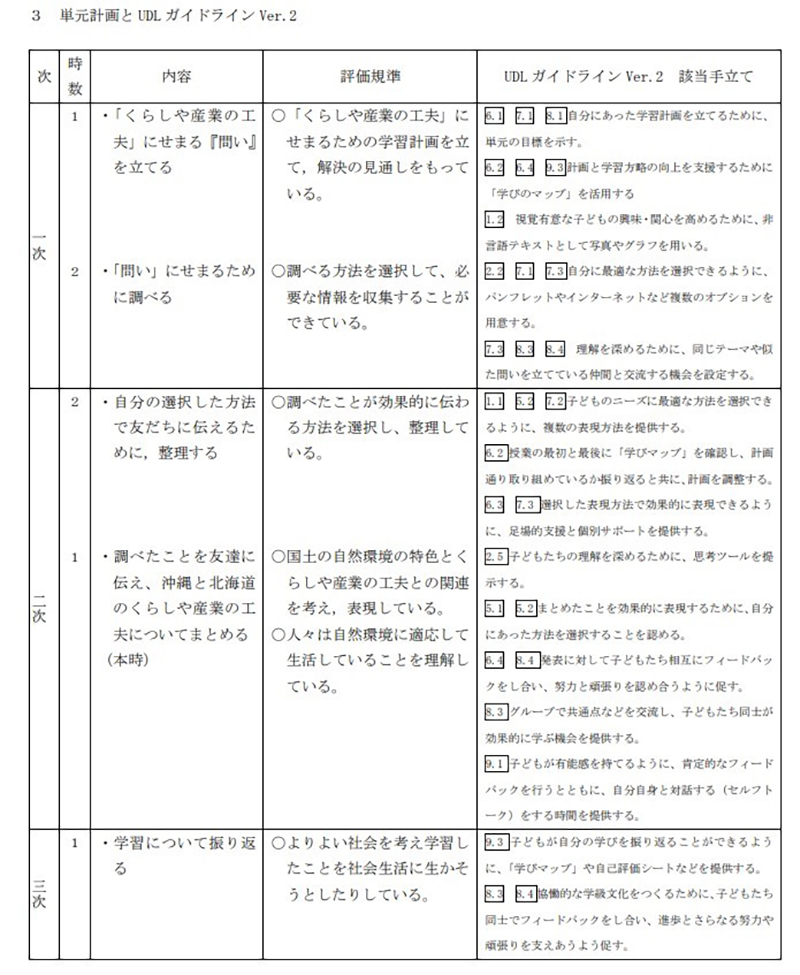

図2は上記のような実態を踏まえて、UDLガイドラインに基づいて単元をデザインしたものである。

4 授業の実際

①「くらしや産業の工夫」にせまる問いを設定し、今後の学習の計画を立てる(1時間)

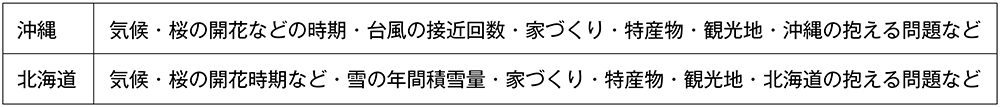

視覚優位な子どもたちが多いため、プレゼンテーションソフトを活用しながら、沖縄・北海道の「くらしや産業」に関わる基本情報を提示した。取り上げた内容は、表1に示した内容である。

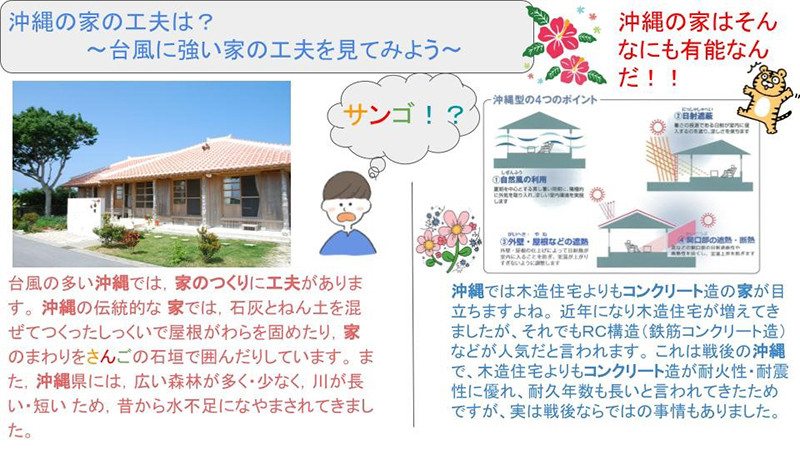

図3は、子どもたちに提示したスライドの一部である。子どもたちの学習への「やる気」を高めるように、クイズ形式で提示した。図3を提示すると、「屋根の上に何が載っているのだろう?」と考え、「貯水タンク」という答えが出てきた。その後Aくんは、「でも、さっき沖縄は降水量が多いって聞いたけど、なんで貯水タンクがいるのだろう? 僕の家にはないよ」と発言した。Aくんはその後、「沖縄の貯水タンクの秘密や暑さを防ぐ家づくりの工夫について」を問いとして設定し、学びを展開していった。

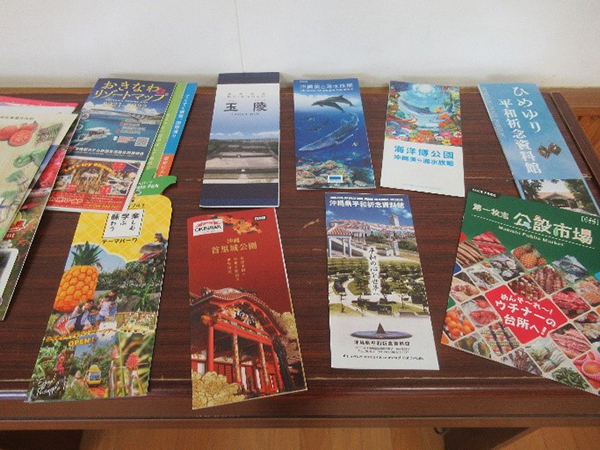

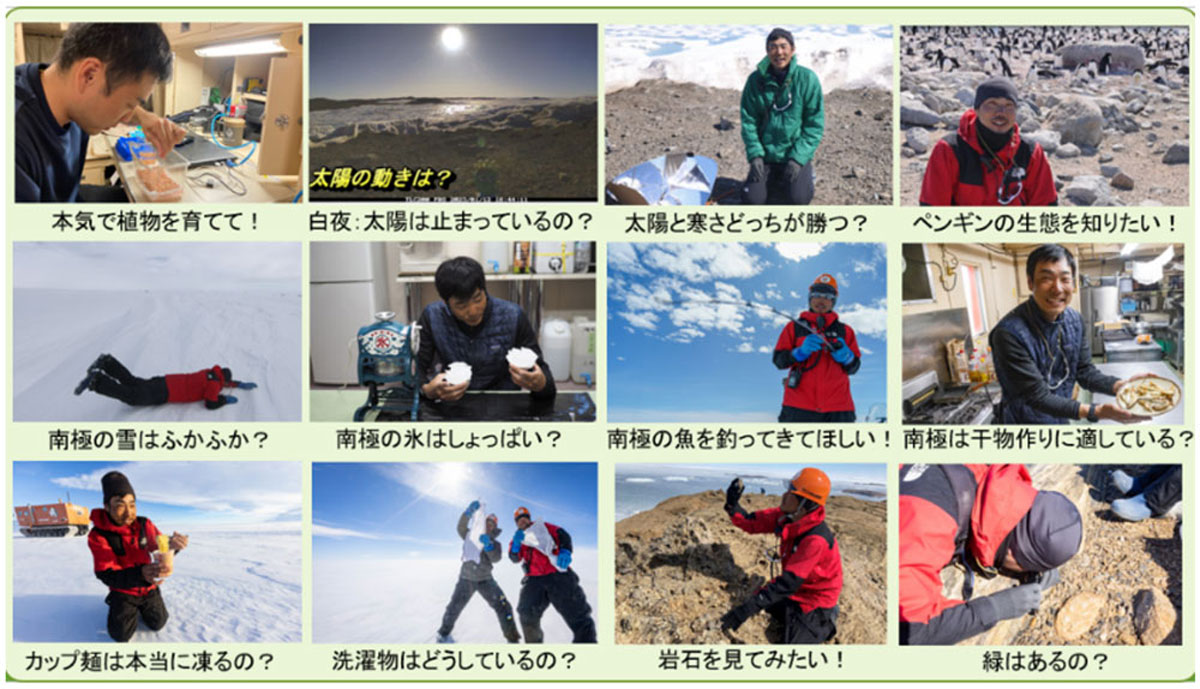

沖縄県観光協会・JA沖縄・札幌市観光協会・北海道漁業組合などから、ポスターやパンフレットなどの資料を取り寄せた。子どもたちに提示すると、「マンゴー、おいしそう」「なんで北海道は漁業が盛んなんだろう」などの意見が出てきて、その後の問いづくりにもつながっていた。さとうきびの実物も提示すると、「はじめて見た」「なんで広島にはできないんだろう」などの意見が続いた。

第1時を通して子どもたちは、次のような問いを設定した。

【沖縄】

・暑さを防ぐために、どのような家づくりの工夫をしているのだろう。

・沖縄の日本一の生産量の農作物は何か。また、気候とどう関係しているのだろう。 など

【北海道】

・北海道にはどんな祭りがあるのだろう。

・何mも雪が降るのに、どうやって生活をしているのだろう(くらしの工夫)。 など

【両方】

・沖縄と北海道、暑さや雪などそれぞれの課題をどう生活に生かしているのだろう。 など

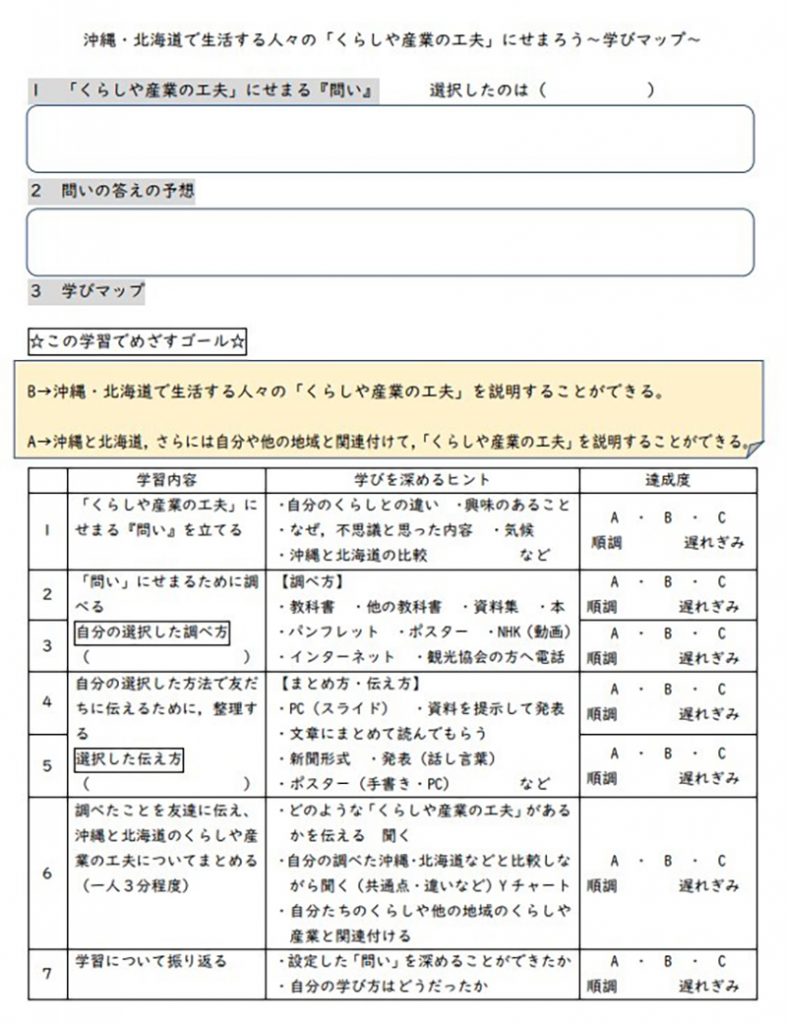

授業の終末に、学びマップ(図4)を配布した。学びマップは、学習を深めていく問い、調べ方、整理の仕方、表現方法など、子どもたち自身が自己決定しながら学びを展開しいく時の道標となるものである。明確なゴール像をイメージできるように、ルーブリック評価を提示した。

②「問い」を解決するために、調べる(2時間)

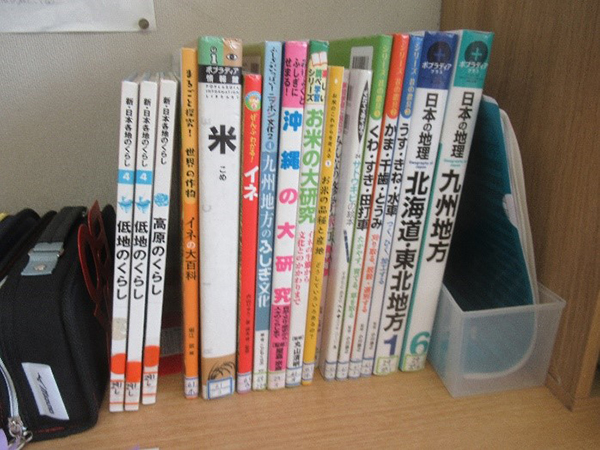

子どもたちが選択した方法で調べ、「問い」を解決することができるように、学習環境を整備した。例えば、関連図書の設置(図5)、ポスターやパンフレットの掲示(図6・図7)、採用教科書以外の教科書の配置(図8)、観光協会の方と連携して直接電話で聞く環境の整備などである。

授業の導入に、一人ひとりの「問い」を学級全体で共有した。共有することで、似た「問い」の友達と情報を共有したり、アドバイスをし合ったりする姿も見られた。

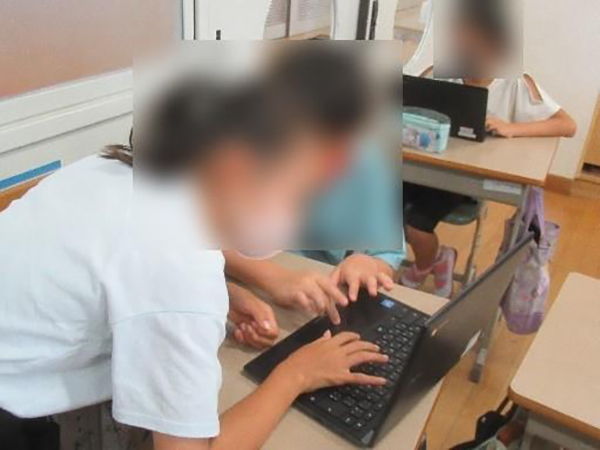

一人で調べるのか、友達と調べるのか、開放的なホールで調べるのかなどの環境や学習形態などについても、子どもたち自身が集中して取り組める環境を選択した。図9は、似た問いの子どもが集まり情報を共有している様子。図10は、疑問に感じたことについて友達に助けを求めて聞き、解決している様子である。子どもたち自身が必要な時に、必要な助けを友達に求められることは、効果的な支援となっていた。

③「問い」について調べたことを友達に伝えるために、整理する。(2時間)

設定した「問い」について調べたことを友達に伝えるために、整理した。子どもたちが選択できるオプションを準備した。例えば、パソコンのスライド、画用紙、原稿用紙に文章でまとめるなどの方法である。2名の子どもが画用紙にまとめる方法を選択し、残りの子どもはパソコンのスライドで整理した。画用紙を選択した子どもに理由を尋ねてみると、「私はイラストを描くことが得意だから、画用紙を選択した」と答えた。パソコンを選択した子どもにも理由を尋ねると、「4月からパソコンを使った授業がはじまり、もっと上手に使えるようになりたいから」と答えた。(図11)子どもたち自身が、得意なことや課題意識に感じていることを生かして整理する方法を選択していた。整理が終わった子どもから、友達にスライドなどを見せ、改善点などのフィードバックを受け、修正している姿も見られた。(図12)

④調べたことを友達に伝え、沖縄と北海道の「くらしや産業の工夫」についてまとめる(1時間)

発表については、教師が4人グループを構成した。グループの中に、沖縄と北海道それぞれを調べた子どもが所属していること、似た問いの子どもが同じグループに所属していないことに気を付けた。

発表する場所などの環境は、各グループで話し合いデザインした。教室前のホールに4人が円になって座り発表者だけ膝立ちになるグループ(図13)、教室で机をグループ机にするなど、様々な形態が見られた。

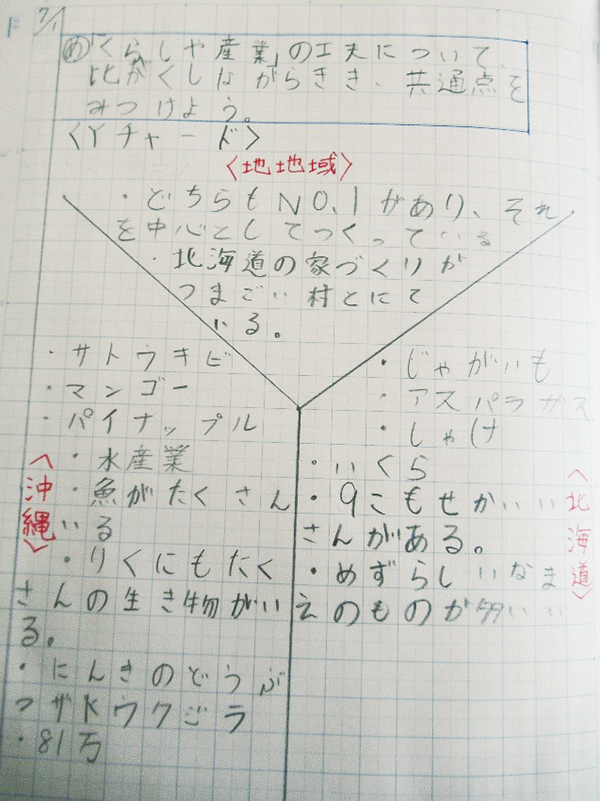

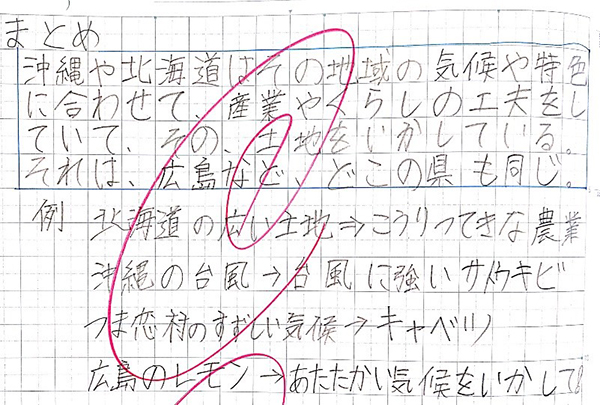

授業の導入に本時のゴール像として、調べたことを友達に伝えるだけではなく、沖縄・北海道の「くらしや産業」の工夫についてまとめることを意識して発表を聞くことを伝えた。その際に整理するためのオプションの一つとして、「Yチャート」(図14)を提示した。沖縄、北海道、他地域の3つの視点で整理した。本単元で子どもたちに示したルーブリック評価のA評価が、「沖縄と北海道、さらには自分や他の地域の『くらしや産業の工夫』を説明することができる」である。沖縄、北海道について比較しながら聞き、整理する中で、自分たちの住んでいる地域やこれまでに学習した地域や既知などと関連付けて考えを深めるために、他地域についての視点を入れた。子どもたちがまとめを書く際に、沖縄と北海道の比較だけではなく、広島や既習の嬬恋村などとも関連付けている子どももいた。例えば、「広島でカキが盛んなのは、瀬戸内海の穏やかな波を利用しているからだ。これは、沖縄や北海道がそれぞれの気候を利用して特産物があることと同じだ」などだ。(図15)

⑤学習について振り返る(1時間)

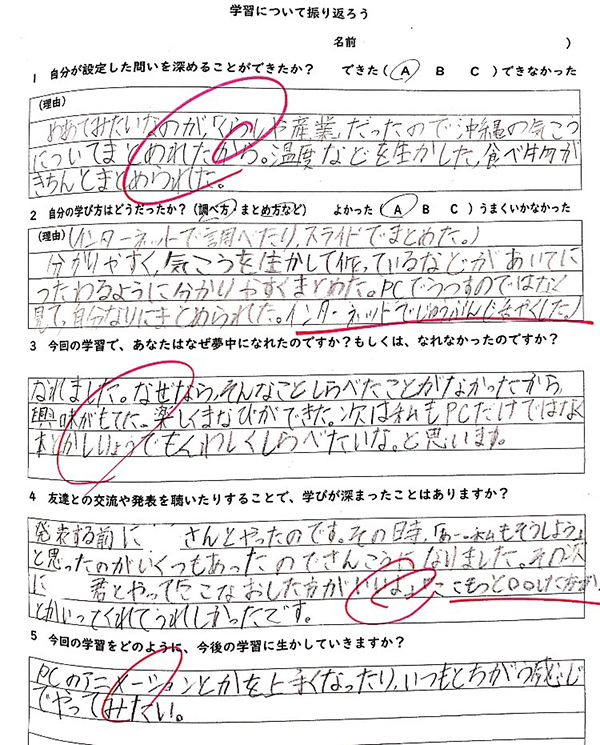

子どもたちが選択した方法が効果的だったかを振り返ることは、今後も自分自身の学びをコントロールしていくためには、重要である。うまくいった方法は今回の学習だけではなく、他の学習などでも汎用させていくことができる。修正点については、なぜうまくいかなかったのかなどを振り返ることで、次につなげていくことができる。

振り返りは、図16の振り返りシートを使用した。今回は、パソコンで調べたりまとめたりする子が多かった。実際に取り組んでみることで、情報の正確さなどに疑問を感じ、「観光協会の方に電話で確かめればよかった。次は、現地の方とつながりたい」などの意見も出た。

5 成果と課題

【成果】

成果として、3つ述べる。

①子どもたちの「やる気」の質の高まり

単元末の「振り返りシート」に「今回の学習でなぜ夢中になれたのか?」という項目がある。本実践までの私の授業では、「先生が楽しい授業をしてくれたから」などの意見が多かった。しかし今回は、「自分で決めた問いを解決したかったから」「調べていく中で問いが解決していくと気持ちよくなり、分かったことを友達に伝えたくなったから」などの意見が多く、子どもたち自身についての内容ばかりであった。子どもたちの「やる気」が、教師による外発的なものではなく、子どもから生じたものと言えるだろう。

②ゴールを見通し調整する力の高まり

「学びマップ」を提示することで、自分自身で学びの進度を調整する姿が見られた。休憩時間に調べたりまとめたりしている子ども、家庭で自主学習ノートにまとめている子どもなどがいた。発表会に向けて個人での作業を終えると、複数の子どもたちで集まり発表練習を行い、アドバイスをする姿なども見られた。そこで出てきた課題を、社会科の授業時間以外でも修正する姿も見られ、ゴールを見通し自分で調整する力の高まりを感じた。

③学び方を選択する力の高まり

子どもたちの1年後の姿として、今のように教師が用意した複数のオプションから自分に合った方法を選択するのではなく、子ども自身で自分に合ったモノやコトなどを要求し学びを展開する姿を思い描いている。子どもたちの多くは、本実践で初めて自分で「学び方を選択する」ことなどを経験した。そのため、様々な学習方法を知ったり取り組んだりしてほしい、また、どんな学び方が自分に合っているかを知ってほしいなどと考えていた。

単元末の振り返りでは、「初めてPCのスライドにまとめ、思った以上にうまくまとめられたから、お母さんに見せたい」など達成感を感じている子どもが多くいた。本実践の後に、総合的な学習の時間に調べ学習を行った。その際に、ある子は「PCだけではなく、インタビューにも行きたいのですが」と話すなど、自分で学びを選択する力の高まりを感じている。

【課題】

単元のゴールとして、「調べたことを友達に伝える」ことを設定していた。ゴールが、子どもたちにとって「必要感」を十分に得られるものであったかは考え続ける必要がある。テーマは違えど、ある程度知識がある友達に伝えることもあり、発表者である子ども自身も十分に理解していない言葉をそのまま使ったり、聞いている子どもが補ったりする場面も見られた。子どもたちがより「やる気」になるゴールを、教師が設定するのではなく、子どもたちと設定する重要性を感じた。

6 終わりに

本実践は、教師が「どう教えるか」から、子どもたちが「どう学ぶか」のマインドセットの転換をめざして行った。授業前に子どもたちが「どう学ぶか」を考えることは、学習が得意な子も苦手な子も全ての子どもの学びの質を高めることにつながるとを感じた。

日頃授業に向かいにくいある子が、本実践では休憩時間にもパソコンに向き合っていた。そして、発表した後に友達から温かいフィードバックを受け、見せた満面の笑みは忘れられない。子どもたちは力を持っている。その力を引き出し、子どもたちが「やる気になる」環境を整えられる教師に成長していきたい。

受賞の言葉

広島県府中町立府中小学校教諭・友田真

初任者の頃から雑誌『教育技術』から学び、「実践! わたしの教育記録」にいつか挑戦してみたいと思い続けていただけに、入選という栄誉ある賞をいただき、感激しております。担任をしている子どもたちとの授業実践を評価していただけたこと、大変嬉しく思います。

私は、授業が大好きです。そして、子どもたちの「人生」の少しの時間を共有し、「未来」に関わることができる「教師」という仕事に誇りを感じています。教師として、子どもたちの「未来」の可能性を少しでも伸ばしていくことを考えた時に、授業づくりにおいて「どう教えるか」からもっと子ども自身が「どう学ぶか」という授業観へのマインドセットの転換の必要性を感じるようになったことが、今回の実践につながっています。

「授業がもっとうまくなりたい」と常に感じているのは、子どもたちはもちろん、これまで私に関わって下さった多くの先生方が授業の楽しさを教えて下さり、微力な私を導き続けて下さったおかげです。そしていつも私を支えてくれる妻、息子、娘に心より感謝しています。今回の受賞を励みに、さらに子どもたちの「やる気に火をつけ、可能性を伸ばす教師」めざして取り組んでいきます。ありがとうございました。