第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 水流卓哉さん(愛知県豊橋市立二川小学校教諭)

バックキャスト思考で議論する「めだま会議」の実践

〜「学級の未来」の姿から「学級のこれから」を見据える取り組みを通して〜

目次

1 はじめに

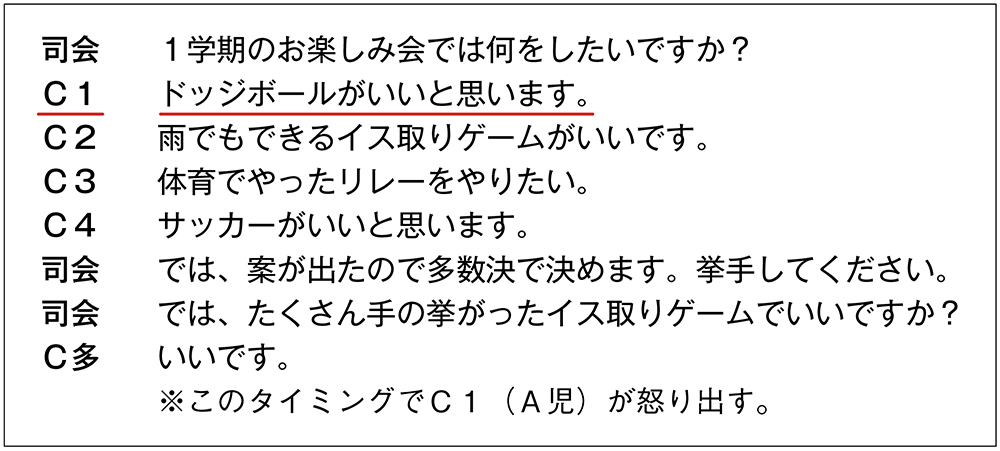

表1は、「1学期のお楽しみを計画しよう」という議題のもとに開かれた学級会である。この学級会後、C1(以下、A児とする)は、「お楽しみ会なんていやだ! 絶対やらん!」と自分の意見が採用されなかったことに腹を立てる姿が見られた。落ち着いたところでA児に話を聞くと、「去年もだけど、学級会はいつも多数決。こんな(学級会)ならやる意味ないし、やる気も起きない」と話した。「いつも多数決」という言葉からは、これまでの学級会が、活動方法の決定に向けて折り合いをつけ、合意形成を図れるようなものではなく、安易な多数決に偏っていたものになっていたと推察できる。さらに、「意味ないし、やる気も起きない」と話す姿からも、学級会の目的や話合いの方向性が、曖昧であったことがこのような結果を招いたと考えた。これらのことから、他者との関わりを通じて、新たな見方や考え方を生み出す良さを実感できるような学級会の在り方を模索する必要性を感じた。

2 「競争」から「共創」へ

上述した学級会は、筆者が担任した5年生での事例である。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」には、「一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができるようになることが必要」とあり、子どもたちの社会的自立能力を育成するためにも、目的の共有や感情の共有の体験を積み重ねていく経験の必要性が窺える。そして、これらの資質・能力を身につけるためには、これまで以上に学級経営や学級活動の充実を図る必要がある。しかし、学級会に対し、添田(2017)は「時間が無くなった結果、安易な多数決で意思決定をしているという学級会が多い」と指摘し、中村(2019)は「若手教員のみならず中堅教員も「学級会」の実践知をもたない実態が捉えられた」と述べている。これらの見解からも、本学級で起きた事例は、どの学校、どの学級でも起こりうることであると推察できる。

以上のことから、安易な多数決に陥りがちな「競争」から、折り合いをつけた話合いの積み重ねによって合意形成力を育む「共創」を目指せるような学級会の方途を考案する。

3 めだま会議の考案

A児の姿から、他者との関わりの中で新たな見方や考え方を生み出す良さを実感できるようにするためには、話合う目的を明確にする必要がある。山梨(2022)は、外資系コンサルティングファーム「McKinsey&Company」での経験から、21世紀型ビジネスに不可欠な発想法としてバックキャスト思考を挙げている。バックキャスト思考とは、現在の状況から、これからの解決策を考えるのではなく、未来のあるべき姿から逆算して解決策を模索する思考法である。これは持続可能な開発目標「SDGs」にも反映されている考え方であり、A児や学級の実態と照らし合わせても、援用できるのではないかと考えた。

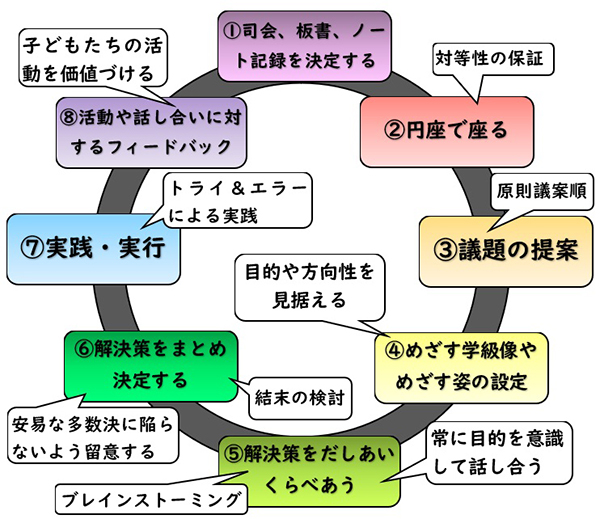

そこで、全ての行動の起点となる「めざす姿(目的や方向性)」を見据え、常に目的を意識して議論をする中で、活動の方途を見出すことのできる「めだま会議」を考案した。めだま会議とは、「めざす姿の設定→めざす姿を実現するための方法をだしあい・くらべあう→解決策をまとめる」の3段階思考法で議論するものである。なお、会議の流れを検討する際には、赤坂(2016)によるクラス会議の理論を一部援用した。

(1)手順0:事前の打ち合わせ

まず始めに、めだま会議の役員として、司会や板書、ノート記録を決め、事前に打ち合わせを行う。役員については、輪番制で全員が取り組めるようにするが、最初は教師が手本を示し、次第に児童主体の自治的な活動にしていく。しかし、1時間通して話合う学級会は、発言者が偏ることもある。そこで、話合いの活性化を図るために、司会の児童には、以下の手立てを講じるように促した。

①タブレット端末を活用した「スタンドアップミーティング」

全体で話合いを行う際、タブレット端末のアプリ「コラボノート」に座席表を表示し、自分の考えを打ち込む時間を設ける。その後は、自由に立ち歩き、端末の画面を見せながら、互いに考えを伝え合うスタンドアップミーティングを行う。児童が自由に意見を述べる中で、全員が会議の当事者であるという意識をもてるようにするとともに、多様な考えに触れられるようにする。

また、司会の児童の端末には、全員の意見が集約された座席表が表示されているため、端末を見ながら意図的に指名ができるようにする。

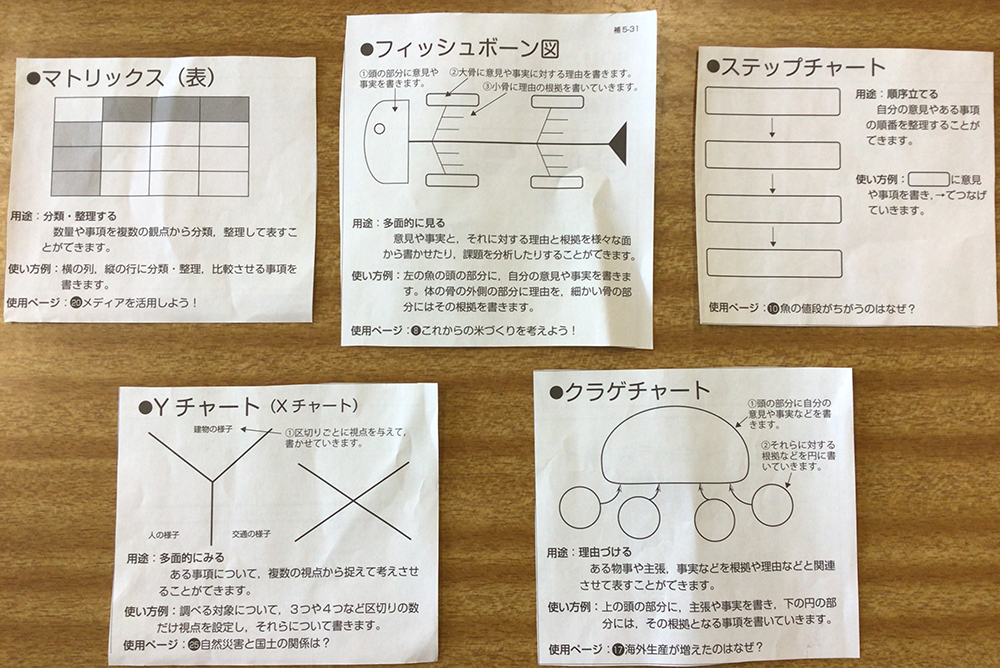

②思考ツールカード集の導入

板書の役割を担う児童には、あらかじめ話題になりそうなことを予想した上で、図2のような思考ツールを活用して板書をするように促し、意見や思考の広がりを視覚化する。

また、子どもたちだけで思考ツールを活用して板書することは困難である。そこで、会議導入時は、教師も介入して子どもと共に創り、次第に子ども主導の活動に変えていくようにしていく。

(2)手順1:めざす姿や目的について考える

会議の直前には、児童相互の対等性を保障するために、円座で座る。

また、これまでの学級会(幅広く認知されている、出し合う→比べ合う→まとめるの手順)を振り返ると、議論に齟齬が生じる場面が多く見られた。そこで、会議序盤には、議題に対する「めざす姿」について話合う時間を設ける。めざす方向性を定めておくことで、その後の議論の内容に一本化を図れると考えた。

(3)手順2:めざす姿を実現するための方法をだしあい・くらべあう

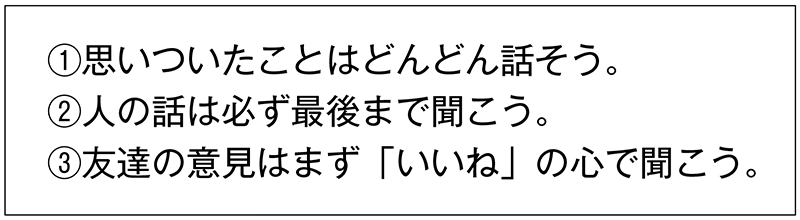

手順2では、めざす姿に向けた解決策についての意見をだしあい、くらべあえるようにする。この際、ブレインストーミングの技術を体得できるよう、表2のルールを意識するように伝える。

また、会議の序盤に自分たちのめざす姿が定められているため、一番時間をかけるべきこの時間帯に、目的と手段の違いを捉えた議論を促せると考えた。

(4)手順3:解決策をまとめ、意思決定する

手順2で表出した解決策を集約し、意思決定をする際には、「ダイヤモンドランキング」の手法を取り入れることで、意識の変動を視覚的に把握できるようにする。また、点数の高かった案よりもっと良い案がないか考える「問い直し」や、順位の低かった案の良さを併せる「練り上げ」の時間を設定することで、合意形成を促せるようにする。意見が収束しない場合には、最終的な判断として多数決も視野に入れるが、少数派の意見に耳を傾ける姿勢の大切さは継続的に伝えるようにする。

4 実践の様子

(1)めざす姿や目的について考える時間

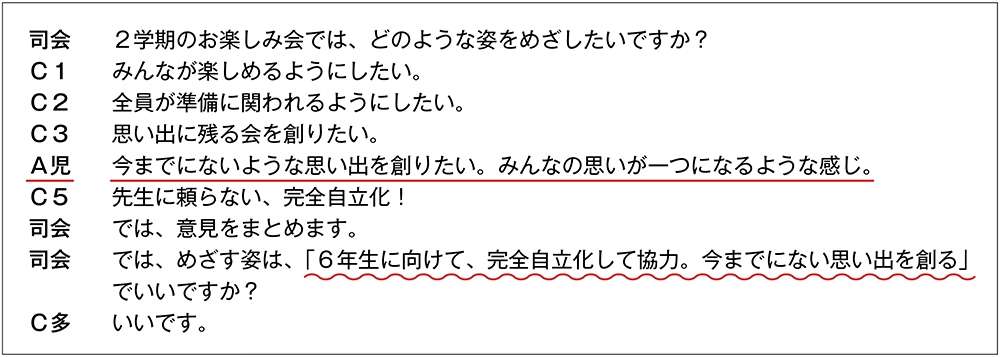

第1回のめだま会議では、冒頭の話題と関連させて「2学期末のお楽しみ会を計画しよう」を議題にした。会議の序盤は、「お楽しみ会を通してめざす姿」について話合いを行った。表3のように司会の児童が、C1からC5の発言をもとに、「6年生に向けて、完全自立化して協力。今までにない思い出を創る」と、めざす姿を設定した。

また、A児は自分の意見が取り入れられたことに対して満足そうにうなづく姿が見られた。

(2)めざす姿を実現するための方法をだしあい・くらべあう時間

この段階で、司会の児童は、めざす姿を実現するための方法をだしあい・くらべあう時間を設定した。同時に、コラボノートに、座席表を表示し、自分の考えを打ち込むように促した。そして、考えを打ち込んだ児童から、端末を持ってスタンドアップミーティングを行った。

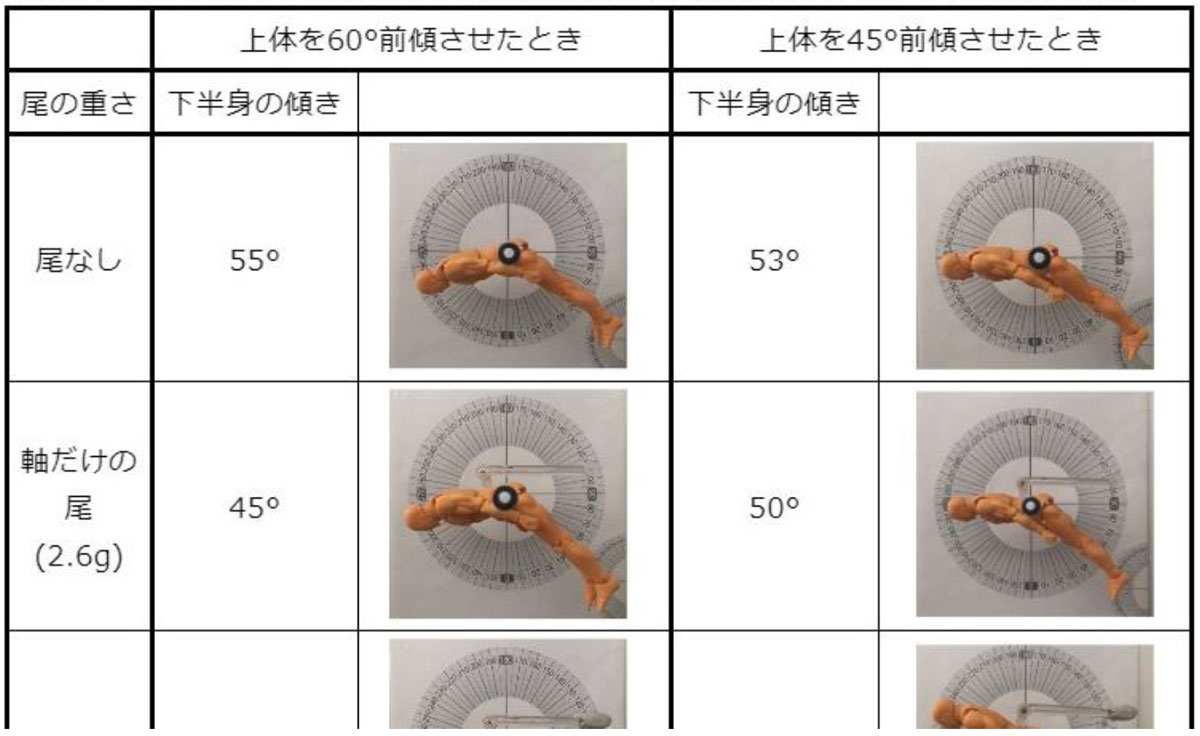

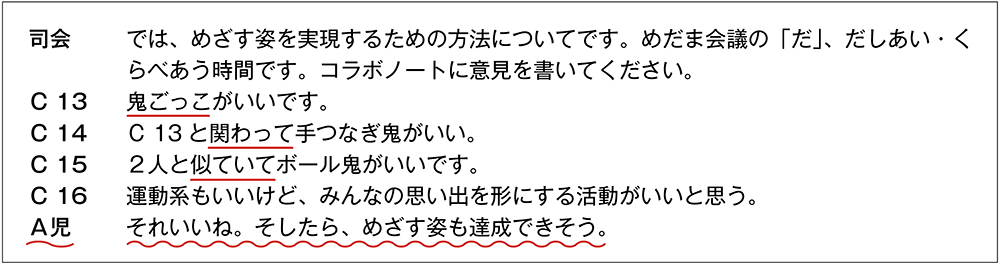

また、後出の表4のその後の話合いでは、C13からC15の下線部の意見のように、鬼ごっこという案に対して、「関わって」「似ていて」という表現を使って話合いが展開された。このように、議論が拡散しないのは、司会の児童が、意見の集約された座席表をもとに指名順を意識していることと、議論の方向性が定められているからであると推察できる。同時に板書の児童は、出た意見をフィッシュボーンチャートを活用してまとめていった。

また、表4の波線部のように、「めざす姿も達成できそう」と言う友達に共感したA児の発言からは、序盤に設定しためざす姿を意識していることがわかる。

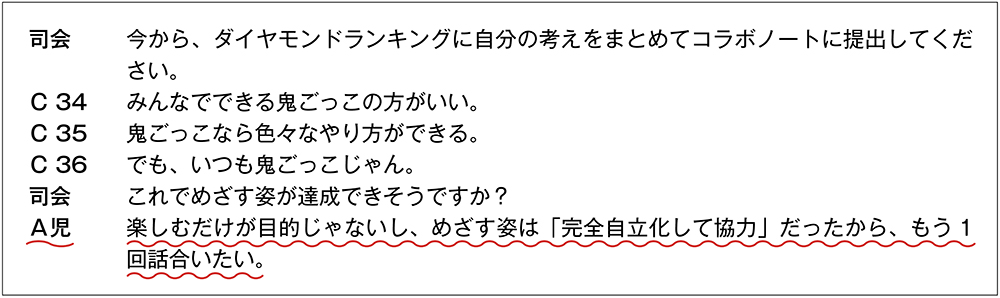

(3)解決策をまとめ、意思決定する時間

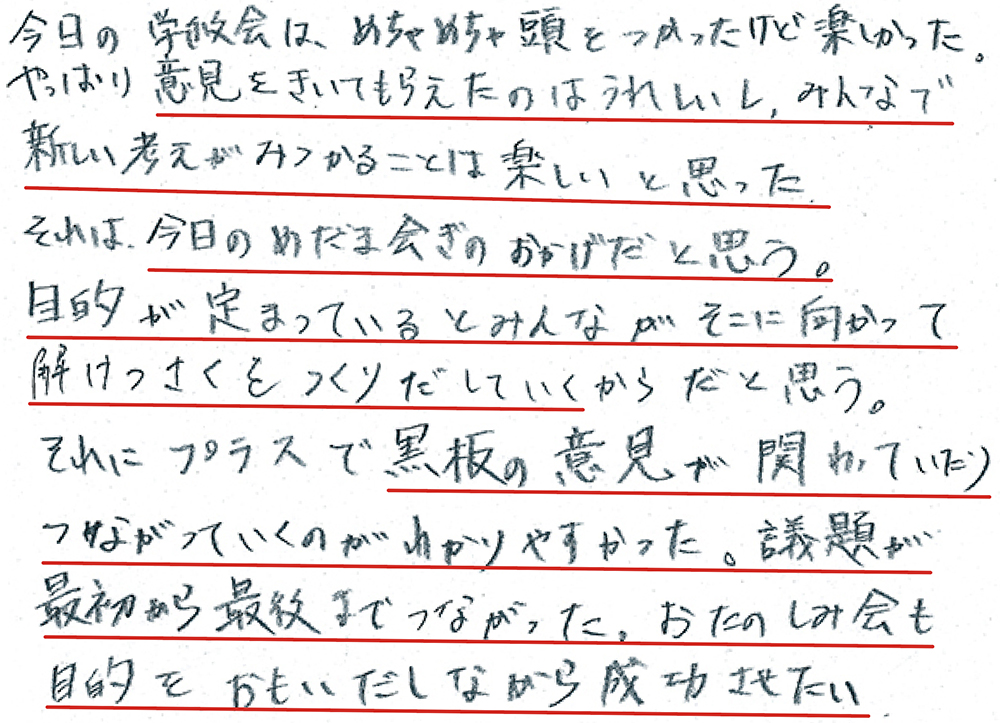

めざす姿に迫るための具体策が出たところで、表5上部のように司会の児童は、ダイヤモンドランキングを活用して意思決定を促した。しかしながら、表4でも話題となった、「鬼ごっこ」と「思い出を形にする活動」の案に2極化する結果となった。すると、後出の表5のC34からC36の発言のように、自分の意見を主張したいという思いから、教室の雰囲気が悪くなっていってしまった。そこで、司会の児童が、「これでめざす姿が達成できそうですか?」と最初に設定しためざす姿に立ち返るように声をかけた。さらに、表5の波線部のようにA児は「楽しむだけが目的じゃないし、めざす姿は『完全自立化して協力』だったから、もう1回話合いたい」と再考を促す声かけをした。このように、初回のめだま会議であったが、議論に齟齬が生じた際には、めざす姿に戻って再吟味する姿が見られた。最終的に、この会議は、お楽しみ会の時間を半分ずつ使って「鬼ごっこ」と「日頃の感謝の思いを込めた寄せ書き」という2つの案に合意形成された。その後に書かれたA児の振り返りである図3には、「意見を……楽しい」「めだま会ぎのおかげ」と新たな見方や考え方を生み出す良さを実感する姿が見られた。そしてそれは、「目的が……つくりだしていく」という記述からもめだま会議の有効性が窺える。さらに、「黒板の意見……わかりやすかった」「議題が……つながった」という記述からは、図4の板書中央部のようにフィッシュボーンチャートを活用したことで、意見の広がりが視覚化され、A児にとって板書が思考の一助となっていたことが見て取れる。そして、振り返り下部の「おたのしみ会も目的をおもいだしながら成功させたい」という記述からは、表1で、学級会に否定的であったA児が、めざす姿の実現に向けて前向きな展望を抱き始めていることが窺える。

5 成果と課題

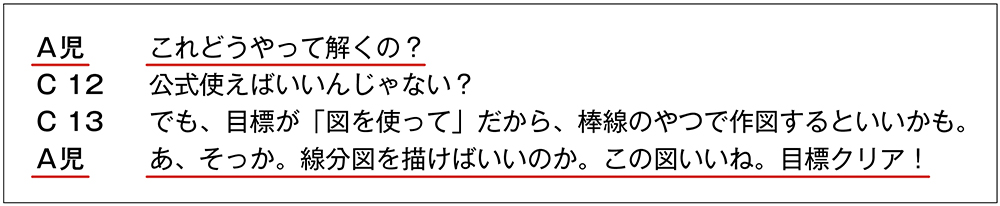

成果としては、新たな見方や考え方を生み出そうとする姿勢が、授業やグループ学習の場面でも汎化され始めた点である。表6は算数の単元「割合」でグループ学習を行ったときの記録である。何気ない対話の一部であるが、算数に苦手意識をもつA児は、「あ、そっか。線分図を描けばいいのか。この図いいね」と友達のアドバイスを受け入れる姿が見られた。

また、A児の「目標クリア!」という発言と同様に、C13も授業の目標を意識してアドバイスしていることが見て取れる。また、A児の変容だけでなく、学級全体の変容を測定するために「めだま会議について思っていることを自由に書きましょう」という問いに、自由記述で回答する質問紙調査を行った。一人あたり、平均14.6個の記述があり、まとめると58のセグメントが抽出された。それをさらに分類し、9個のカテゴリーに分けた。中でも、「みんなで同じ目的に向かって」「いつもめざす姿を振り返って」を挙げた児童の割合が88%と最も高い結果となった。

また、「みんなで話合うと楽しい」が79%、「新しい考えが生まれる」が74%のように、他者との関わりを肯定的に捉えた項目が5項目、それに近いものも3項目見られた。これらのことから、めだま会議の継続的な実践が、常に目的を見据え、他者との関わりの中で新たな見方・考え方を体得することの良さを実感する上で有効に働いたことが示唆された。しかし、話合いの議題によっては、めざす姿を子どもの力だけで設定することが困難なものもあることから、議題の設定や集約方法を検討していく必要がある。

6 終わりに

自分の思考法や考え方を変えるということは容易ではない。しかし、バックキャスト思考に基づく学級会を実践したことで、わずかではあるが、A児は変容を見せた。

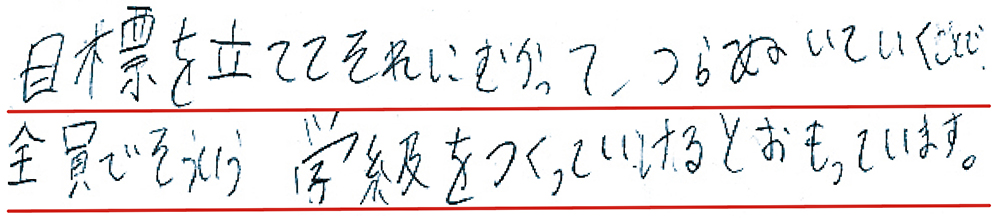

また、図5の児童の振り返りである「目標を立ててそれにむかって、つらぬいていくことで全員でそういう学級をつくっていける」という記述からは、学級会のみならず、この思考法を生かした学級文化共創への可能性が垣間見えた瞬間であり、実践の手ごたえを感じた。

【引用・参考文献】

・文部科学省「誰一人とりのこすことのない『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~多様な子供たちの資質・能力を育成するための、個別最適な学びと、社会とつながる協働的な学びの実現~(中間まとめ)」(2021)

・添田晴雄「教授学習メディアとしての文学言語とノート使用における実証的比較文化的基礎研究」(科学研究助成事業研究経過報告書 2017)

・中村映子「学級会実践を契機とする若手教員の職能発達事例に関する研究―A小学校におけるアクション・リサーチを通して―」(日本学校教育学会『学校教育研究』31巻 2019)

・山梨広一『突き抜けたオンリーワンを生み出す目的思考』(すばる舎 2022)

・赤坂真二『赤坂版「クラス会議」バージョンアップガイド みんなの思いがクラスをつくる!』(ほんの森出版 2016)

受賞の言葉

愛知県豊橋市立二川小学校教諭・水流卓哉

この度は、本実践をこのような素晴らしい賞に選んでいただき、ありがとうございました。

本実践は「他者との関わりを通じて、新たな見方や考え方を生み出す良さを実感してほしい」「子どもたちの社会的自立能力の育成に寄与したい」という願いのもと生まれたものです。子どもたちが命名した「めだま会議」は、 21世紀型ビジネスに不可欠な発想法として注目されている、「バックキャスト思考」の理論を援用した新しい学級会の形態です。「学級会に対する実践知をもたない教師が増えている」と指摘される中、本実践が、私と同じように戸惑い悩みながら、少しでも前進しようとしている実践者の方々の一助となることを願ってやみません。

今回の受賞を励みに、今後も理論と実践を融合した実践の開発を進めていきたいと思います。このような研究をまとめる機会を与えてくださった関係各位、そして、なにより共に学び合った子どもたちに、心より感謝いたします。