一人ひとりの “らしさ” を引き出すパフォーマンス力【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #15】

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第15回「コミュニケーション科」の授業は、<一人ひとりの “らしさ” を引き出すパフォーマンス力>です。

目次

話し合いは、自分らしさの発揮

教師向けの講演などで話し合い活動の指導について話すと、「一部の子だけしか発表せず、深まらない」という声が必ず上がります。

話し合いの成立は、一人ひとりの子どもが自分らしさを発揮できるかどうかにかかっています。深まらないのは学級が薄い人間関係だからです。子どものせい、教材のせい、学びが浅いせい、と教師が他に責任をなすりつける限り、濃い人間関係は生まれません。

話し合い=友達と相談する活動だととらえ、すぐにグループでの話し合い活動を入れる教師がいますが、短絡的な指導では、活発な話し合いは生まれません。安易にグループでの話し合い活動を設けると、発表する子が固定化され、「自分の意見を考えたって、どうせ○○さんが発表するし」「みんなと同じでいいや」とあきらめてしまう子が出てくるからです。

自分の意見をもつために、まずは一人で考える時間を保障することが大切です。自分の意見をもって初めて、友達の意見に興味を示し、同感や反論が生まれます。一人ひとり違うおもしろさに気づくのです。

中にはパパッと意見をまとめて時間をもて余す子がいますが、そういうときは「最近 “意見を1つ書いたらおしまいと考えている病気” が、小(中)学生の間ではやっています。まさかこのクラスはないよね?」と牽制し、時間いっぱい頭をひねる習慣をつけさせましょう。

教師のパフォーマンスひとつで大きく変わる

「自分らしさを出しなさい」と言っても、たやすく出せるものではありません。私は、授業の中で個人作業→少人数でのかかわり→全体でのかかわり→個人作業という流れを通して子どもたちに、意見をつくること、出し合うことのおもしろさを味わわせ、“自分” に気づかせたいと考えています。

教師の発問に対し、まずは自分で考え、書いてみる。このような指示を出したとき、教師は書けたか・書けないかの現象だけを見てしまいがちです。しかし、そんな些末な現象にとらわれず、「書けないなら、書ける友達の意見を写せばいい」と発想を転換しましょう。友達と意見を交換する中で、「へえ、そんな考え方もあるんだ」「その発想、私もいいと思う」と感じたら、どんどん写し、自分の意見に加えていくのです。いろいろな意見を聞くうちに、新しい意見が思い浮かぶこともあります。それは、れっきとした “自分らしさ” です。

他とのかかわりは、広いほうがおもしろい。仲良しや性別にとらわれず、いろいろな人と意見を交わすほうが、視野を広げることができます。そういう空気感ができるような言葉がけも、教師のパフォーマンスひとつで大きく変わります。「男女一緒に話し合いましょう」と指示するのではなく、話し合いを途中で止め、「何か気づいたことはある?」と子どもたちに気づかせることで、自ら動くようになっていきます。

発表の場では、うまく発表できない子もいます。意見が言えない子には無理強いせずに、「友達の意見を聞いて、自分の意見がまとまってから発表してもいいよ」「誰か○○さんの気持ちになって代わりに発表できる人はいますか?」と助け船を出す。書いたことしか言えない子には、「なぜそう思ったの?」「例えば?」「○○のところ、もう少し詳しく教えて」と促すことで、少しずつ意見を膨らませて話すようになります。そして発表できたら、ほめること。「なぜ発表できないんだ」と教師がしかめっ面で対応したら、その子は余計に緊張します。それを見た周りも「“正解” を言わないといけないんだ」と固まってしまい、教室に重い空気が流れます。教師は上機嫌でかかわり、発表できたらみんなで拍手をする。こうした行為を積み重ねることで、教室が温かい空気に包まれ、子どもたちから本音の意見が出てくるようになります。

私は授業のとき、「一人ひとりがどれだけ自分らしさを発揮できるか」を常に意識しています。初めて出会った子どもたちに、自分らしさを発揮してもらうことはとても難しい。だからこそ、授業の一時間一時間が真剣勝負であり、私自身の大きな学びでもあるのです。ですから、授業が終わると本当に疲れます。授業後のおいしいビールは、疲れを取る大切なエネルギー源なのです(笑)。コロナ禍で打ち上げが制限されている今、本当に辛いです(笑)。

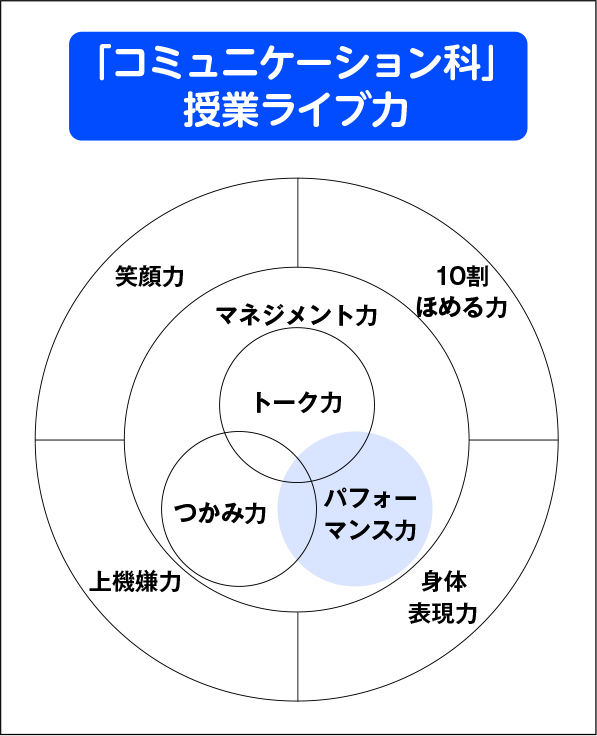

一人ひとり自分らしさが出せる授業をするために、教師である私はどのようにかかわればいいか。授業内容を組むときも授業をしている最中も、子どもとのかかわりを常に頭に置き、アクションを起こしています。発問や声のトーン、リアクション、机間巡視すべてが、教師にとってはパフォーマンスです。ですから、同じ教材を取り扱った授業でも、一つとして同じ結果にはなりません。それが授業の醍醐味であり、ライブであると言える所以なのです。