小1算数「20より大きいかず」指導アイデア(1/16時)《10 のまとまりに着目して数える》

執筆/福岡県公立小学校教諭・阿部万優子

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

(本時 1/ 16)

本時のねらい

10 のまとまりに着目し、具体物を用いた数学的活動を通して、20 より大きな数の数え方について理解する。

評価規準

10のまとまりとばらで数を捉え、その数を読むことができる。 ( 知識・技能)

問題場面

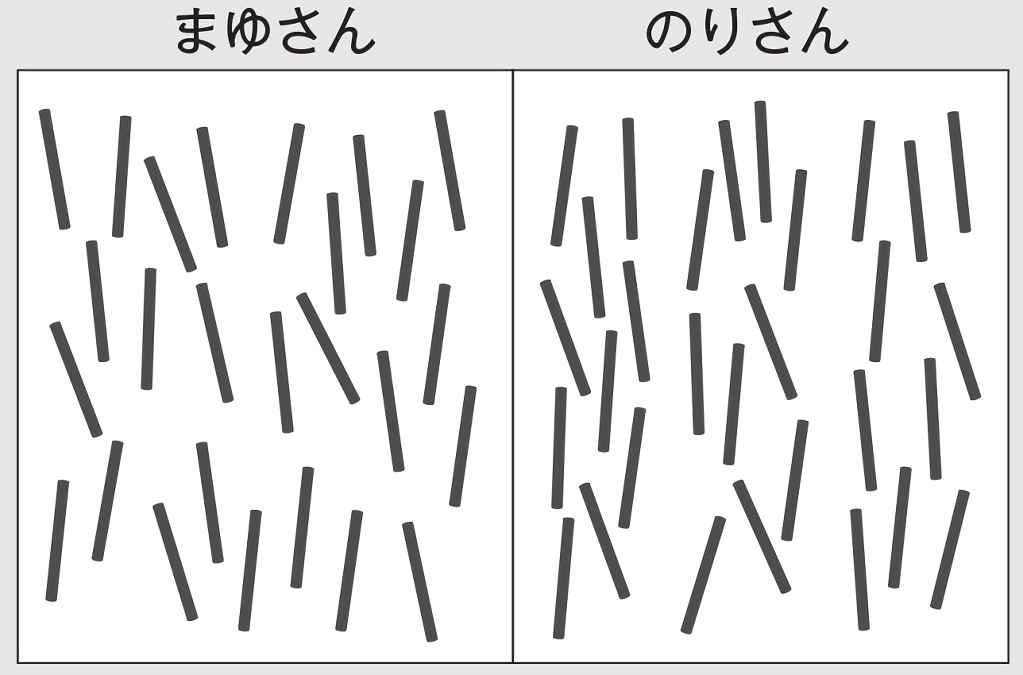

それぞれが とった ぼうは、なんぼんでしょう。

この2人が取った棒は、何本あるでしょう?

20 本よりも、たくさんあります。

今のままでは、わかりません。

10のまとまりを、つくったらいいと思います。

棒の数がすぐにわかるように、並べてみましょう(まゆさんとのりさんの棒と、同じ数の棒を配る)。

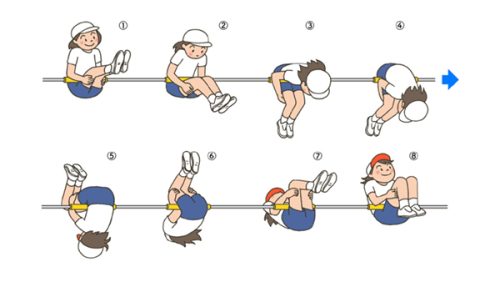

この問題に入る前に、子供たちを2人組にさせて、両手で棒をつかませます。どれくらいの棒を取ったのかを考えさせておくとよいでしょう。そうすることで、問題場面においても、ペアで数える活動を取り入れることがスムースだと考えられます。数える活動の際には、取った棒をすぐに数えることができるように、声かけを行います。

本時の学習のねらい

ぼうの かずが、すぐに わかるように ならべよう。

見通し

・5本ずつ数える。

・2本ずつ数える。

・10 本ずつ数える。

自力解決の様子

A:つまずいている子

数えた10 のまとまりを合わせてしまうなど、10 のまとまりの個数に着目できていない。

B:素朴に解いている子

10 のまとまりを正しくつくるが、10 のまとまりとばらについて、数え棒の配置が整理されていない。

C:ねらい通りに解いている子

10 のまとまりを正しくつくり、10 のまとまりを左側に、ばらを右側に置くなど、それぞれの個数が一目でわかるように、数え棒を配置している。

学び合いの計画

子供たちは、「20 までのかず」の学習で、20 までの数を10 のまとまりに着目して数えたり、数字で表したりしてきています。本時の学習でも、すぐに数がわかるためには、10 ずつまとめて数えればよいことを想起させることが大切です。

「20 までのかず」の学習から時間が経っているので、10 ずつまとめて数えることを忘れている子供もいるかもしれません。

そこで、全体交流の前にペア交流を仕組みます。10 のまとまりをつくっているペアと、そうでないペアを組ませることができれば、数え方にズレが生じ、友達同士で数え方を確認したり、友達の数え方を説明したりすることにつながります。

ノート例

イラスト/佐藤雅枝

『小一教育技術』2019年1月号より