小学校理科における1人1台ICT端末の活用 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#15

1人1台端末が進み、各学校では子どもたちもどんどん使えるようになってきました。このような中で、「先生が端末を使いこなせるか」ということが求められるようになりました。まずは、使ってみる、そして各教科の授業の中で使いこなす、という順に身につけていくことになると思います。皆さんは、現在どの段階でしょうか? 今回は、「理科」という教科(問題解決)の中で、端末をどのように使っていくのかについてまとめてみました。私が特に大切だと思う機能は「確認機能」と「共有機能」。この2つの機能をしっかりと目的をもって使いこなすことが理科ではポイントだと考えます。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.小学校理科の「問題解決の過程」における端末の「4つの目的」と「6つの機能」

小学校理科は、問題解決の過程(問題の見いだし→予想→検証方法の立案→観察・実験→結果の整理→考察)を通して問題を解決していきます。つまり、理科は頻繁に上記のような流れに沿って進むわけです。そうすると、ICT端末の利用のしかたにも決まりみたいなものができるのではないか? そこで今回は、問題解決の過程に沿って、どのようなICT端末の利用のしかたがあるのか整理してみたいと思います。

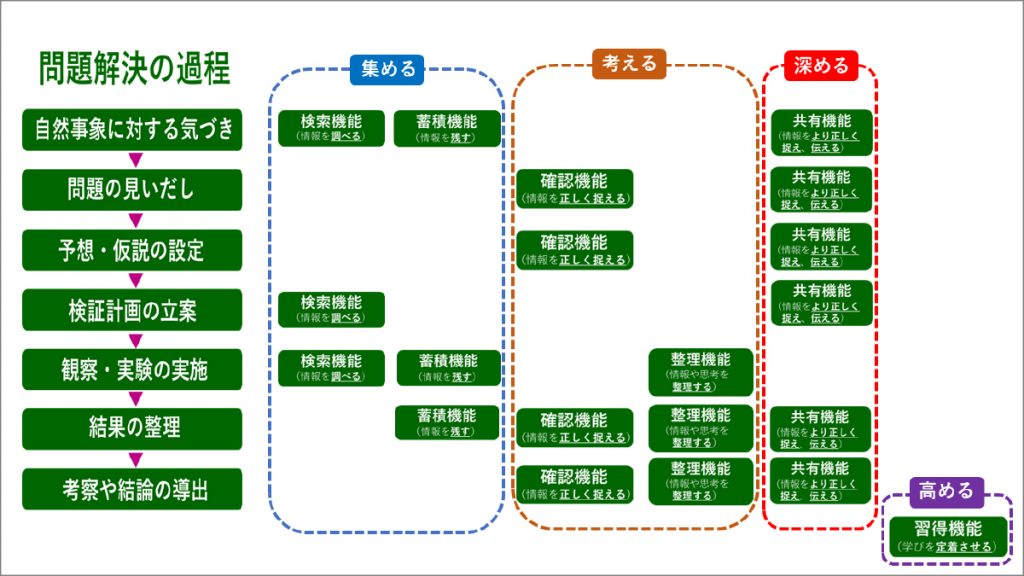

結論から言いますと、理科として端末を使う目的としては「集める」「考える」「深める」「高める」の4つがあり、「集める」には、検索機能・蓄積機能という2つの端末の機能があり、「考える」には、確認機能・整理機能の2つ、「深める」には共有機能、「高める」には習得機能という、ICT端末には6つの機能があると考えます。

問題解決の過程において、6つの機能がどこで強く働くのかについて整理したのが次の図になります。

2.「問題解決の過程」における端末の「4つの目的」

理科として端末を使う「集める」「考える」「深める」「高める」の4つの目的について説明します。

(1)集める

この図を見ると、端末を使って情報を「集める」というのは、授業の最初の場面や観察・実験の場面でよく働いていることがわかります。授業の最初の場面では、観察した “ふしぎ” を記録に残したり、調べたりします。観察・実験の場面では、計画時にその方法を調べたり、実験中の記録を残したりして端末をよく使うわけです。

さて、ここで考えたいのは、検索したり撮影したりして集めたこれらの記録は、何のためにしているのでしょうか。記録をすること自体が目的ではないはずです。

まず、授業の最初の場面は、問題の見いだしや予想をする際、最初に見たものを再度振り返ったり、友達と疑問を共有したりする際に記録を使います。

一方、観察・実験の場面では、実際に観察したり実験している時の記録が中心ですから、そのあとの結果の共有や考察など、思考する場面でより妥当な判断をしたり、友達やほかの班と結果を共有するために記録を使います。

(2)考える

どの教科でもそうですが、理科でも「考える」ことを大切にしたい。上の図で「確認機能」を使う場面を見てみると、問題の見いだしや予想・仮説の設定の場面、結果の整理や考察や結論を出す場面になります。実はこの場面で確認して「考える」ことをしています。

ここで留意したいのは、思考するには、そのための素材が必要で、それぞれの場面では、「集める」で集めた記録をもとに「考えている」ということです。

また、整理機能は、ノート等に整理し自分の考えをまとめたり整理したりすることであるため、特に問題解決過程の後半で重視されることがわかります。

(3)深める

考えを「深める」には自分の力だけでは限界があります。そのため友達の様々な考えを共有し、自分の考えをより良いものに変えていくのが一般的な授業の流れです。このことは、自分の考えを「深める」ということになります。ここで端末を使って「深める」というのは、情報を共有して自分の考えを拡げたり、深めたりすることを意味します。

(4)高める

ここでの「高める」という意味は、これまで学習したことをしっかりと定着させるという意味になります。端末を使った場面としては、学習の塊ごとの終末でドリル等を使って定着の確認をしたり、応用場面でも学習したことが生きているのか確認したりするときに使います。

ここで留意したいのは、「端末を使ったからと言って、子どもは皆意欲的になるわけではない」ということです。「AIドリルを使えば、子ども個人に応じた反応をするので子どもも主体的に学ぶ」というのは間違いで、端末を使う際でも、教師は目的を持たせたり、達成をほめたりして意欲を高めるための働きは必要です。