小1算数「かたちづくり」指導アイデア(2/5時)《3枚の色板で基本図形を構成》

執筆/埼玉県入間市立金子小学校教諭・斉藤雄佑

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

単元の展開

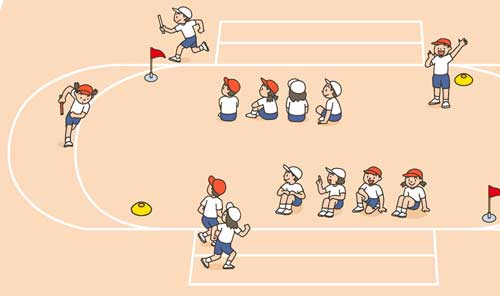

第1時 直角二等辺三角形の色板を使って、いろいろな形を構成する。

▼

第2時(本時)3枚の色板で基本図形を構成する。

▼

第3時 決められた枚数の色板で、いろいろな形をつくる。

▼

第4時 数え棒を並べて、いろいろな形をつくる。

▼

第5時 格子点を直線で結んで、いろいろな形をかく。

本時のねらい

図形の特徴についての理解を深める。

評価規準

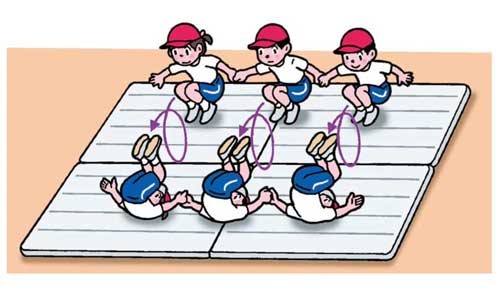

色板の形に着目し、色板をずらしたり回したり裏返したりすることを通して、いろいろな形を構成、分解することを考え、説明している。(思考・判断・表現)

本時の展開

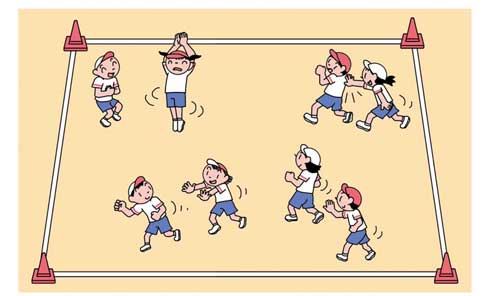

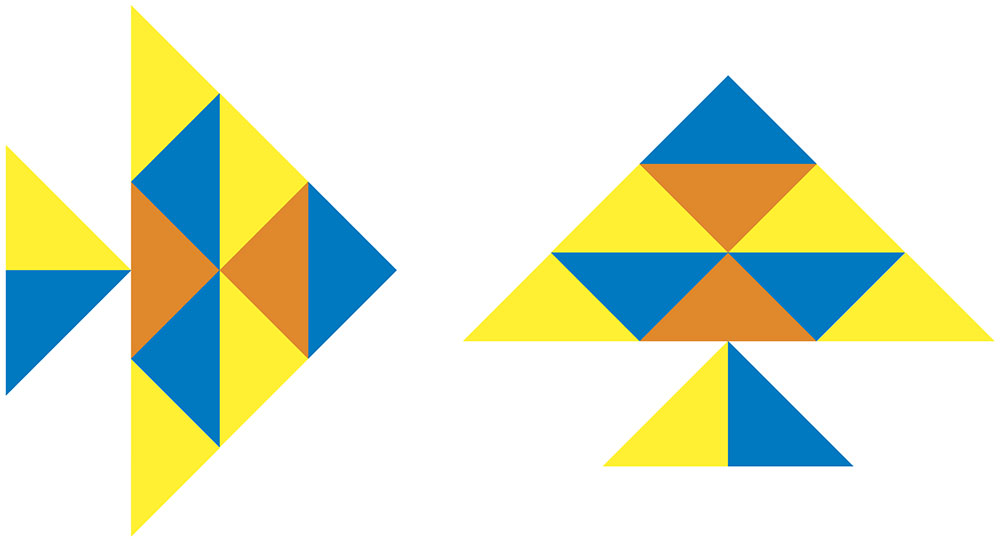

前の時間は色板を使って、いろいろな形をつくりました。たくさんの形ができましたね。みんなのつくった形を見て不思議に思ったのですが、この二つは同じ形と言えますか。

2つとも金魚のような形だから同じです。

向きを変えると同じ形になりました。向きが変わっただけなので、形は同じだと思います。

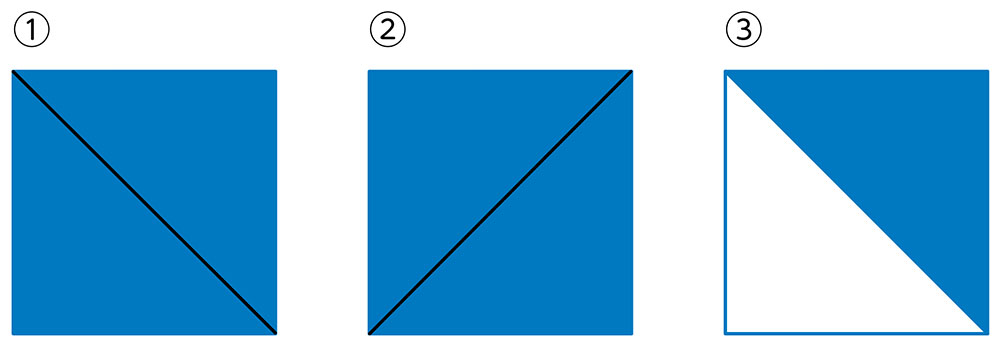

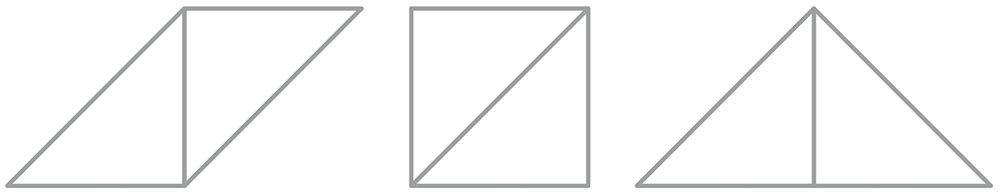

なるほど。向きが変わっただけですね。では、この三つの形は同じ形ですか、違う形ですか。

①と②は向きを変えれば同じです。

③は色が変わっているだけで、形は同じです。

色板の色や向きは関係なくて、周りの線で形は決まるのですね。

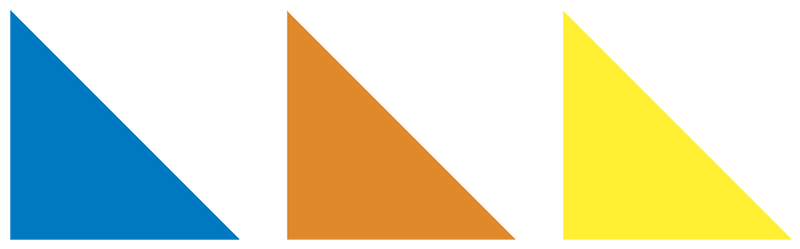

□まいの いろいたを つかって いろいろな かたちを つくりましょう。

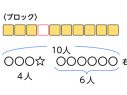

1枚だったら何種類の形ができますか。

1枚だけでは、どうしても1種類しかできません。

そうですね。では、2枚だったらどうでしょう。

この3つです。

では、3枚だったらどうでしょう。

やってみないと分からないなあ。

3枚の色板で、何種類の形ができるか考えよう。

見通し

たくさんつくってみて、できた形が同じかどうか確かめてみよう。

2枚でできた形にもう1枚つなげていくとできそう。

まず3枚で形をつくって、そのあと1枚ずつ動かしてつくれないかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

- 形はつくれるが、同じ形を違う形と捉えてしまったり、違う形を同じ形と捉えてしまったりする。

B 素朴に解いている子

- 3枚を試行錯誤しながら、いろいろ組み合わせて形を構成している。

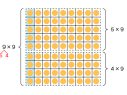

C ねらい通り解いている子

- はじめに2枚の場合を考え、その形に残りの1枚を組み合わせて形をつくっている。

- まずは3枚で形をつくり、その中の1枚の色板をいろいろ動かして新しい形をつくり出している。

学び合いの計画

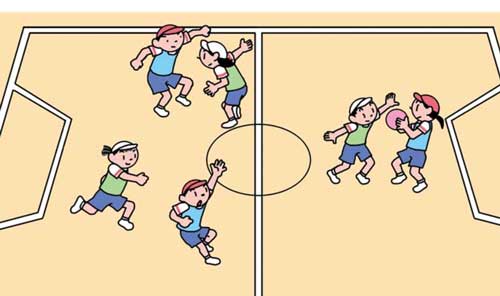

3枚の色板をいろいろ組み合わせて形をつくる学習は、2枚の色板の場合に比べ、さまざまな形ができたり、別の何かに似た形が偶然できたりするなどの楽しさがあります。しかし、それだけでは「かたちあそび」となってしまいます。

そこで、「3枚の色板を使って何通りの形ができるか」という問題解決の場面を設定します。そうすることで、子供たちはできる形をイメージしながら形をつくったり、2枚の色板でできた形を基に、3枚目の色板を加えて形をつくったりするなど、数学的な見方を働かせて主体的に形を構成することができます。

そのためにはまず導入段階で、教師がルールを明確にすることが重要です。例えば、辺と辺どうしを付けることや、色板を重ねてはいけないことをしっかり押さえることが大切です。自力解決中にルールを追加することがないよう、明確にしておきましょう。

また、「ものの形を認める」活動を重視します。「形」というのは、図形どうしをつなげたときにできる線や色は捨象し、辺だけを見るということを子供に気付かせます。

イラスト/横井智美