小学校理科の「問題」づくりとは? 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#5

子ども主体で問題解決をさせたければ「問題づくり」がとても大切になります。それに必要な授業の導入はどのようにされていますか? 子どもたちに「あれ?」「どうしてかな?」「やってみたい!」という気持ちをもたせるような工夫をされていますか? 子どもが自分事として主体的に学習に取り組む(問題解決する)には、授業の最初にいかに「やる気をもたせるか」が大切になります。簡単にできることではありませんが、小学校理科において、「問題づくり」がどれだけ大切で、どのようにしたらよいのかについて考えてみましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「問題づくり」の考え方が変わった

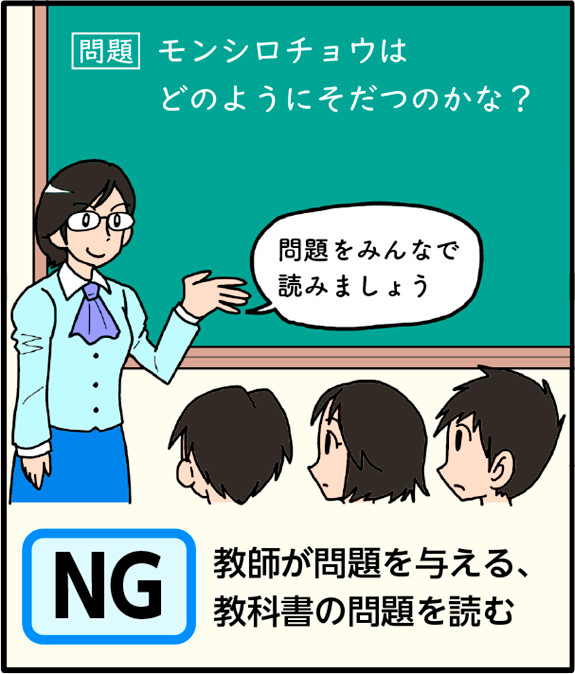

理科の授業では、「子ども自身が『問題解決』できること」を求めて、それに必要な力を育成します。昔も今も、その考え方は変わらないのですが、平成29年版の学習指導要領から新しく、「子ども自身が問題を見いだして表現できたかどうか」が評価の観点となりました。教科書に書いてある問題「~は、〇〇なのだろうか?」を子ども自身から引き出すということです。このことは、先生が授業の導入で子どもに問題を考えさせずに「今日の問題は〇〇です」とか、「教科書の問題を一緒に読んでみましょう」みたいに先生が誘導してはいけない(先生が問題を言ってしまわない)ことを意味します。

私たちが受けていたこれまでの理科の授業では、「子ども自身が問題を見いだして表現できたかどうか」は評価の観点ではなかったことから、問題づくりで、子どもにしっかりと考えさせる先生もいれば、(一人一人が問題を見いだしたかどうかを見取ることなく)一部の子どもの意見を引き出し「学級の問題」として授業を進める先生、子どもに聞くことなく「今日の問題〇〇について授業をしましょう」と進める先生と、様々なレベルで授業の導入がなされていました。

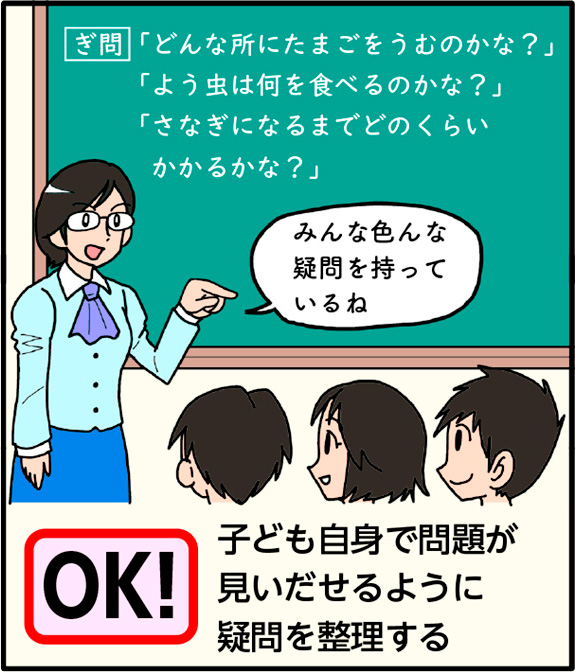

これからは、「子ども自身で問題が見いだせたか」が評価の観点になったことから、先生は子どもが問題を見いだしやすいように授業の導入をする必要があります。

また、これまでは、先生と学級のみんなで「学級の問題」を作りあげてきました。しかしこれからは、子ども一人一人が問題を見いだせたかどうか評価するために、まずは個人でノートに問題を書く手続きが必要になります。最初から学級全体で問題づくりをすると、個人で考えたことなのか、人の意見を聞いてまねたのかわからないからです。

つまり、(導入)→「①個人で問題を書く(評価のため)」→(個人の問題を学級で発表し共有)→「②学級の問題をつくる(学級で進める問題を確認するため)」という、2段階で問題づくりが必要になりますね。

2.「問題づくり」はとても大切

問題づくりはとても大切です。それも、「自分自身で」問題をつくることが大切です。問題解決は、問題の見いだしから解決まで一連の解決過程を子ども自身ができるようにしたいわけです。最後まで自分の力で解決をするには、そこに「意欲」が必要になります。人に言われた問題で解決したいと思いますか? もしかしたら活動的な子どもの姿があったとしても、「先生が言っているから、言われた通りに学習に取り組んでいるだけ」かもしれません。

やはり、自分自身から「どうしてかな?」「調べてみたいな」と思うことこそ、積極的に調べたい気持ちが出ます。そのため、「自分自身で」問題をつくることが大切なのです。授業の導入では、学級の子どもみんながやる気を出せるような授業展開や教材提示、話術が必要になるため、日々研究が必要になります。