【指導のパラダイムシフト#最終回】教師主体の学びと学習者主体の学び──授業のあり方を比較する

学習者主体の授業は、教師主体の授業と比べ、そのあり方が大きく変わってくるはずです。今後求められる授業の形について、あえて明快な対照表に整理して提案する必読の連載、堂々の最終回です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修

北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

前回は、これまでの連載の後半部分についての、まとめの一回目を行いました。

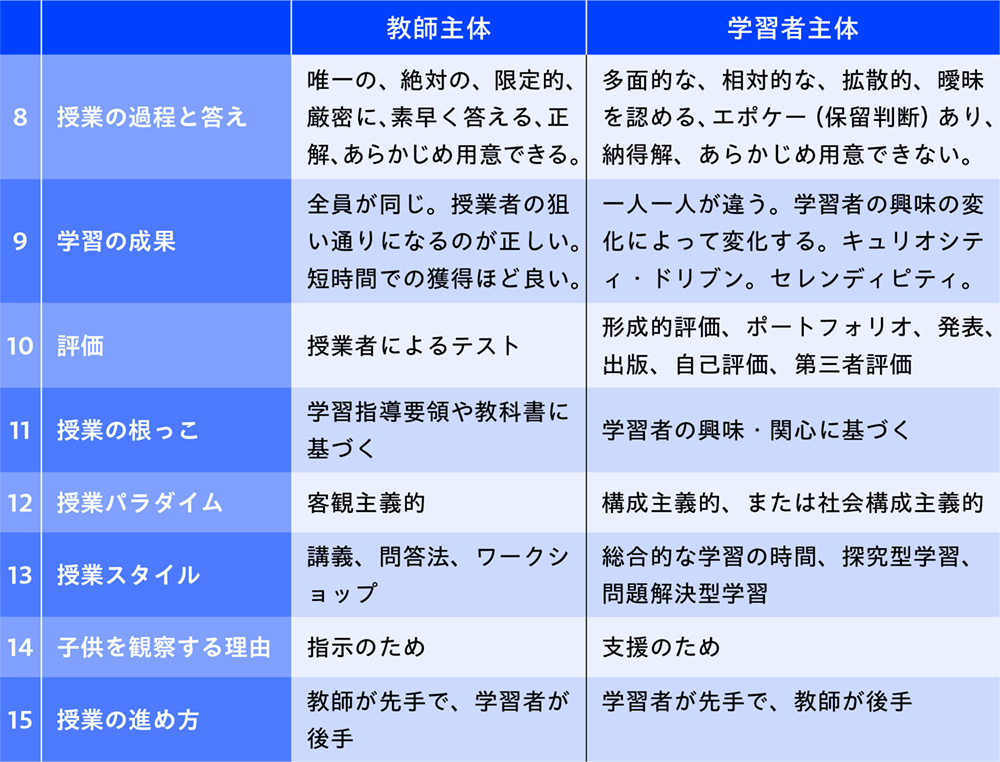

教師主体の授業と学習者主体の授業を比較して解説しました。今回はその後半です。これまでの連載で論じきれていないものに関しても、取り上げてみました。

以下に示す様子が子供たちの学習に見られるとき、それが教師主体の授業なのか、学習者主体の授業になっているのかの判断のヒントになるのではないかと考えています。

いよいよ、連載の最終回です。

ーーーーーーーーーーーーーー

目次

教師主体の授業と学習者主体の授業の比較 2

8.授業の過程と答え

教師主体の授業では、唯一の、絶対の、限定的、厳密に、素早く答えることのできる答え。正解。あらかじめ授業者が用意できる答え。

一方、学習者主体の授業では、多面的な、相対的な、拡散的な、曖昧を認める、エポケー(保留判断)ありの答え。納得解。あらかじめ授業者が用意できない答えとなる。

教師主体の授業では、教師の側に正解がある。

その正解を早く正確に学習者に伝達できるとき、優秀な教師と言われる。また、その正解を早く正確に再現できるとき、優秀な学習者と言われる。あらかじめ用意された答えは、正解と言われ、基本的に一つである。

一方、学習者主体の授業では、教師の側にあらかじめ正解がない。

そのため、学習者一人ひとりが自分に合った学び方で進めることになる。 すぐに着手して答えを手に入れる学習者もいれば、外側から見るとぼーっとしているようにしか見えない学習者もいる。

教師はその学習者を待ち、見守ることになる。あらかじめ用意できない答えは、主体的・対話的に検討され、多くの学習者の支持を得たものが、納得解と言われる解となる。この解は、一つとは限らない。

9.学習の成果

教師主体の授業では、教師のねらいに応じて学習の成果は設定される。

この成果は、授業者の狙い通りになるのがよく、学習者間の差異は認められず、同一となる。

また、授業者が授業開始時に設定した成果と同一になる授業がよい授業となる。

一方、学習者主体の授業では、一人ひとり学習の成果が違う。それは、学習者それぞれが持つ好奇心や問いが違うからである。

たとえば、大学のゼミで卒業論文を書くとき、ゼミ生の持つ興味や問題意識によって、卒業論文のテーマがバラバラになるのと同じである。学習者は、学びを進めていく途中で興味を変更することがある。そのため、学習の成果も変わっていくことがある。キュリオシティ・ドリブン(curiosity driven)や、セレンディピティ(serendipity)を尊重する。

10.評価

教師主体では、授業者によるテスト。学習したことをテストの問題に答えることでアウトプットする。テスト問題は、学習した内容の一部であることが多い。授業者が用意し、採点する。

一方、学習者主体では、形成的評価、ポートフォリオ、発表、出版、自己評価、第三者評価などが考えられる。学んだことを、社会に発信することで評価を受けようとするものがある。評価の対象は、学習のプロセスやポートフォリオや出版などで、それらを通じた丸ごとの評価である場合が多い。

11.授業の根っこ

教師主体の授業では、学習指導要領や教科書に基づく。一方、学習者主体の授業では、学習者の興味・関心に基づく。

また、教師主体の授業では、学習内容に関する問題意識は、教師側にある。一方、学習者主体の授業では、学習内容に関する問題意識は、学習者側にある。

もちろん、学習指導要領や教科書に基づいた授業でも学習者の興味・関心に寄り添う授業を行おうとすることはある。

また、学習者の興味・関心に基づく授業であっても、学習指導要領から逸脱するということではない。どちらを根っこにするか、どこからスタートするのか、ということである。

12.13.授業パラダイムと授業スタイル

授業パラダイムは、教師主体では、客観主義的。

一方、学習者主体では、構成主義的、または社会構成主義的。

教師主体の授業スタイルは、講義、問答法、ワークショップなど。

一方、学習者主体の授業では、総合的な学習の時間、探究型学習、問題解決型学習となる。

ワークショップは、学習者主体の学習と誤解されることが多い。ワークショップは、授業をする教師によって学習活動のフレームが決められている。これは教師主体の学習スタイルである。

14.子供を観察する理由

教師主体の授業では、指示のため。一方、学習者主体の授業では、支援のため。

15.授業の進め方

教師主体の授業では、教師が先手で、学習者が後手。一方、学習者主体の授業では、学習者が先手で、教師が後手。

リーダーとして児童・生徒の先頭に立ってやっていかなければならないという教育を受けてきた教師は、先手で動くことが多いように見える。しかし、教師が先に動いてしまっては、児童・生徒たちは主体的に動きようがない。

学習者主体の立場に立つ教師は、学習者が先手で、教師は後手の指導になる。

学習者が動き出さない時には、学習者の学習のためのモチベーションに働きかける。しかし、学習者の学習をやってみせるようなことはしない。それによって教師が力を付けても意味がないとわかっているからである。

教師が先にやるのが良いという考えに凝り固まっている教師から見ると、後手の指導をする教師は仕事をしていないように見える。

後手の指導をする教師からすると、そういう教師はやらなくてもいいことをやって、児童・生徒が学ぶ機会を奪ってしまっているように見える。

学習者主体の授業を運営するためには、教師は、授業の前後の準備と評価により力を注ぎ、授業中は児童・生徒の後ろから、ゆったりとついていくスタイルが大事だと言えよう。

ーーーーーーーーーーーーーー

連載の終わりに

平成29年度版の学習指導要領が動き出してから、令和4年の今年で5年になります。次の学習指導要領は前回のように9年で変わるのか、それとも10年に戻るのか、はたまた8年で動くのか分かりません。

しかし、ここでおおよそ、半分が過ぎたと言えるでしょう。

そんな中で私が抱えていた疑問は三つありました。

- 今でもまだ、平成20年度版どころか、平成10年度版の学習指導要領で指導をしている先生がいるのではないか?

- 平成29年度版の学習指導要領では、学習者主体、主体的な学びと言われているが、現場ではまだまだ教師主体、指示待ちの学びを主とした授業が行われているのではないだろうか?

- 授業で使う指導言は(説明、指示、発問)、学習者主体の授業においても、そのままでいいのであろうか?

というものです。

平成29年度版の学習指導要領は、今までの改訂がバージョンアップだとすると、パラダイムシフトであると私は考えています。平成元年度版の学習指導要領の選択教科の実施から、総合的な学習の時間を経て、学習者主体の学びは、ここにきて前面に出てきたと考えています。

しかし、実際の学校教育現場ではそれはまだ当たり前のようには行われていないと言えるでしょう。GIGAスクールによって、個に応じた学びや探究的な学びが十分に可能になってきたにもかかわらず、です。

今ここで、本気かつ適切に学習者主体の授業へと舵を切らなければ、人工知能を手足として使う人ではなく、人工知能の手足になってしまう人を育ててしまうのではないだろうかという、ある種の危機的な思いを抱いています。

しかし、その舵の切り方や、切った後の姿が見えにくいのも事実だと感じています。

では、どうしたらいいのだろうかと考えながら、この数年間、大学で、学習者主体の授業の実践をしてきました。

そして、この疑問を問いに変えて、自分なりの答えを出しておきたいと一年ぐらい前から考えていました。そんなとき、小学館の「みんなの教育技術」で連載をさせてもらえることになりました。中学校教諭のときの実践と、大学教員の今の実践を合わせながら書いていこうと決めました。

さらに、いま中堅どころの現場教師として八面六臂で活躍している藤原友和先生に、連載のパートナーとなってもらえることもできました。私の提言を小学校現場の実践で受け止めてくれるという、とてもありがたいパートナーです。これは気合が入りました。どんな球を投げても中心で受け止めて、投げ返してくれました。助かりました。

また、編集を担当してくださいました、白石正明さん。的確なフィードバックをありがとうございました。おかげさまで書き切ることができました。

本連載では、前半の第1回から第14回までは、教師主体の授業づくりにおける問題点を取り上げてその解決策を考えてきました。

そして後半の第15回から第28回にかけて、学習者主体の授業づくりはどうしたらいいのかについて考えてきました。

第29回、30回は、本連載のまとめです。これらを通して、上記の三つの疑問から出てきた問いに、一定程度、答えることができたのではないかと考えています。

とくに、指導言だけではなく、評価言も大事だという提案(第17回)。指導言には、教師主体の授業のための指導言とは別に、学習者主体の授業のための指導言があるのではないかという提案(第28回)。

また、教師主体と学習者主体の授業では、どのような様子が観察されるのかを対照表にまとめた提案(第29回、第30回)。

この三つの提案は、これからみなさんからの多くの批判をいただきながら、発展させていけるものになっているのではないかと考えております。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

みなさんの実践の一助になれば幸いです。

子供たちによろしくどうぞ。

そろそろ小鮎が遡上を始めた琵琶湖湖畔にて

2022.4.29 池田 修