ギフテッドと発達障害を見分けるポイント【ギフテッドシンポジウム in 鹿児島 #2】

前回、「ギフテッドの生きづらさを、社会としてどう解消していくかを考えることが大切」というお話しがありました。生きづらさを抱え、不登校になってしまう子もいます。その生きづらさについて、発達障害との関連性などを含めながら北海道教育大学旭川校教授の片桐正敏先生が講演しました。

取材・執筆/楢戸ひかる

目次

「IQが高いから困らない」は、本当?

片桐先生は、ギフテッドのことを、「高い知能を持ち、さまざまな潜在可能性を秘めた、配慮や支援が必要な子ども」と、定義しています。

「なぜ、そう定義したのか?」というと、「配慮や支援が必要」ということに、より注目してほしいからです。

ギフテッドを語る時、最初に注目されがちな「才能」は、定義が難しいものです。なぜなら、才能は誰かに認めてもらわない限り、「才能あり」とは言われません。けれども、才能は顕在化(表立って見える)しないだけで、どの子も潜在的可能性を秘めています。

定義が難しい「才能」よりも、より注目すべきは、「配慮や支援が必要」という部分ではないか? と、片桐先生は考えています。

日本では、『IQが高いのなら困らない』という認識が根強く、『ギフテッドが困っている』ということは、あまり知られていません。彼らが困っている内容を具体的に周知していくことは、とても大切だと思います

ギフテッドが困っている内容

- 高い知能を持つ人は全国調査のデータに比べ、気分障害や不安障害のリスクが高い。

- ギフテッドの子どもは、気分や注意の調節不全リスクが高く、行動障害につながりやすい

(片桐先生発表資料より筆者抜粋)

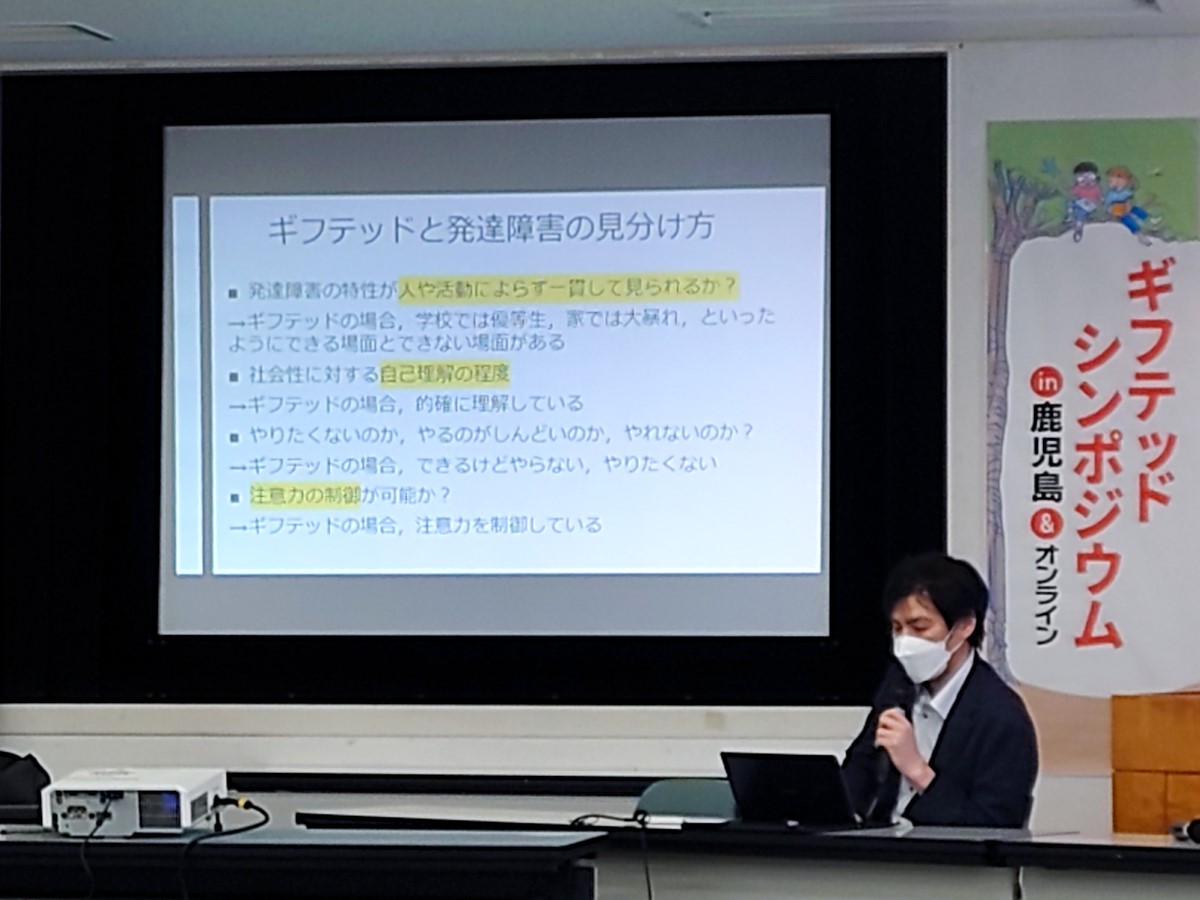

ギフテッドと発達障害、なにが違う?

「IQが高いのなら困らない」と同じくらいよく言われることとして、「ギフテッドって、結局、発達障害じゃないの?」ということがあります。

今回の講演では、ギフテッドと発達障害のどこが紛らわしいのか? について、大きく3つに分けて、その違いを整理しました。

1 過度激動と発達障害の類似性

ギフテッドの特性のひとつに、過度激動があります。過度激動とは、文字通り、過度な感情や行動を示す状態です。

多くの人が自然に受け入れることができる物事に過剰に反応してしまうなど、過度激動があると集団生活の中で苦しいことがあります。(過度激動については、この後に佐賀大学の日高茂暢先生に詳しく解説頂きます)

たとえば、自閉症スペクトラム障害の「こだわり」は、知性過度激動の「知的好奇心が強く、言語発達も早熟。時として、周囲と話が合わずに困る」という状態と、一見すれば似たように見えることも多いでしょう。

ギフテッドを理解するにあたり、自閉症スペクトラム障害がもつ、「こだわりや感覚過敏・感覚探求」、ADHDが持つ「多動・衝動性・不注意」といった発達障害の特性とギフテッドの特性の一つである過度激動は似た様相を示すことがあることは知っておきたい事柄です。

2 メカニズムの違い

「ギフテッドの興味への没頭」は、「ASDやADHDに見られる過集中」と似ているが、「別のもの」として捉えた方が実態を理解しやすいのではないか? とも思います。

感情の制御についても、ADHDの場合は「実行機能不全」ですが、ギフテッドは「感情の閾値(※)」の問題の可能性が考えられ、それぞれ分けて考えた方が、理解がしやすいと、考えています。

※ 感覚や反応や興奮を起こさせるのに必要な、最小の強度や刺激などの(物理)量。ギフテッドの場合、小さな刺激でも大きな感覚の反応や興奮が起きることも多い。

3 制御は可能だが、無理をしている分ストレスとなる

日常の場面で困ることが多い「発達障害の課題」についても、分けて考えた方が良さそうです。

たとえば、ASDの場合は、こだわりを持つとなかなか切り替えが難しいことが多いのですが、ギフテッドの場合は、ある程度の切り替えが可能です。

ADHDに多い多動・衝動性についても、ギフテッドの場合は、場面に応じて制御ができることが多いようです。

ここで肝心なのは、「制御が可能」という部分ではありません。ギフテッドの場合は、制御は可能だが、無理をしているのでストレスとして溜まっていく可能性があるという部分を、きちんと理解しておく必要があります。