理科は将来役に立たない教科なのか?【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#2

皆さんなら、理科は、どのように将来役に立っているのか? と聞かれると、どのように答えますか? AIが問題を解決し、疑問はネットでたちどころに答えが分かる時代です。それでも「理科の知識は役に立つ」と答えますか? 今回は、「理科は、将来役に立たない教科なのか?」について考えてみましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「科学的に問題解決する方法を身につける」ことこそ、将来役に立つ

社会に出た際に求められる力はいろいろありますが、これからのコンピュータが人の代わりに働く時代であっても、私は

①何か問題があった際に解決できる「問題解決をする力」

②新しいものを創り出す「創造力」

③よりよく生きるための「人間関係をつくる力」

が必要と考えています。これらは、人それぞれが感じる「価値」にかかわる力と言えるでしょう。

なかでも、「問題解決をする力」は人の営みがある以上、社会の様々な場面で求められています。それは、人間関係のトラブルに対する問題解決や、ものが動かない、うまくいかない事などに対する原因を探るような問題解決、よくわからないことを調べていく探究的な問題解決などがあります。理科では、どちらかと言えば後者の2つの問題解決が意味としては近く、自然を対象にして自分自身で科学的に問題の原因を探ったり、探究したりします。

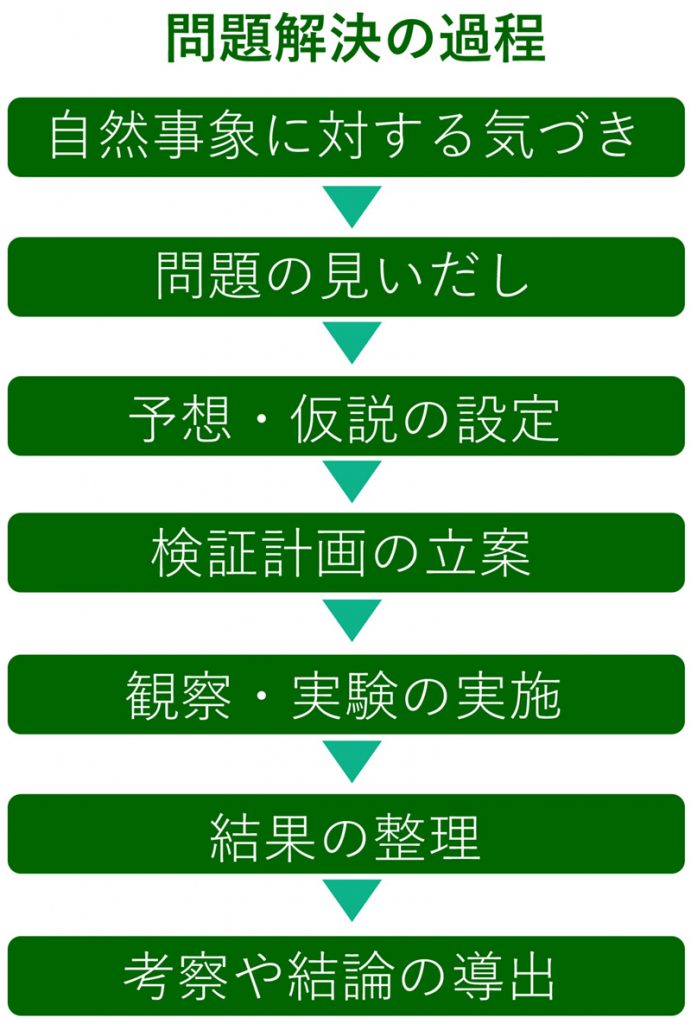

さて、このような「問題を解決する力」をつけるには、解決のための正しい手続きを知り、自分自身の力で解決できる方法を身につけておく必要があります。そして理科では、図1の「問題解決の過程」を通して「問題解決の方法を身につける」ことを大切にしています。さらに言うと#1でも述べたように、理科では「科学的に」という視点が必要ですから、適当に解決するのではなく、誰もが納得し、よりよく解決するといった質の高いところまで求められます。

「えっ! 理科は実験などの経験をさせて、自然事象に対する知識が身につけば十分なのでは?」と思っていませんか? もちろん、「学習内容(知識)を教える」ことも大切です。しかし、知識の定着だけに重点をおくのではなく、「問題解決の方法を身につける」ということも非常に大切なのです。

「理科は、将来役に立つ教科か?」という様々なアンケートを見ると、役に立つと思っている人は少ない教科です。理科はあまり役に立たないと思われているようです。確かに、学習内容という観点から見ると教科書に載っている内容が日常的ではなかったり、基礎的な事象が学習内容になったりすることから、一見、将来役に立つ教科に感じないかもしれませんね。

しかし、学習内容は異なれど、それぞれを「問題を解決する力をつける」という共通の観点で見れば、社会に役立つ非常に重要な教科として位置づけられるわけです。小学校では、子どもの主体性を重視して、子どもが自分自身で自然に直接関わり、解決する教科は理科以外なかなかありません。単に知識を教える教科ではない、とても大切な教科に感じませんか?

それでは、理科が「将来に役立つこと」を少し整理しておきましょう。