ギフテッドが直面する課題 ~保護者団体代表が息子の育ちを振り返る

前回の「ギフテッドの子どもたちに対して、大人は何ができるのだろう?」という小泉先生の問いのバトンを受け取ったのは、 ギフテッド・2Eの子を育てる保護者の会 である 一般社団法人「ギフテッド応援隊」の代表理事の冨吉恵子さんです。

「ギフテッドな息子の育ちを振り返って」と題し、不登校などギフテッドが直面する課題について講演されました。

取材・執筆/楢戸ひかる

目次

ギフテッド応援隊は、全国規模の親の会

一般社団法人ギフテッド応援隊は、「ギフテッドや2Eの子を育てる親たちと思いを共有したい」という思いで、2017年に保護者のための団体として立ち上げました。

昨年は、ギフテッドがテレビや新聞で頻繁にとりあげられたり、『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』(片桐正敏・編著/小学館刊)の出版もあり、1年で倍ほどの会員数になりました。

ギフテッドの認知が広がり、情報を必要としている人に、情報が届き始めているのでは? と感じています。

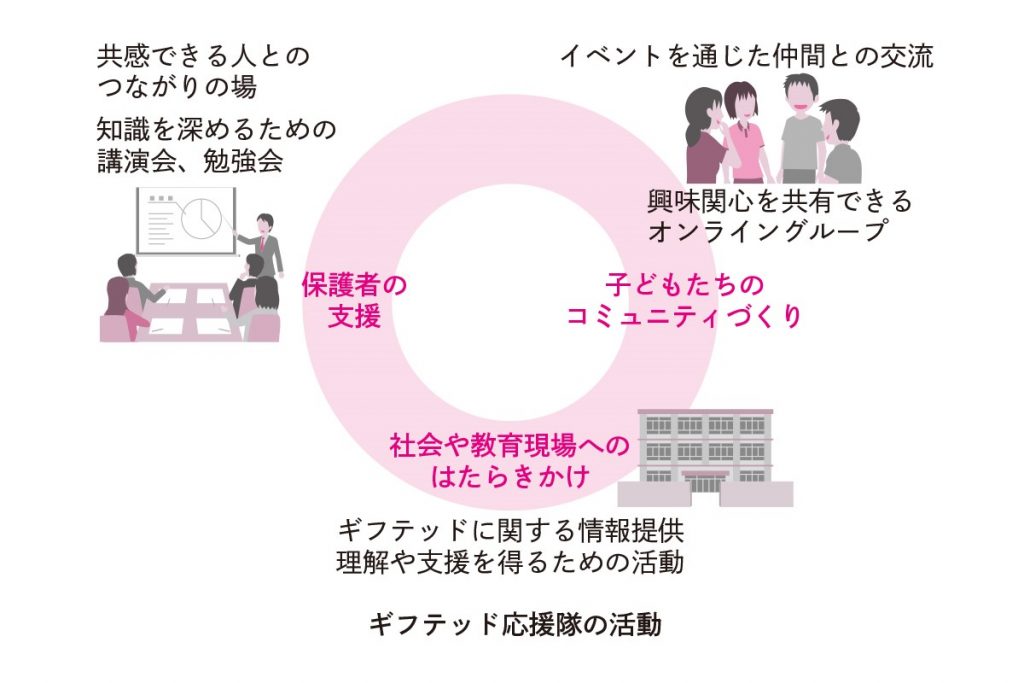

活動内容は、「保護者の支援」「子どもたちのコミュニティづくり」「社会や教育現場へのはたらきかけ」の3本柱です。

(『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』(片桐正敏・編著/小学館刊)より抜粋)

活動のきっかけとなった息子の育ちを振り返りながら、学校生活でギフテッドが直面する課題について考えます。

幼少期~小学校時代

幼少期

新しいおむつを触っていたので… 「おむつ換えようか?」と話しかけると、そのおむつを持ってハイハイしてきました。

早くから言葉に反応し、長時間持続する集中力がありました。

小学校1年生の頃

落語にハマり小噺を10演目ほど覚えて、親戚の前で高座を披露していました。

興味関心の対象が独特で、周りの子と感覚が合わないことも多々ありました。

遊ぶ約束をしていた相手が、 他の友だちにばったり出会ってそれっきり…。本人は「嫌われた!」 「友だちだと思われていないんだ!」と大泣きをしました。

喜怒哀楽がとても激しく、結果的に深く傷ついてしまうことも多かったです。

小学校6年生の頃

小児科の医師より中学受験を勧められ、準備を始めました。本人は「中学受験をする子は、先生に従順な子ばかりのように感じる。そういう子が集まっている学校は、僕には合わない」といったことを感じていました。そして、ストレスから起立性調節障害になってしまいます。

合わない環境の中で苦しんだ結果、二次障害を起こしてしまうギフテッドの子どもは珍しくありません。

二次障害とは、 文字通り、 一次障害によって引き起こされる二次的な障害の総称です。不安、抑うつ、チック、起立性調節障害、場面緘黙…など、子供が不安定になってしまう状態を包括的に捉えている言葉とイメージしていただければと思います。

では、ギフテッドにとっての一次障害とは、何なのでしょうか? それを語る前の前提として「障害」について、少し整理をさせて下さい。

WHO(世界保健機関)は、2001年5月から、障害を「医学モデル」ではなく、「社会モデル」で捉えています。

「医学モデル」とは、障害をその人自身の個人的なものととらえ、医療によって改善させたり、機能を維持したりといった、いわば、従来の障害の捉え方です。

これに対し、「社会モデル」は、障害を、個人的なものではなく、その人と社会のあり方との関係の中に位置づけています。

たとえば、言葉や習慣の違う外国で生活をすることを余儀なくされた人が、外国での生活に慣れることができず、鬱症状になってしまったとします。この場合、「言葉や習慣の違う外国で生活をする」という社会的障壁が一次障害で、鬱症状が二次障害という理解です。

人は、環境に非常に左右され、時には深刻な二次障害を引き起こす、ということはギフテッドの不適応を語る上で、是非、押さえておきたい点です。

ここで、「通常学級で一斉指導を受けることが、そんなに大変なことなのか?」と、感じる方もいるかもしれません。

けれども、明治維新以来の改革といわれた新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現が、掲げられています。子供の学びは、多様です。そろそろ「学びの多様性(Learning Diversity)」についても議論を始めるべき時期なのではないでしょうか?