【指導のパラダイムシフト#24】「学習観のチグハグ問題」の解決に向けて〜主体的・対話的で深い学びから考える②

前回から「主体的・対話的で深い学び」を改めて捉え直している本連載。今回は、「主体的」・「対話的」・「深い学び」という三つの言葉を、あえて再定義していきます。その過程で「学習者主体の授業」をつくる上で非常に重要な要素が浮き彫りになってきました。来年度の授業開きに向け、必読です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修

北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

「主体的」「対話的」を再定義する

教師がteachしているとき、学習者がstudyをする。学習者がlearnしているとき、教師がcoachする。これが理想的な関係だと考えます。前者が教師主体の授業観で、後者が学習者主体の授業観でした。

この関係が崩れ、教師がteachしているとき、学習者がcoachを求める。学習者がlearnしているとき、教師がteachする。これを「チグハグ問題」として捉え、これがなぜ発生するのかを考えています。その糸口として、「主体的・対話的で深い学び」をもう一度考え直しています。

今回は、この「主体的」「対話的」「深い学び」のそれぞれの言葉をもう少し見ていくことにします。

主体的とはNOと言えること

一つの結論として私が考えているのは、これです。

前回、私はこの主体的という言葉を「自分の頭で考えて、正しいことをしようとする自分であること」と定義しました。そうだとすると、自分の考えと違うものに対しては、NOという態度を取ることが主体的となります。

それは教師の指示に対しても同じです。その教師の指示について

(ん、おかしいのではないか?)

と学習者の児童生徒が思った時、考えた時、その学習者は教師の指示に対してNOという態度を取ることが主体的に学んでいるということになります。これはある種の「戦い」になるかもしれません。

しかし、もし、主体的な学びを進めるのであれば、学習者も授業者も、このことを受け入れることが前提になるのではないでしょうか。

放っておけるか

私の卒業した高校は、私を放っておいてくれました。中学から高校に行った時感じたのは、この自由でした。教師があれこれ口を出さない。そして、こちらから行くと答えてくれる。これがとても心地よかったです。

高校一年生の時、校則が学年によって運用の仕方が違うことに不満を持った私は、菅野校長先生に手紙を書きました。校長先生は、私個人を呼んで、5時間目と6時間目をかけて、丁寧に説明してくれました。私は生意気にも「ありがとうございます。理解はしましたが、納得はしません」と答えていました(^^)。

高校三年生の時、初夏のその日はあまりにも晴れていて、とても教室にいる気はしませんでした。そのことを担任の関野先生に伝えたところ

「それはその通りだ。で、池田くんはどうしたいの?」

と聞かれました。私は、

「海が見たいと思います」

と答えました。

「そりゃあ、気持ちがいいだろうなあ」

「行ってきたいのですが」

「授業は、3分の1まで休めるからいいんじゃないのかな。気をつけてね」

と言って送り出してくれました。小林くんと一緒に小田急線に乗って湘南の海まで行って、1日ぼーっとしていました。今でもはっきりとその日のことを覚えています。

さらに数学の林先生は、私立文系の私なのに数Ⅲを受講していた私に、随分経ってから声をかけてきてくれました。私はこの授業のほとんどは、中庭の木の下にあるベンチで寝転がって本を読んでいました。というのは、この授業は選択だったので、今日は授業を受ける気分かそうでないかで授業を受ける選択ができるものと勝手に理解して、その日の気分で授業を受けたり受けなかったりしていました。私が寝転がっているところは、授業をしている先生から丸見えなのに。

で、随分経ってから

「池田、卒業したい?」

「え、したいですけど、何か?」

「あと2回欠席で単位出ないからね」

「え、選択じゃないんですか?」

「選択だけど?」

と間抜けな会話をしていました。

そのぐらい放っておいてもらえました。

心地よかった。

大学でも………。もういいでしょ(^^)。

ただ、このように放っておかれないと、主体的には動くことはできないはずなのです。

児童生徒を、適切に「放っておく」ことができる教育環境か。

これが大事だと思います。

「主体的」を再定義する

こう考えてくると、連載の23回目で、主体的とは「自分の頭で考えて、正しいことをしようとする自分であること」と定義しましたが、もう一つ条件が必要なことがわかります。それは、なんでしょうか?

考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中

私は次のように加筆します。

「自分の頭で考えて、正しいことをしようとする自分であること。その結果の責任は自分で持つこと」

です。

もちろん、相手は児童生徒です。まだまだ成長の途中です。ですから、間違いも失敗もたくさんするでしょう。しかし、基本的にはその児童生徒に責任を取らせる。そこから立ち上がる様子を見守ったり、支援したりする。このスタンスが、「主体的」な児童生徒を育てる時には、必要になると考えています。

主体的という言葉には、なんとなく甘美なものが漂います。しかしそれは、リスクを引き受けることを前提とした厳しいものだということを、学習者も教師も理解する必要があると考えています。

じつは、主体的に生きるとあちこちからよく叩かれます。凹みます。しかし、叩かれて叩かれて、それでも

(自分はそんなに間違っていないよなあ)

と立ち上がって、でもまた叩かれて…を続けていく思春期を過ごすのは、ものすごく危険で、辛いことです。根拠も経験も少ない中、

(いや、これでいいはずだけどなあ。というか、あの考えにはついていけない)

と大人の考え、友人の意見にNOを示して、自分の道を自分で選んでいくことは、ある意味人格破壊に繋がるかもしれない危険な道を歩いていることもあると思うのです。

ただ、でも、思春期にこれをしないと、人生そのものを主体的に生きていくことは難しいと思われます。

その危ない道を、危ないからと言って舗装道路にすると、全く意味がなくなる。教師は、それは辛い道であることを伝え、児童生徒がその道をいくことをハラハラしながら見続ける。その道を選んだことを認める。転んだら絆創膏ぐらいは貼ってあげる。この繰り返しが主体的な学びには必要になると考えています。

「対話的」は、思考コードのCゾーンでの対話になっているかどうか

そもそも対話と会話はどう違うのでしょうか? 株式会社コルクの代表で編集者の佐渡島庸平さんは、『観察力の鍛え方―― 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』(SB新書)の中で、

「対話とは、感動と問いをベースにする会話」

と述べています。

それを踏まえた上で以下の指示を考えてみましょう。

「ロシアのウクライナ侵攻に対して、国連総会は2022年3月2日に緊急特別会合を開き、ロシア軍撤退を求める国連決議を行いました。国連加盟国193か国のうち、141か国が賛成をしました。さて、反対の国や棄権の国はどこでしょうか。対話しましょう」

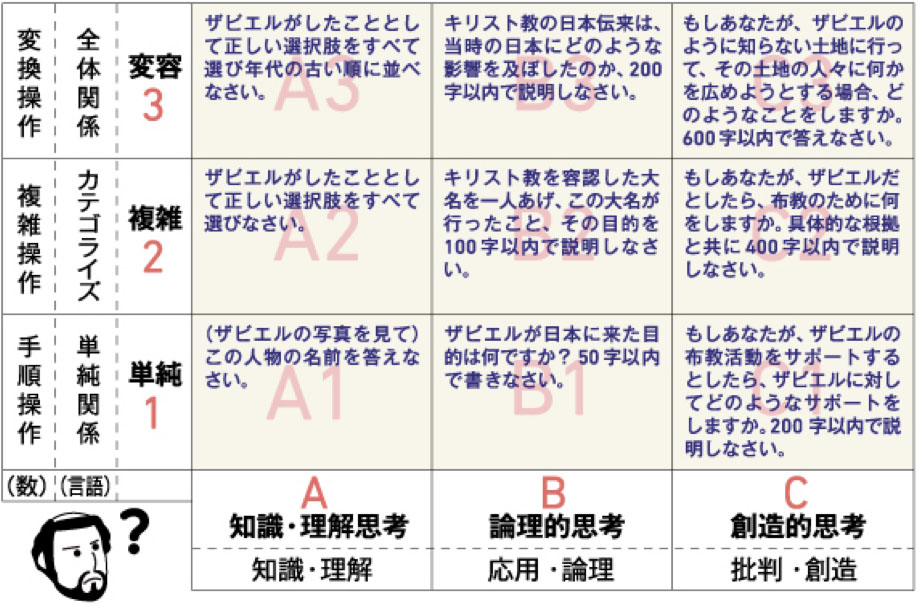

もし、こんな指示があったとしたら、これは対話的とは違ったものとなります。これは、対話になるのでしょうか。この指示では感動と問いをベースに行うことは難しく、会話レベルでも意味はありません。なぜならば、調べればすぐに出てくるからです*1。調べて出てくるものを対話のテーマにしても意味はありません。これは思考コード(下表参照)のAゾーンに該当します。

さらに、

「棄権した国は35か国ありますが、それはなぜなのでしょうか。理由を答えなさい」

という問いは、Bゾーンの問いになります。これも仮説を立てながら調べれば、出てくると思います。中には、国連の分担金を払っていないから投票権がなかったというニュースを発見することもあるでしょう*2。白熱した議論になることもあるでしょう。しかし、これも対話的ではないのです。

この対話的を行う対話は、思考コードのCゾーンの問いである必要があります。つまり、「あらかじめ一つの答えが用意できない問い」です。

さて、それはどんな問いとして、設定できるでしょうか? 考えてみてください。

考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中

私なら、一つの例としてこのように示します。

「国連の決議に棄権した35の国を投票に向かわせ、平和的な国際社会を築くために、あなたやあなた達ができることはなんですか。対話をして、提案をしましょう」

感動と問いを持って会話をすることが可能な発問と指示になっているのではないでしょうか?

GIGAスクール時代において、調べれば出てくる単純な数字、事実について話合いをさせてもほとんど意味はありません。確定しているものは、調べればすぐに出てくるのですから。それは根拠となって対話を支えるものにはなります。しかし、対話そのものにはなりません。

問題は、その先にあります。

調べても出てこない。考えて仮説を出す。そのために行うのが対話であり、その様子が対話的なのです。実行可能で問題解決のできる提案を、学習者に委ねてさせる。提案に責任を持たせる。だから、「主体的、対話的」ではなく「主体的・対話的」なのです。相互に関連しています。

このような形で「主体的・対話的」に行われる「深い学び」とはどのようなものでしょうか?「チグハグ問題」は、どのように考えて解決すればいいのでしょうか?

次回に続きます。

*1 HUFFPOST 「ロシア軍撤退を求める国連決議。加盟193カ国の投票の内訳は?【ウクライナ侵攻】」2022年03月03日10時32分 JST|更新 2022年03月03日 JST

*2 NHK NEWS WEB「イランやベネズエラなど8か国 分担金滞納で国連総会投票権失う」2022年1月13日 11時01分