4年生担任に決まったらこれだけは押さえておきたい指導のポイント【学習編】

4年生の学級担任に決まりました。どんなところに気を付けながら、子供たちを指導すべきでしょうか。4年生の発達段階を踏まえ、学級開き時に押さえるべき指導のポイントを、ユニバーサルデザインなどにも精通する山田洋一先生がレクチャーします。今回は「学習編」です。

山田洋一(やまだ・よういち)●北海道公立小学校教諭。1969年北海道札幌市生まれ。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。日本学級経営学会理事。著書は『個別最適を実現する!ユニバーサルデザインで変える学級経営ステップアップ術60』『子どもの笑顔を取り戻す!「 むずかしい学級」リカバリーガイド』(共に明治図書)ほか多数。

目次

日常的に抽象的な思考の練習を

4年生の子供たちは抽象的にものを考えられたり、どの意見とどの意見が同じ立場であるのかを、自分で判断できるようになったりします。また、自分の意見に説得力のある理由を付けて話すことができるようにもなります。逆に言うと、それらができないと様々な教科での学習が、浅いものになってしまうとも言えます。

しかし、まだ子供たちの多くが十分に抽象的に考えることが得意なわけではありません。そこで、日常的に、抽象的な思考ができるような練習をさせてあげることが大切です。

①理由を付けることに慣れる

子供が何か意見を言ったり、書いたりするときには、理由を付けることが習慣になるとよいでしょう。

最初は朝の会のひとコマを使って、例えば、「あなたが好きなのは、犬、猫、その他のうちどれ?」と尋ねます。これを、隣の人に話すように指示します。あわせて意見を聞いた人は、「どうして?」と尋ねるように指示をしておきます。次の日も問いを変えて、同じようにします。

つまり、「意見を言う」「相手から理由を尋ねられる」「理由を答える」という活動を毎日繰り返すようにします。これで、意見を言うときは理由を付ける習慣が付きますし、聞いている方も意見を言われたら「理由を尋ねる」ことが習慣となります。

理由を付けて話す習慣もとても大切ですが、子供同士の対話が深まる基礎的な力として、理由を尋ねて明確にするという聞き手指導も大切です。

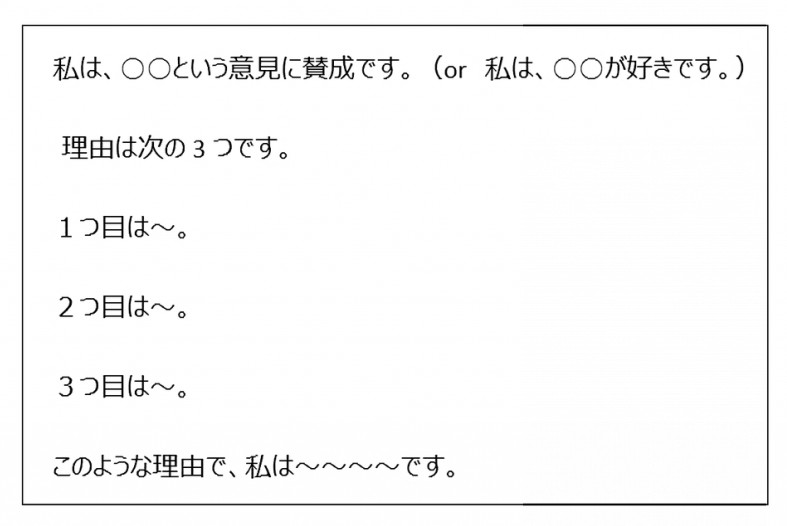

また、意見を書くときには「どんなときにも理由が3つあると、意見に説得力が出てくるよ」と伝えるようにします。そして、次のようなフレームを提供します。

このようなフレームを提供して書き、読み合いをして、感想を交流します。これによって、書くときには理由をたくさん書くと、説得力が増すことを実感できるようになります。また、「はじめ」「なか」「終わり」の3段階構成で書くことにも、子供たちは慣れることになります。

最初のころは、簡単・多作を心がけます。「私は、給食のメニューで○○が好きです」「私は○○ゲームが欲しいと思っています」のようなテーマで、たくさん書くようにしましょう。