知識と学びのタイプを対応づける①【あたらしい学校を創造する #27】

先進的なICT実践と自由進度学習で注目を集めた元・小金井市立前原小学校教諭の蓑手章吾(みのて・しょうご)先生による連載です。公立学校の教員を辞して、理想の小学校を自らの手でつくるべく取り組んでいる蓑手先生に、現在進行形での学校づくりの事例を伝えていただきます。

ヒロック初等部のカリキュラムがようやく形になってきました。今回は、開校を見据えてゼロベースから積み上げてきた、カリキュラムづくりについてのお話です。

目次

「成長」と「学びの柱」

ヒロックの憲法というべき「ヒロック宣言」をつくるときにお世話になった、ヒロックのアドバイザー的な存在でもある学校教育研究家の桐田敬介さんに古今東西のカリキュラム論についてレクチャーしていただきながら、カリキュラムづくりを進めてきました。カリキュラムの全体像については以前お話ししましたが、 たとえば、どんなタイプの学習を行うのか、そもそもコンピテンシーやコンテンツとは何か、など一つひとつ吟味していったんです。

カリキュラムづくりでは、大きく二つのことを決めていきました。一つは「ヒロックでは子供の成長をどう捉えるか」ということ、もう一つは「ヒロックで行う学びの柱は何か」ということです。

子供の成長をどう定義するか?

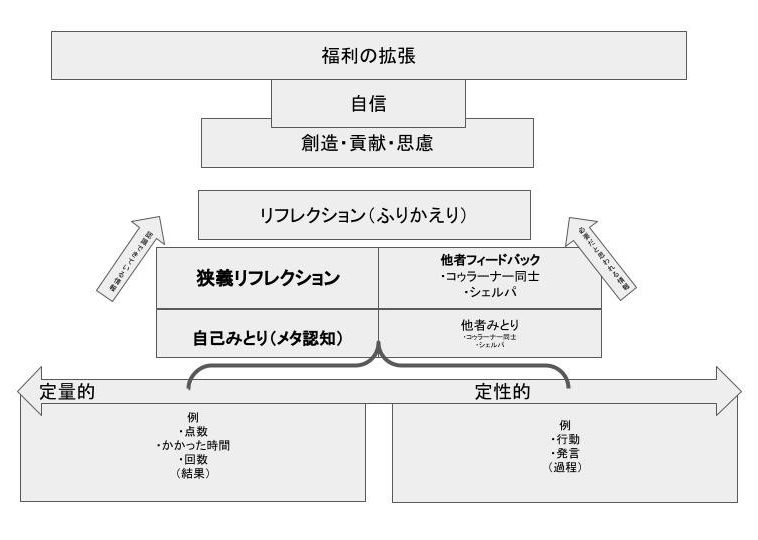

まず、子供の成長をどう捉えるかについては、この図を見ていただきたいと思います。

これは、ヒロックの子供たちが、どのように僕らの掲げる目的、つまり、福利の拡張や自信などを獲得するかというルートを描いたイメージ図です。

子供の学習には、テストの点数などの「定量的なもの」と、子供の行動や発言などの「定性的なもの」があります。子供はそれらを自分自身で認知したり、友達からこう言われたというような他者からの見取りを受けることにより、自分の学習状況を認識します(いわゆるメタ認知です)。

そして自分の学習を内省したり、シェルパ(ヒマラヤ登山のガイドを意味する言葉からとった、ヒロックでの教師の呼び名)から評価やアドバイスをもらうことにより、総合的なリフレクションが行われます。その一連のプロセスを繰り返していくことで、僕らが掲げるような目的を獲得していくという流れを想定しています。