ギフテッドの現場の声を聴こう!〈みん教ギフテッドセミナー〉第3回ダイジェスト

2021年11月~12月にかけて全3回で行われた、みんなの教育技術主催のオンラインセミナー「ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法」。前回ご紹介した第2回では、「発達障害かどうか」よりも、はなから発達障害という見方をしないで、その子に合った配慮や支援のアプローチは何かを考えることが重要だと学びました。では、「その子に合った配慮や支援」とは、何をすれば良いのでしょうか?

引き続き今回は、2021年12月10日に行われた第3回のダイジェストをお届けします。第3回では、ギフテッド本人・保護者・支援者など、普段あまり耳にすることの少ない「現場の声」を聴く回となりました。

※本オンライン研修会の記録映像が以下よりご覧いただけます。

目次

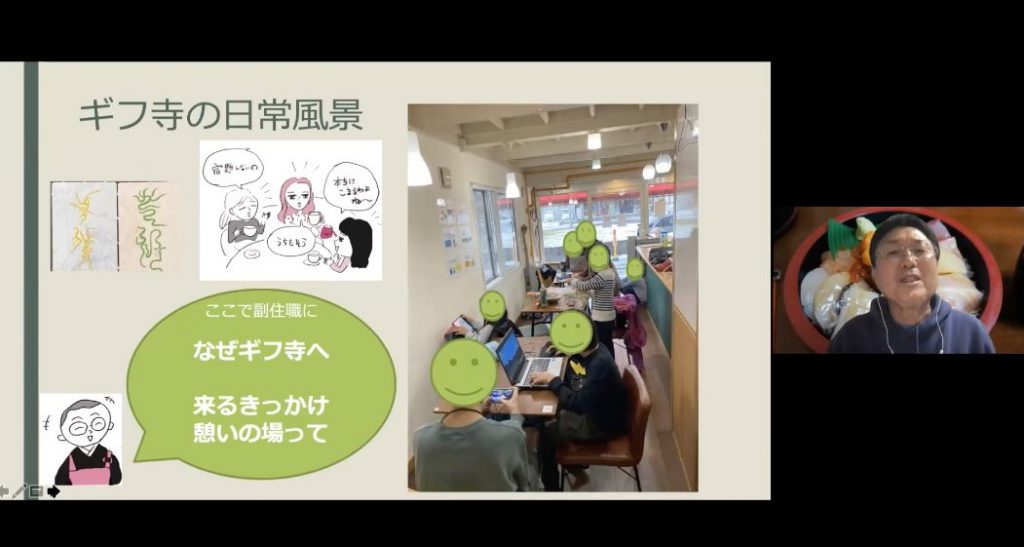

ギフテッドのコミュニティ「ギフ寺」

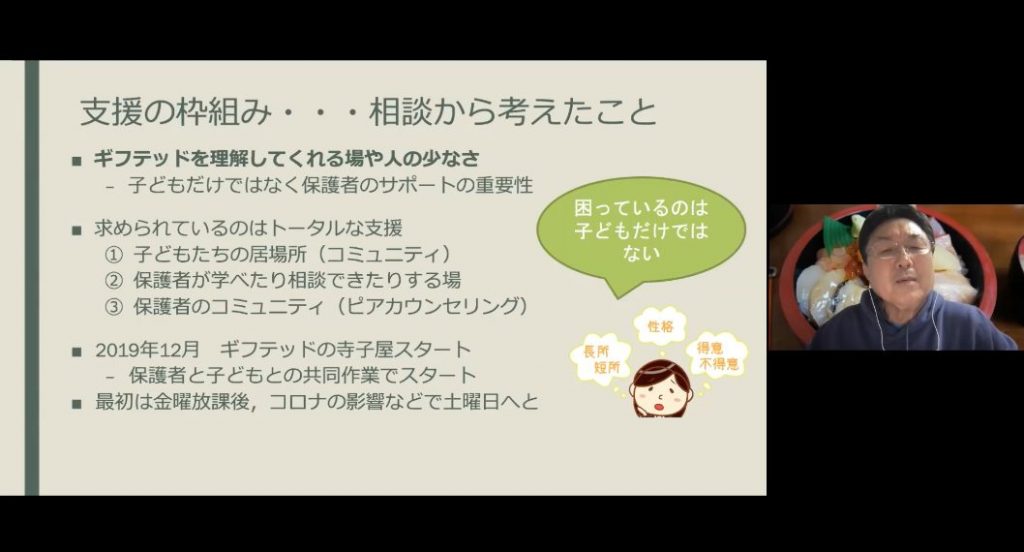

今回の冒頭で、ギフテッド・LD発達援助センターの小泉雅彦先生は、「ギフテッドたちが求めているのは、学校や相談室のような『縦の関係性』ではなく、時には横になったり、必要に応じて縦になったりする『柔軟な関係性』だと思うのです」と言いました。

そんな小泉先生は、ギフテッドの勉強会や相談会を重ねながら、参加している保護者や子供達の関係性が少しずつ育っていることを実感し、そこに「ギフ寺」(=ギフテッドのコミュニティ)をつくる意味を感じました。

このあたりのことは、書籍『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』の第7章「ギフテッドの個性を伸ばすギフ寺の実践」で詳しく書いてあります。

悩める子供たち

続いて小泉先生より、実際にギフ寺に通うギフテッドの子供たちの声を教えてもらいました。

小泉先生によれば、ギフテッドの子供たちは、「教室に入らなくても、別室や保健室でもよいし、校門登校や玄関登校でも出席扱いにするからおいで」と先生に言われても、学校というシステム自体がだめだと考えたり、「学校に行けないのはわかるけれど、進学のことを考えたら少しでも出席してほしい」と親に言われても、なんとか学校に行ってほしいという圧を感じたりしてしまうというのです。