ギフテッドと発達障害の関係は?〈みん教ギフテッドセミナー〉第2回ダイジェスト

2021年11月~12月にかけて全3回で行われた、みんなの教育技術主催のオンラインセミナー「ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法」。前回ご紹介した第1回では、ギフテッドの「特性」ともいえる、強い個性を深掘りしました。そして、いわゆる「ふつう」を基準に組み立てられている日本の公教育の中では、ギフテッドの特性があると、生きづらさを抱えがちで、「ギフテッドは、配慮や支援が必要な子供である」ということを学びました。

引き続き今回は、2021年12月3日に行われた第2回のダイジェストをお届けします。

※本オンライン研修会の記録映像が以下よりご覧いただけます。

目次

「ギフテッド」と「発達障害」は分けて考えよう

セミナー冒頭で、本セミナー座長の北海道教育大学旭川校教授の片桐正敏先生は、「『発達障害の特性』と、『発達障害と診断されること』は、別の話です。きちんと、分けて考えてください」と強調していました。

たとえば多動や整理整頓が苦手、特定の刺激が苦手といった「発達障害の特性」は、誰もが多かれ少なかれ持っています。

片桐先生「一つ二つ、“発達障害の特性”を持っていても、発達障害とは診断されません。診断されるには、複数の診断項目を、基準の数より多く満たしている必要があります。大切なのは、“発達障害かどうか”よりも、“はなから発達障害という見方をしないで、その子に合った配慮や支援のアプローチは何か?を考えること”なんです」

そうは言っても、たとえば「人付き合いがうまくできない」というお子さんもいるかも知れません。ただ本当に人付き合いができないのでしょうか?

片桐先生「ギフテッドの子どもは、特定の場面だけみると人付き合いがうまくいかないように見えることもあります。例えば、なにか好きなものに没頭していて、人と関わりをあえて持たない、ということもあるかもしれません。ギフテッドの子どもは、比較的「向社会的行動」(自分の意志で他者の利益になるような行動を取る)をとる事ができます。これは自閉症スペクトラム障害と大きく異なる点です」

このあたりのことは、書籍『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』の第6章「ギフテッドと発達障害」で詳しく整理しています。

学びのニーズと発達障害

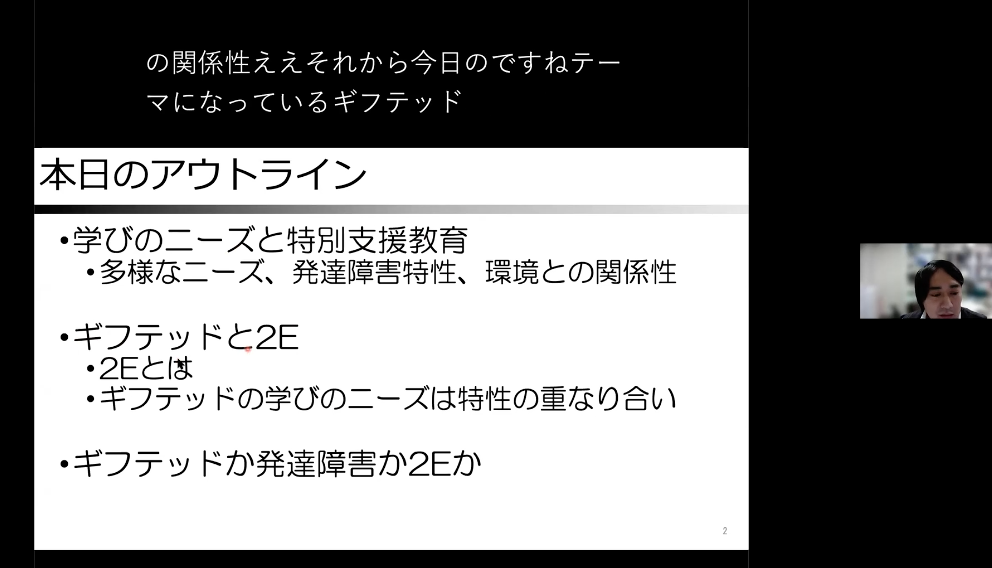

第2回は、前回に引き続き佐賀大学の日高茂暢先生の講義からスタートしました。

日高先生「どこから障害とするか、子どもの成長や環境によって基準が変わります。診断の有無に関わらず、子供が特別な教育ニーズを持つことは変わらないのです」

ギフテッドの支援を考える時、大人が着目すべきは、その子の「特別な教育ニーズ」です。いわば、一斉授業だけでは教育的なサポートが充分でない、「その子が困っていること」に、フォーカスをすることが重要なのです。

併せて、日高先生には、2Eという概念も教えていただきました。2Eとは、Twice-Exceptionalの略で、日本語訳は、「二重に特別な支援を必要とする」です。ギフテッドの中には、発達障害を併存する人も存在し、発達障害に由来する特別な支援や配慮と、ギフテッドに対する特別な支援や配慮と、2つの観点から支援を必要とします。

「2E」という言葉自体、まだ耳慣れない人も多くいらっしゃるのではないでしょうか? 2Eという概念を知るだけでも、大きな一歩です。