カリキュラムの全体像を設計する【あたらしい学校を創造する #13】

先進的なICT実践と自由進度学習で注目を集めた元・小金井市立前原小学校教諭の蓑手章吾(みのて・しょうご)先生による連載です。公立学校の教員を辞して、理想の小学校を自らの手でつくるべく取り組んでいる蓑手先生に、現在進行形での学校づくりの事例を伝えていただきます。今回は、カリキュラムの全体像の設計についてのお話しです。

目次

僕らは何のために教育活動をするのか?

これまで4回にわたって、ヒロック初等部で実践したい学びについてお話してきました。今回は、僕たちが考えているカリキュラムの全体像の設計についてです。

カリキュラムをどうするかという議論の前に、そもそも学習評価をするのか、しないのか、という議論がありました。僕らとしては子供を序列化するような学習評価はつけたくありませんでしたが、設立メンバーの五木田さんや堺谷さんと一から学び合うなかで、やはり学習評価は必要だという結論になりました。ただしそれは子供を序列化するものではなく、あくまでも自分たちの思い描いている理想の教育活動がしっかり効果を出せているかどうか、つまり自分たちに対する、教育の評価を図る指標としてのものです。

そして、「じゃあ僕らはどんな教育活動を展開しようと考えているのか?」というところから、カリキュラムづくりの議論へとつながっていきました。

公立小学校や私立小学校のカリキュラムの全体はどこに示されているかというと、それは結局のところ、学習指導要領ということになります。そして教育活動の目的についても、指導要領の前文には、「教育は、人格の完成を目指し…(後略)」と書かれています。ただ、私はこれまで、職場全体で「教育の目的とは何か?」などと話し合った経験も、在籍する学校の学校目標について議論し合ったこともありませんでした。そもそも、そういう機会がなかったのです。

だから、「ヒロック初等部という学校では何のために教育をするのか」という理想を僕たち運営側のスタッフ同士でじっくり話し合うことができたのは、学校としての目的ややるべきことを明確化する上で、とてもよい機会となりました。

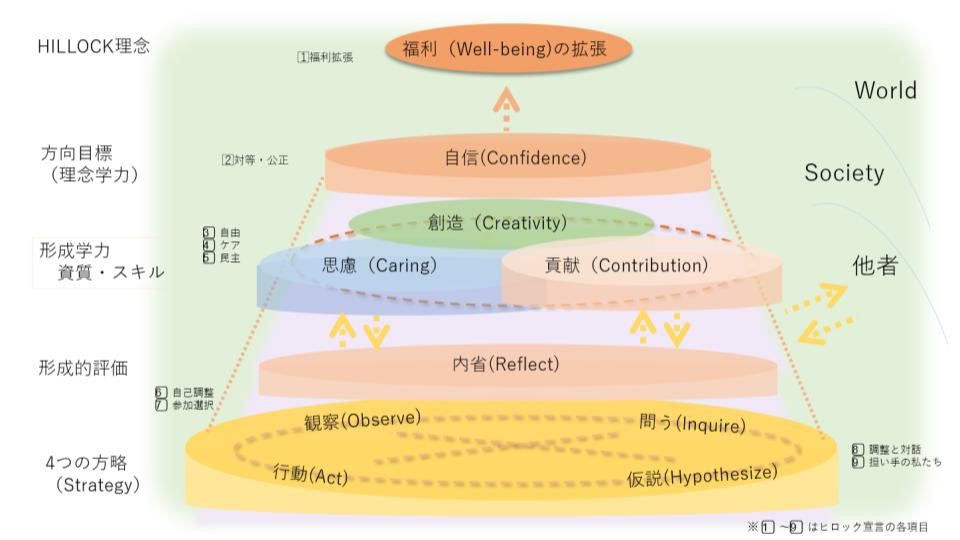

そして、議論を通して見えてきたヒロック初等部のカリキュラムの全体像を、以下のように図にまとめました。

上から順におおまかに見ると、

理念

↓

方向目標

↓

形成学力

↓

形成的評価

↓

方略

というように、まず理念を掲げ、その下にそれを実現する具体策を位置づけるという構成になっています。

理念を実現するために必要なもの

以前、ヒロック憲法の話をしたときに、僕たちは子供たちの福利(Well-being)を拡張することを第一条に置きたいと言いました。それがすなわち「理念」になります。そして、その実現のために必要なものが「自信」(Confidence)だと僕らは考えました。つまり僕たちの教育の「方向目標」としては、子供たちに「自信」が育まれる教育活動を行っていくということになります。

学びというのは、本当は一人ひとりの個性に合ったものであるはずです。前回お話しした「技能の免許制」の中で例として出したように、マッチでランプに火をつけるというようなちょっとしたことであっても、それができるようになることは、その子の学びになります。

「僕はこれができる」

「練習したからできるようになった」

「私しかできないことで、チームの役に立った」

「低学年の子にすごいと言われてうれしくなった」

このような小さなことの積み重ねが、その子の「自信」になります。

そしてそれに対する教育評価は、子供が何かを「できたかどうか」ということよりも、公立小学校や私立小学校にいたときと比べて、ヒロック初等部が子供たちに「より大きな『自信』を積み上げられるしくみをつくれているか」を測る指標として使われることになります。