学ぶ時間と空間の場が準備されていることが大事 【次期学習指導要領「改訂への道」#12】

今回からは、学校教育だけでなく幼児教育の専門家(幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会委員長代理)でもあり、現在、教育課程企画特別部会の主査代理を務めるとともに、教員養成部会の部会長として教員養成の議論にも携わる学習院大学の秋田喜代美教授に、次期学習指導要領の方向性について話を伺っていきます。

初回となる今回は、まず改訂議論をどのように捉えておられるかということに加え、授業時数、時間の問題などについてお話を伺います。

目次

「主体的・対話的で深い学び」のために、カリキュラムをより柔軟な形に

今回の改訂では、学習指導要領ができ上がってから周知・伝達をしていくのではなく、できる限り検討の過程を多くの方に見ていただくために、夏までの教育課程企画特別部会の日程が決められ、ネット傍聴などを通して広く公開を行っています。また、改訂の議論と並行して教員養成部会の審議も進めていくことで、学習指導要領も、その実現に携わる教員の専門性やその養成研修についても一体的に議論を進めているところです。

学習指導要領については、諮問項目は多数示されているものの基本的な理念は、現行学習指導要領を踏襲しながらも、例えば時間のもち方を見直したり、各学校がカリキュラム・マネジメントを積極的に行いやすくしたりすることで、学校・自治体裁量を高め、教育課程全体の改善を図っていくことになるでしょう。

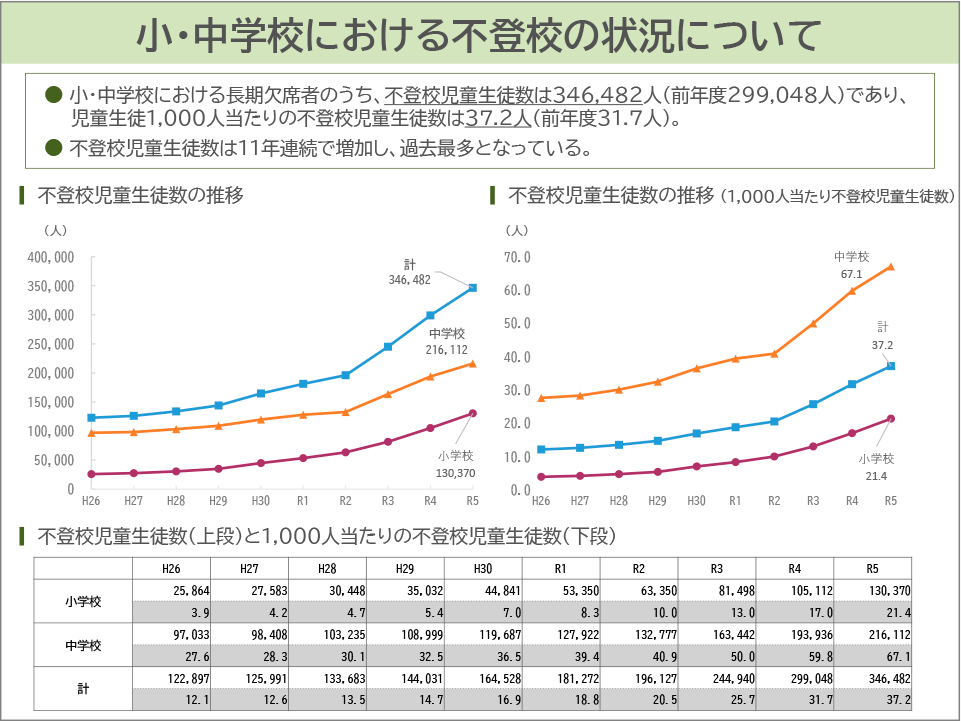

現在、約34万6千人の不登校児童生徒(令和5年度調査)が出ている状況で、多様な子供たちの学びに対応しつつ、かつ深く学べるようにしていくにはどのように対応していくのかという議論がなされていくことにより、今後の対応もよりきめ細かになっていくのではないでしょうか(資料1参照)。

【資料1】

今回の改訂によって、学校側の時間の裁量権が大きくなっていけば、目の前の子供たちの学びの特徴に応じた形で、より柔軟な教育課程を編成できる可能性も高まるでしょう。例えば、第4回の教育課程企画特別部会で議論された、授業時数の特例校制度については、他地域の実践に刺激を受けた学校の申請数が増えてきている状況があります。教育課程の開発でも、「うちもこれならやってみたい」ということを、都度文部科学省の承認を受けなくても、できるようになっていくことが大事かと思います。

もちろん、学校の裁量が高まれば、その分だけ教育委員会や管理職や一人一人の教師が自分ごととして深く理解し引き受けてくださることが必要になります。加えて、積極的な学校とそうでない学校の差が出ないようにすることが必要になります。

私はよく、「時間と環境(場)がセットになることが大事」とお話をしています。単元内自由進度学習でも、時間配分が自由になる、個々の学びのペースが自由になるだけではなく、学ぶ空間の場が多様な形で準備をされていることが必要です。環境を通した教育というのは、日本の幼児教育が大事にしてきたことですが、先生がどのように学習環境をデザインするのか、どう課題を準備するのかということが大事です。それと同時に、時間の使い方は子供一人一人異なるし、学級内の子供の人数によっても異なるでしょう。ですから、全国の多様な地域の異なる実態に応じて環境と時間が準備されることが重要なのです。

それによって、現行学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」という理念に沿って、教育の質を上げることが最終的な目的です。そのために、カリキュラムをより柔軟な形に考えていけないかということが、今回の改訂における議論の重要なポイントだと考えています。