先生の板書、あとから全部ノートに写させていませんか? 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#34

時々、板書を全くせず、口頭で話合いや実験を進めている授業を見ます。最近の一人一台端末の活用が増えるにつれて、個人の端末に情報を提示し、それを各自が見ながら先生が口頭で説明している授業も時々見るようになりました。これらの授業は一見、授業が進んでいるようですが、授業が進むにつれて状況を理解していない、やることがわかっていない子どもが増えているようにも見えます。これは、何が問題なのでしょうか。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.板書の役割

板書の役割として、①記録機能、②学習の進捗を確認する機能、③視覚的に説明、整理する機能などがあります。

①の記録機能は、口頭でどんどん説明したとしても人の記憶には限界があります。指示はせいぜい3つまで、それ以上は覚えられない経験が皆さんもあると思います。たくさんの情報や説明を記録もせず、口頭で説明をされても学習者にとっては、聞いたものがそのまま流れてしまうことが多いのです。教師の立場で「さっき説明したから」は通用しないのです。板書は記憶できないたくさんの情報を記録に残すことで、外部記憶として補助する役割があります。

②の学習の進捗を確認する機能は、授業がどのような経緯を辿って、今、どのあたりをやっているのかわかることを意味しています。時々、話を聞き逃すことがあります。板書をしていれば今何を話しているかはある程度わかります。しかしながら、板書をせずに口頭だけで説明していると何も記録に残っていないため、一度聞き逃すと、そのあとの説明は何のことを話しているのか全く分からないわけです。

③の視覚的に説明、整理する機能は、学級で多様な考えが出た際に板書し、どのような考えが出たのか改めて確認したり、考えを整理したりすることを意味しています。①でも述べたように、口頭では多くの情報を覚えることはできません。大人の私たちでもまずは書いてみて整理していると思います。板書を活用するということは、多くの情報を子どもたちと先生で見ながら考え方を共有するための道具になっているわけです。

2.先生の板書、あとから全部ノートに写させていませんか?

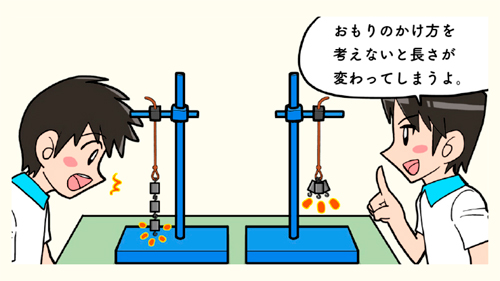

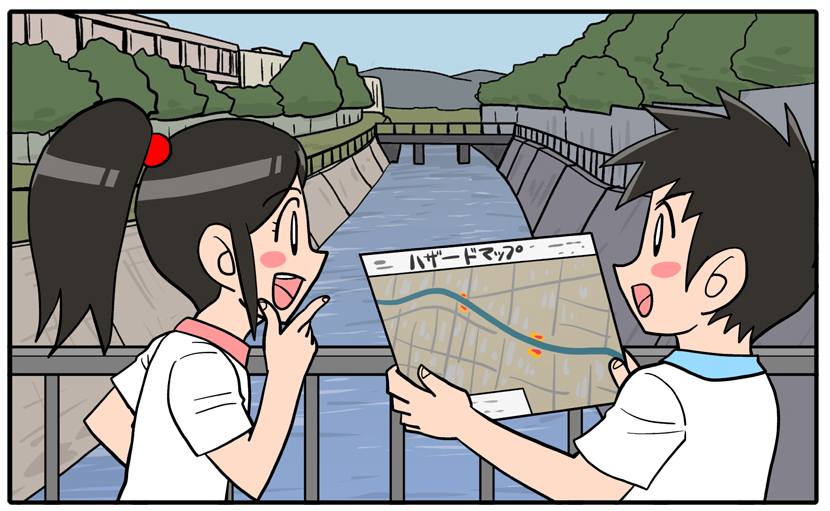

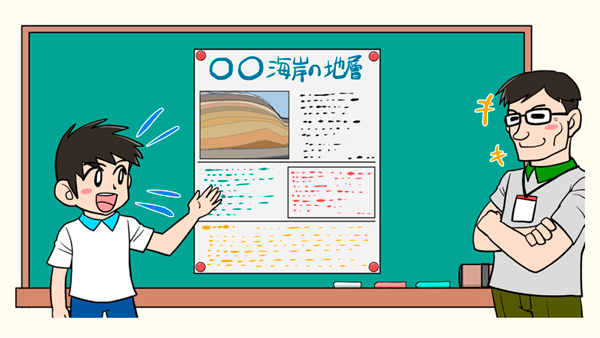

普段の板書は何を書かれていますか?一般的には子どもの気づき、理科では問題解決の過程に沿った問題、予想、実験方法、結果、考察などの記録を書くことになると思います。

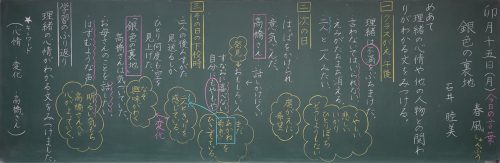

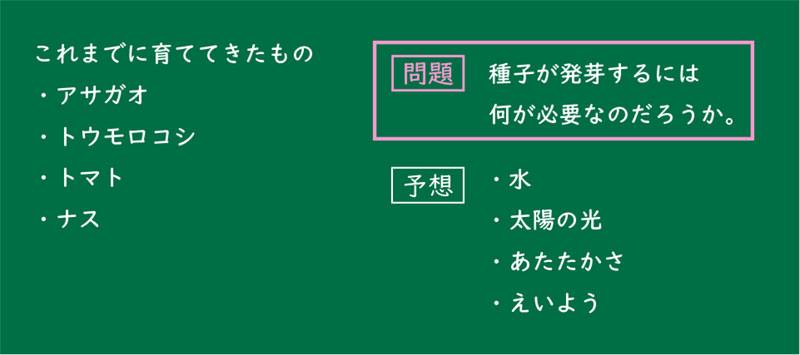

以下の板書を見てください。この授業は5年の「植物の発芽と成長」の授業についての板書例です(説明のために簡略化しています)。左側から右側に板書が進んでいますが、左側は導入場面として子どもたちの気づきを書いています。「問題」以降は子どもたちの考えを聞きながら板書をしていることになります。

この板書ですが、あとから全部ノートに写させていませんよね?

もし、板書をすべてあとから写させているようでしたら、授業のやり方を変えた方がいいかもしれません。ここで述べたいことは、子ども個々が考えてノートを書く時間を確保しているか、子どものノートを書くタイミングと、板書をするタイミングについてです。