小3算数「たし算の筆算」〜十進位取り記数法【動画】

【トモ先生の算数チャンネル】第9回

小学校の算数の授業づくりをお手伝いする『トモ先生の算数チャンネル』。今回は、3年生の「たし算の筆算」編です。教室で使えるツールの紹介と、ツールを使いながら十進位取り記数法の考え方へつなげていく指導法をトモ先生がお伝えします。

このシリーズでは、小学校高学年の算数を専門とする髙橋朋彦先生が、小ネタや道具に頼らずに、基本を大切にした質の高い授業づくりができるアイデアをお届けしていきます。

目次

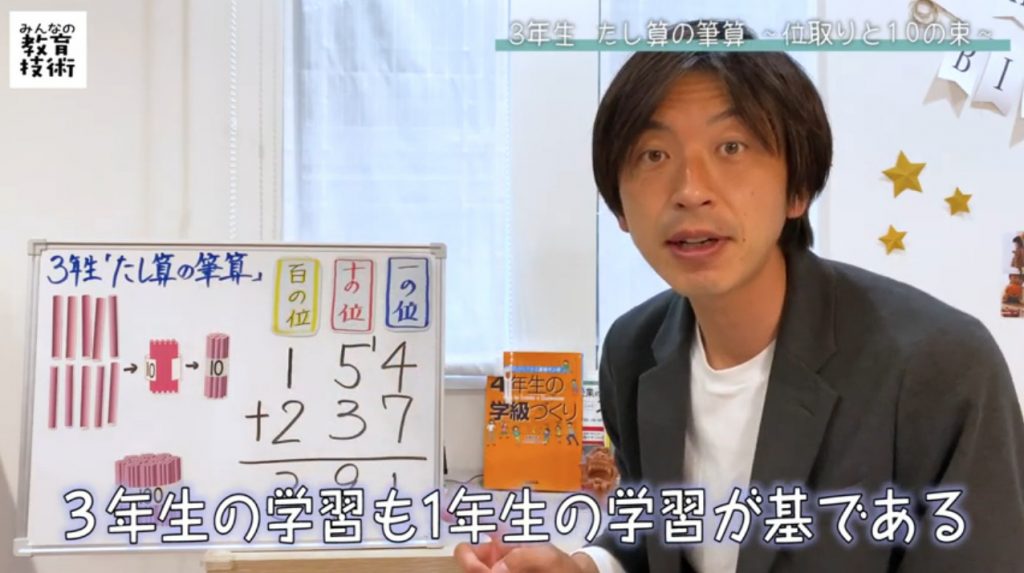

3年生の「たし算」も1年生の学習が基になっている!

今回は、3年生のたし算の筆算についてご紹介します。

3年生のたし算の筆算は学習指導要領にはこのように書かれています。

ア 知識及び技能

(ア)3位数や4位数の加法、減法の計算の仕方

第2学年で指導した2位数及び簡単な3位数の加法及び減法の計算を基にして、3位数や4位数の加法及び減法の計算の仕方を考えることを指導する。

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年7月告示)より

つまり、3年生は2年生の学習を基にするということです。

では、2年生の学習指導要領を見てみましょう。

ア 知識および技能

(ア)2位数の加法とその逆の減法

第2学年では、初めに2位数の加法及びその逆の減法の計算を指導する。その際には、第1学年で指導した1位数と1位数との加法とその逆の減法及び簡単な場合の2位数の加法と減法を基にして、和と差を求めることができる。

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年7月告示)より

つまり、2年生は1年生の学習を基にしているということになります。

では、1年生の学習指導要領にはどんなことが書かれているかというと⋯⋯

(ウ)1位数の加法とその逆の減法の計算

1位数と1位数との加法とその逆の減法については、和が10以下の加法及びその逆の減法と、和が10より大きい数になる加法及びその逆の減法に分けて考える。和が10より大きい数になる加法及びその逆の減法は、「10とあと幾つ」という数の見方を活用して計算する。

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年7月告示)より

つまり、3年生の学習も1年生の学習が基になっているということです!

1. はじめは「数え棒」を使おう

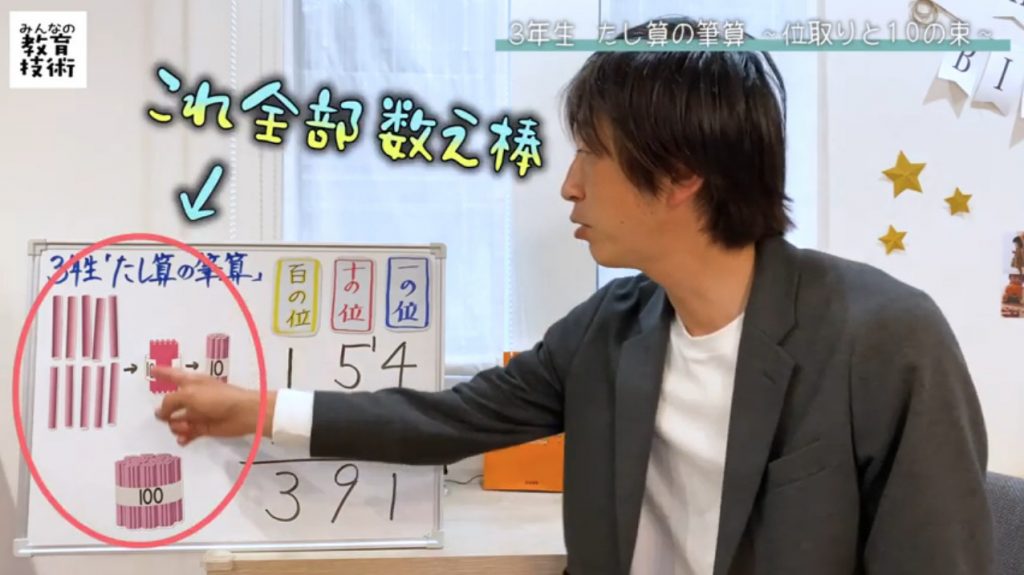

そこで、「数え棒」を使いながら学習を進めることがポイントです。

1年生では「10とあと幾つ」という数の見方をしていたので、「1のバラの数え棒が10本たまると10の束が1つになる」という考えが基本ですね。

そして、3年生では3位数まで進むので、これまでと同じように、

1が10本集まると「10の束」

10の束が10個集まると「100の束」

と考えます。

この考え方が十進位取り記数法の考え方につながっていきます。