小4算数「1億を超える数」:学習指導要領のポイント【動画】

【トモ先生の算数チャンネル】第7回

小学校の算数の授業づくりをお手伝いする『トモ先生の算数チャンネル』。今回は、4年生の「1億を超える数」編です。トモ先生こと髙橋朋彦先生が、学習指導要領に基づいた授業のポイントを解説します。

このシリーズでは、小学校高学年の算数を専門とする髙橋朋彦先生が、小ネタや道具に頼らずに、基本を大切にした質の高い授業づくりができるアイデアをお届けしていきます。

目次

学習指導要領を読んでみよう!

学習指導要領、読んでいますか? ⋯なかなか読む時間を取るのは難しいですよね。そこで、算数チャンネルでは、私が読み込んだ学習指導要領のポイントをみなさんにお伝えしていきます。

4年生の「1億を超える数」の単元では、日本の人口、他の国の人口などが教科書にあり、その数字を読んでいくのですが、学習指導要領解説算数編(H29年6月告示)には以下のように書いてあります。

4 第4学年の内容

〔A 数と計算〕

A(1) 整数の表し方(1) 整数が十進位取り記数法によって表されていることについての理解を深める。

ア 億、兆の単位について知り、十進位取り記数法についてまとめること。(内容の取扱い)

(1) 内容の「A数と計算」の(1)については、大きな数を表す際に、3桁ごとに区切りを用いる場合があることに触れるものとする。

第3学年では、万の単位を含めて、十進位取り記数法について指導している。

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年6月告示)より

第4学年では、億、兆の単位について指導し、十進位取り記数法についての理解を深めるようにする。

十進位取り記数法の復習&新しい単位

私は今まで、数字を4桁ずつに分けて読むことに慣れさせるのが単元のねらいだと思っていましたが、学習指導要領によると、それだけではありませんでした。

大事なのは、十進位取り記数法の仕組みについて教えることです。

「十進位取り記数法」について、ここであらためて確認しておきましょう。

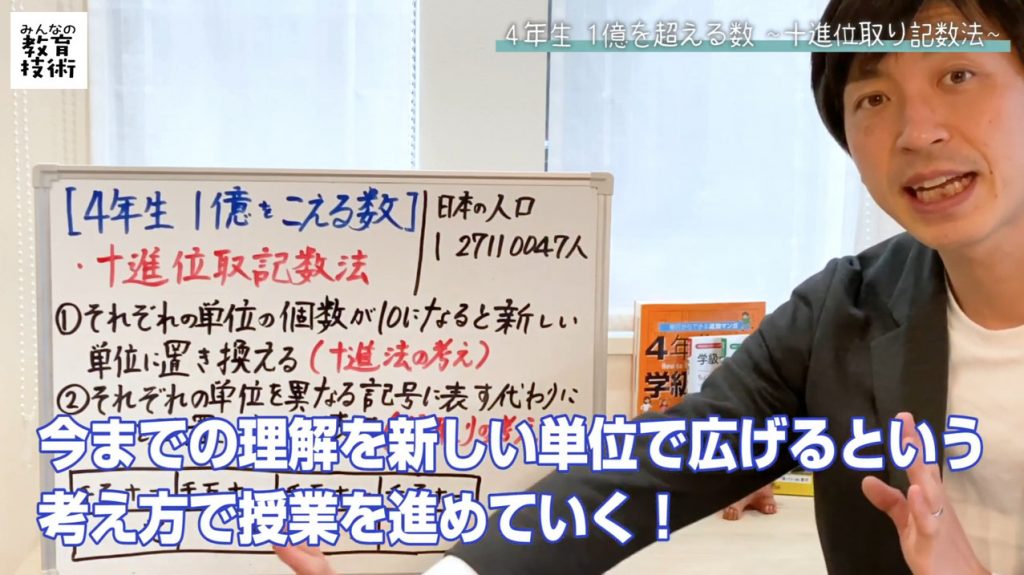

①それぞれの単位の個数が10になると新しい単位に置き換える(十進法の考え)

②それぞれの単位を異なる記号に表す代わりにこれを位置のちがいで表す(位取りの考え)

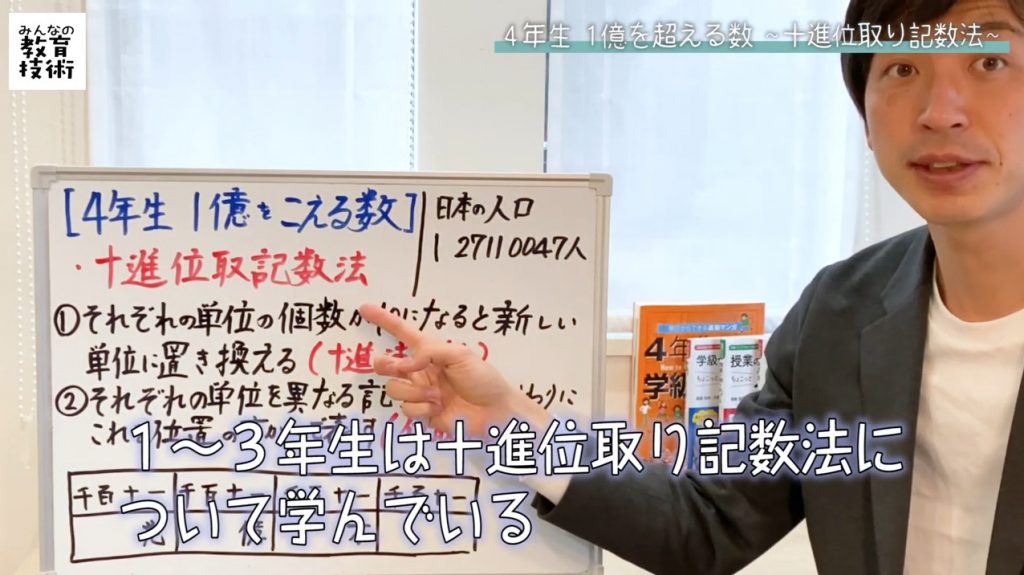

1〜3年生まででも、十進位取り記数法について学んできています。

たとえば、「1、2、3⋯と9まで数えたら、10で位が進むんだよ」ということを積み重ね勉強してきています。

なので、4年生の十進位取り記数法は、『億』や『兆』でも同じ仕組みで数の範囲が広がっていくことが理解できればよいとわかりました。

「今までの理解を新しい単位で広げる」という考え方で授業を進めていくことが大切です。