小学算数「構造的板書」の工夫とコツ(小数のわり算/かけ算)

「構造的板書」とは、いま自分たちは何の目的のために何を考えているのか、その思考の流れが見えるように工夫した板書のこと。構造的板書を長年研究している樋口万太郎先生(京都教育大学附属桃山小学校教諭)に、チョークとふきだしの効果的な使い方を教えていただきました。

目次

算数スキル1:色チョークを使い分ける

単元「小数のわり算」

問題文、めあて、子供の考え方、まとめなどを書くときにどの色のチョークを使うのかというルールを決めていますか。その時間、その時間で使う色が変わっているのでは、子供たちの思考の足を引っ張っているといっても過言ではありません。私の場合は、クラスに色弱の子がいる可能性があるため、黄色・赤色・水色・緑色チョークであまり文字を書かずに白色だけで文字や数字を書きます。その上で、

・黄色チョーク・・・子供たちのつぶやき、つけたしの意見などをふきだしで囲むとき

・赤色チョーク・・・大切な用語や公式を書いたり、まとめの部分を囲んだりするとき

・水色または緑色チョーク・・・考えと考えを結び関係づける線などで使用するとき

というように使い分けます。

このときノートで子供が使う色と対応させておきます。基本的にはそのままの色でいいですが、白色チョークは黒鉛筆、黄色チョークは青鉛筆と置き換えておきましょう。

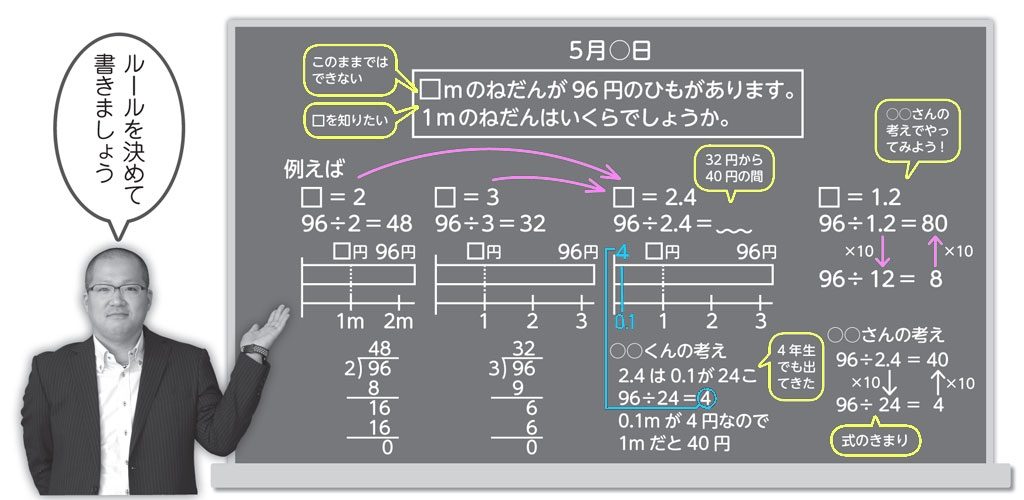

この時間は、「96÷2.4の計算の仕方を考え、理解する」ことをねらいとしています。先行学習の子たちは、筆算を使い、答えを求めることができるかもしれません。しかし、計算の仕方は理解できていない場合が多いです。整数÷小数はこれまでの学習(計算のきまりや0.1がいくつ分)を元に考えることができます。

そこで、問題文の一部を□にして、提示します。すると、「このままではできない」「□の数を教えてよ」といったつぶやきが子供たちから聞こえてくるでしょう。それらをふきだしとして書き、□=2、3の場合について考えます。

そして、本時のメインである2.4を提示します。提示するところは、黒板のど真ん中です(こちらの記事を参照)。□で提示するには意図があります。2、3の場合を経験したことで、立式をしやすくなります。さらに2、3で使用してきた図を活用して、2.4の場合について考えることができます。

そして、0.1mが4円ということを図の中でより分かりやすくするために線でつなぎます。とても大切な考え方は赤色でつなぐとよいでしょう。そして右の部分には、練習問題として、□=1.2の場合を、○○さんの考え方を指定して取り組ませました。悩んでいる子がいた時は黒板を見るようにさせましょう。