絆を深める!学年末の学級イベント&学習発表会アイデア集

- 特集

- 学習発表会・音楽会特集

今年度はコロナ禍の影響で、クラスの絆を深める機会も少なかったのではないでしょうか? ここでは、一年をふり返り、子供たちが互いに絆を深めながら、次年度に向けてステップアップできる学年末の「学級イベント」と「学習発表会」のアイデアを紹介します。

執筆/千葉大学教育学部附属小学校教諭・松尾英明

まつお・ひであき。1979年宮崎県生まれ。神奈川県育ち。現在の勤務校では、特別活動を研究。著書に『ピンチがチャンスになる「切り返し」の技術』(明治図書出版)など多数。ブログ「教師の寺子屋」を主宰。

目次

クラスの絆を深める活動アイデア

次年度を見通した学年末イベントを考える

「学年末に、クラスの絆を深める意味はなんでしょう」「思い出をつくる意味はなんでしょう」。ずばりねらいは「成長」です。子供たちが、絆を深めることによって、成長するから意味があるのです。

単に「このクラスがずっとよかった」「〇〇先生が大好き」と思わせるだけでは、むしろ巣立ちへの邪魔になり、逆効果です。「自分は、次の学年でもきっとがんばれる」という自信や、「協力すれば、自分たちでいろいろなことができる」という自治の力を付けることが大切です。何かと周りにお世話になることが多い低学年だからこそ、学年末に身に付けたい力です。どんな学年末イベントをするにしても、ここを外さないようにしましょう。

アイデア1 遠足気分のランチ会で楽しく絆を深める

最初に紹介するのは、「スペシャルランチ会」という学級活動です。みんなで机を囲みながら、楽しんでいた給食ですが、今年度はコロナ禍により、全員前を向いて、黙って食べている学級も多いことでしょう。そこで、気分を変えて、遠足気分で楽しく食べることで、クラスの絆を深めましょう。

しかし、現在は、「3密回避」や各種のきまり、マナーなどを守るという前提が必要です。つまり、それは、学級としての育ちが試されるときでもあります。楽しいことをするのに、「きまりを守って、協力できるか」。これを実践するのにちょうどいいのが、この「スペシャルランチ会」の活動ともいえるでしょう。

まずは、場所の選定です。これは、子供たちに聞いてもよいですが、コロナ禍の今は、いろいろと壁が多いので、ある程度こちらで示してもよいでしょう。いつもと違う場所というだけで、十分特別感を味わえます。校庭や公園など、開放感のある場所がよいですね。景色のよい一方向に全員が向き、間隔を空けて並んで座るなど、食べる際には配慮が必要です。間隔は、教室で給食を食べるときと同じか、少し広いぐらいがよいでしょう(根拠は、普段その距離間での食事を認めているからです)。持ち物に「敷物」を絶対に入れましょう。消毒するのも忘れずに。

お弁当の日があればベストですが、給食であれば、なるべくお椀やお皿の少ないパン給食などの日がおすすめです。子供たちと、次の二つについて十分に確認し、約束してから実施しましょう。

- 食事中のおしゃべりはしない。代わりに景色を楽しみ、季節を感じよう。

- 食べ終わったら、マスクをして「ごちそうさま」まで静かに座って待とう。

これは、低学年には難しいからこそ、意義があるといえます。一つの「挑戦」です。

また、黙って待つのが難しいなど、配慮が必要な子には、「食べ終わったら先に片付けて、教室内で読書をして待ってもよい」など、学級の実態に合わせて、約束事を決めましょう。担任の目の行き届く場所がポイントです。

安全面には十分すぎるほど配慮しつつ、できるところからやってみてください。管理職や学年への連絡も忘れずに。あまりに感染が広がって規制が強まっている地域では無理をせず、時期を待ちましょう。コロナ禍の今、簡単にはできないことだからこそ、できたときには価値があります。

アイデア2 規模や種目を限定した「学年運動会」でクラスの絆を深める

次に紹介するのが、「学年運動会」というイベントです。今年度は、コロナ禍での運動会ということで、学校全体の運動会の規模も縮小され、本来行うはずの種目が行えず、気持ちが満たされないままの子供たちもいるのではないでしょうか。

そこで、感染症対策を十分にしたうえで、できなかった種目を、この学年運動会でやってしまいましょう。低学年でも準備いらずで、どの子も気軽に取り組める、二つの種目を紹介します。いつもと違った雰囲気での活動に、絆が深まること間違いなしです。

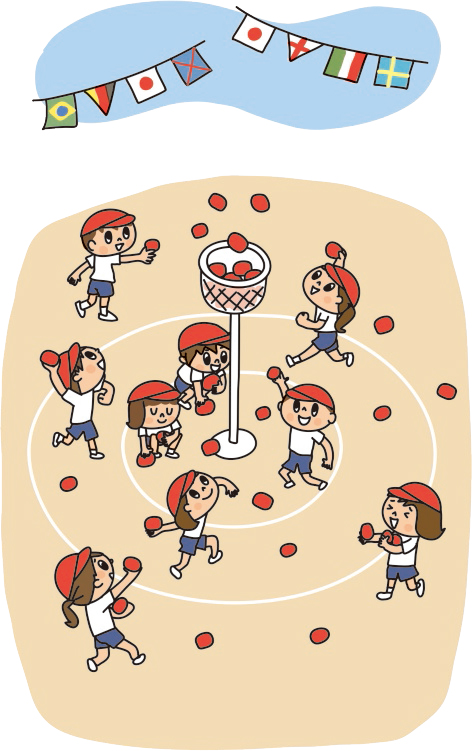

1 ドーナツ型玉入れ

言わずと知れた運動会の鉄板種目の「玉入れ」。お手軽かつ運の要素も強い種目です。ただ、競技中はどんなに気を付けても「密」になりがち。その理由は、かごの真下という1か所に、大量に落ちた玉を拾いにたくさんの子供が群がるからです。さらに、そのかごの真下からすぐに玉を投げようとするため、かごの下が壮絶に「密」な状態になります。単純に考えて、この点さえクリアすれば密が避けられるということです。次のようにします。

- かごの真下に人が集まらない仕組みにする

- 1回あたりの人数を減らす

- 子供の居場所が分散するようにする

今回は「3密を避ける」という視点から、全員で一斉に投げるのではなく、3回戦に分けて実施する「ドーナツ型玉入れ」を提案します。このドーナツ型玉入れでは、3回戦ともすべての子供が競技に協力して参加できます。

【行い方】

クラスを3人ずつのグループに分けます。

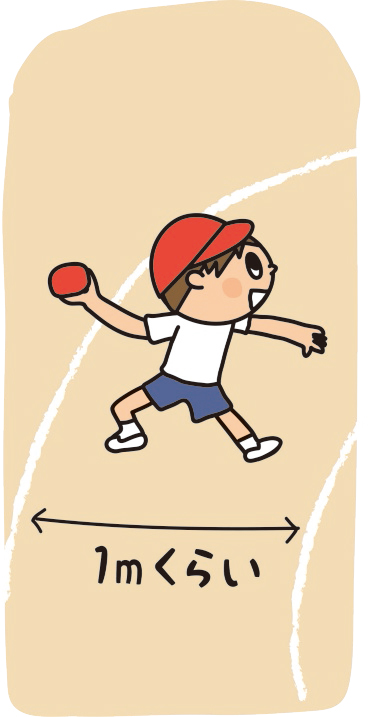

各グループの3人にそれぞれ1、2、3の番号を与えます。1番の人だけで円をつくり、その外側に2番の人の円、一番外に3番の人の円をつくります。会場では、子供の人数に合わせて、ドーナツ状に2本の線を引きます。幅は子供一人が前後に足を広げて入れる程度で十分です。その線の間にいる番号の子、この場合2番の子だけが、玉をかごに投げ入れられます。

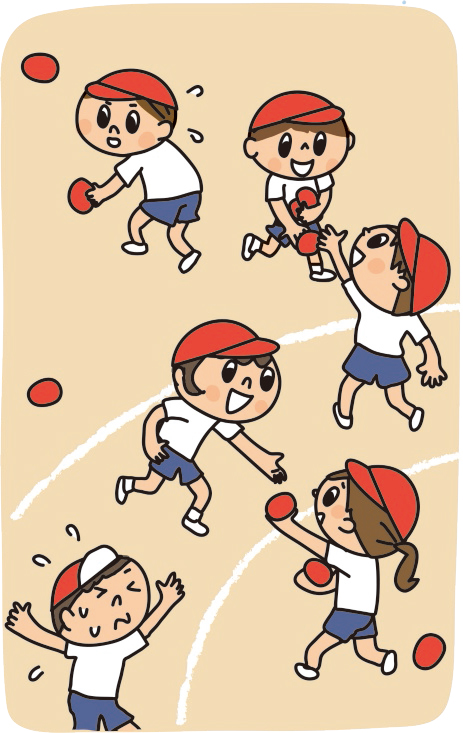

他の子供たちは、玉拾い&玉渡しの役です。1番は円の内側の玉、3番は円の外側に出た玉を拾って渡します。2番は動ける範囲がとても狭く、自分で玉を拾いにいけないため、ひたすら1番と3番の子から玉を受け取って投げ入れます。

これを役割交替して3回行い、その合計数がクラスの得点になります。なお、3人組をつくらなくても競技自体は成立しますが、それだと特定の上手な子供ばかりに玉を渡すようになって投げられない子が出たり、同じ子供に複数人が玉を渡そうとしたりするなど混乱が起きるので、3人組を固定するのがおすすめです。

ただ、クラスが3で割れない人数の場合は4人組を一つないし二つつくっても構いません。その場合は、そのグループには1番が二人いる、というような状況になりますが、それでも進行できます。

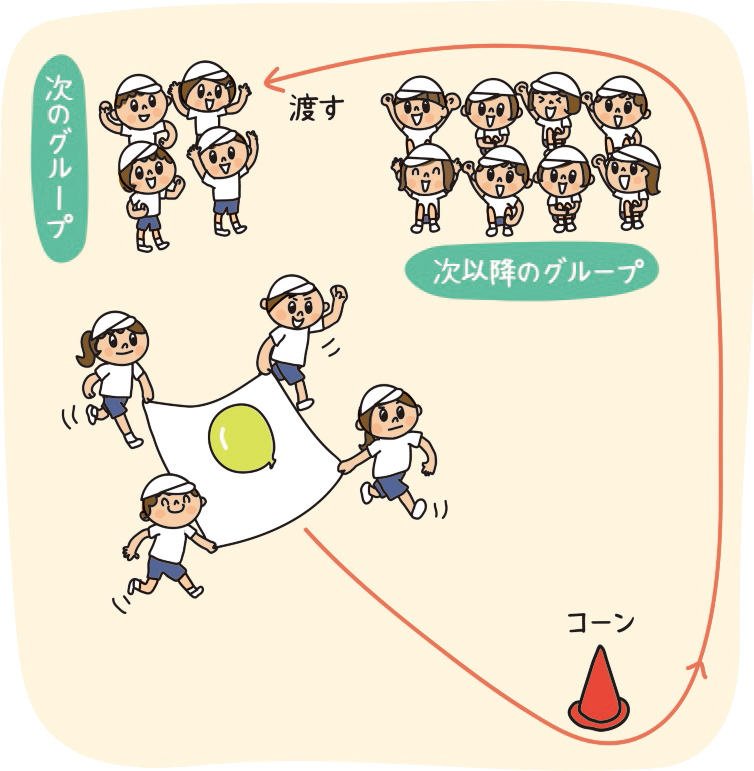

2 風呂敷ボール運びリレー

布を1枚用意して、4人で片手で四つ角を持ってボールを運び、コーンを回って戻ってくるという「折り返しリレー」の一種です。

シンプルなリレーゲームで簡単そうですが、焦ると意外と落とします。4人の組み合わせと協力が大切になる種目で、走力だけでなく作戦とチームワークによる練習の成果がある程度出るのがおすすめポイントです。落としたときに他チームとの接触事故を避けるため、コース設定の際には左右に十分な距離をとって実施するようにしてください。

ボールがすっぽり布におおわれてしまうと簡単になりすぎてしまうので、使用するボールと布の広さは調節してください(布の代わりにお御輿のように棒の付いた板を使うと急激に難しくなり、高学年向けになります)。

この学年運動会は、学習発表会としても機能させることができます。低学年ですから六年生のように一から十まで任せることは難しいかもしれませんが、運営・進行の一部を任せることはできます。全校の運動会ではできないことが、学年内だとできるので、役割を与えることで、一人ひとりの成長の姿を示すこともできます。

種目の決め方ですが、個人種目よりも団体種目を多く設定するほうがよいでしょう。個人の運動能力の高さを示す場ではなく、協力して何かを成し遂げ、成長を実感する場であることが大切だからです。「少しの練習である程度形になるもの」と「運の要素が強いもの」をミックスするのがおすすめです。

また、学年運動会を実施する場合、「学級での練習のしすぎ」にはくれぐれも注意してください。嫌になるほど特訓したり、本来の学業に支障が出るほどに熱中したりして、無理をして勝っても何も意味がありません。「自分の学級が勝ちさえすればいい」という考えはやめましょう。今の学級は間もなく解体するのです。競争した相手と仲間になるという意識、同じ学年の仲間へのリスペクトの意識を、常にもって臨むようにしてください。

アイデア3 学年内の交流を通してクラスの絆を再確認

次年度を見据えて、「学年内の子供の交流を広げよう」という学年末イベントです。学年での交流を広げることで、改めてクラスの絆を再確認することもできますね。

学年実行委員を立てて行います。3密を避けるために、広いスペースの確保が必要なので、人数が多い学年の場合は外で行います。交流を深めるのに最適なのが、「だるまさんが転んだ」をアレンジした「だるまさんが○○した」です。○○の部分に、「座った」「両手を挙げた」などの言葉を入れて遊びます。「変わり種の鬼ごっこ」なども、とても盛り上がりますが、一方向のものにするなど、混雑しないように、配慮したうえで行いましょう。

大切なのは、「コロナ禍だからできない」と諦めてしまわず、子供の成長を考えて、工夫して実行しようとすることです。

「だるまさんが○○した」では、スタートラインの線を横に長く引いて子供同士の間隔を空けたり、タッチできる相手を数か所設けたりするなど、コロナ禍で十分な配慮をして遊びましょう。