寒い冬におすすめ!3密を避けた教室遊びアイディア集

感染予防を意識しながら、どのような活動が有効なのか、ベテランの先生から、子供たちをつなぐさまざまな実践を紹介してもらいました。

東京都公立小学校主任教諭・小倉さえ子

東京都公立小学校主任教諭・小田友美

東京都公立小学校教諭・桐川瞳

東京都公立小学校主任教諭・佐藤あすか

東京都公立小学校主任教諭・佐藤理津子

東京都公立小学校教諭・谷平真佑子

東京都公立小学校主任教諭・東奈奈子

東京都公立小学校主任教諭・栁生実華

目次

学級活動の工夫

友達をよく知るための特技発表会を開催

クラスの友達と仲よくするために、集会活動を計画。例えば、友達をよく知るための特技発表会などを行うのもよいでしょう。

係活動では、クイズ大会、イラスト紹介、おすすめの本紹介、新聞紹介など、コロナ下でもできる活動の内容を考え、工夫して活動しました。(東奈奈子)

係活動を認め合うふり返りカード

係活動のふり返りカードを自由に書けるようにしました。係の子が作った掲示物や壁面クイズなどに対する感想を書いて、ふり返りカードを入れるボックスに入れます。担任がそのカードを読み上げることで、カードを書いた子も、書かれた係の子も喜んでいました。(佐藤あすか)

グループで集まる時間を減らしながら協働作業

それぞれの係の活動内容を係ごとに一つの紙にまとめる際には、それぞれ一人ひとりが書いた紙を一つの紙に貼り付けることで、グループ全員で集まって作業をする時間を減らしました。今後グループでのポスター作りなどでも使えると思います。(谷平真佑子)

Zoomやビッグパッドを活用した集会活動

Zoomを使っての児童集会を行ったり、「一年生を迎える会」を行ったりしました。さらに縦割り班活動では、ビッグパッド(大画面)を使っての六年生による読み聞かせを行いました。

また、集会活動で行ったタグラグビーのタグを使用した鬼ごっこも盛り上がりました。係活動では、係からのお知らせや、係へのお願いなどを書いて掲示する掲示板を作ると交流に活用でき、おすすめです。(栁生実華)

授業中の工夫

国語でお話の続きをつなぎ合う作文リレー

分散登校中の国語の授業で、登校グループ(前半グループ、後半グループ)ごとにお話をつくらせました。前半グループがまずお話を考え、後半のグループにはその話の続きのお話を考えさせ、交互に作文リレーを行いました。どちらのグループも続きを楽しみにしており、会えない友達と交流することができました。作文リレーが終わった後も、絵を描き「絵しりとり」を交互に行いました。

体育の「リレー」では、スピードスケートでも採用されている「パシュートリレー」を実施。トラック上で2チームが同時に走り、1つのチームがホームストレート、他のチームがバックストレートからスタートするのが特徴。他のチームと走路で入り乱れることがないため、密を避けられ、バトンパスの練習にも有効です。(小田友美)

ペアで互いの考えを伝え合う「絆タイム」

一人ひとりの座席を離し、ソーシャルディスタンスを保ったうえで、隣の席の子や前後の席の子とペアになり、自分の考えを伝え合う活動を行いました。

授業の最初に前時のふり返りを行いますが、そこで大型モニターを活用し、前時の授業のノートのコピーを映すのも効果的です 。(佐藤理津子)

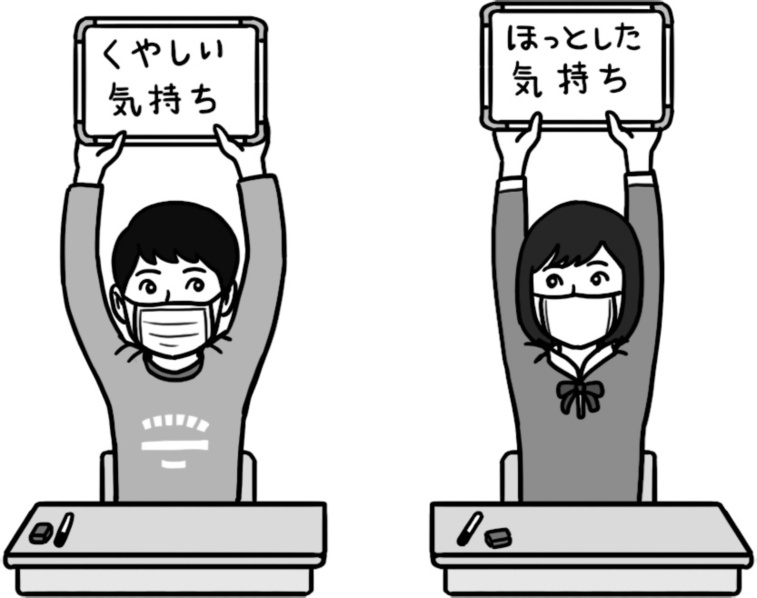

ホワイドボードを使い互いの意見を交流

一人1枚簡易ホワイトボードを配付し、授業中に自分の考えを書かせたり、その後、そのホワイトボードを掲示したりして交流しました。アイスブレイクなどでクイズ大会などを行うときにも活用でき、盛り上がります!(桐川瞳)

ノートを撮影し意見を共有

書画カメラを使い、子供たちのノートを写して意見の交流を行いました。さらにタブレットを活用した話合い活動も有効だと思います。(栁生実華)

友達の発表のよい点を付箋に書いて渡す

社会の調べ学習の作業中、子供のノートをタブレットで撮影し、その後紹介して共有しました。同様に算数などでも、自分の考えをノートに書かせたものを撮影し、発表に生かすことが可能です。

授業のまとめの発表の際には、友達のよかったところを付箋に書き、その後発表した子に渡すのもよいでしょう。また授業中に、かけ算ビンゴなど簡単なゲームやアイスブレイクを取り入れました。(東奈奈子)