低学年を伸ばす言葉がけ、子供のタイプに応じたNGワードとOKワード

理解力がまだまだ発展途上な低学年の子供たち。当然伝わると思った言葉がけが、上手く伝わっていないこともよくあります。また子供は一人一人違うので、ある子に効果的だった言葉がけが、別の子には通用しないことも。そこで今回は、クラスにもよくいる3タイプの子供に対するNGワードとOKワードを紹介していきます。

執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁

目次

タイプ1

注意されても同じことを繰り返す子

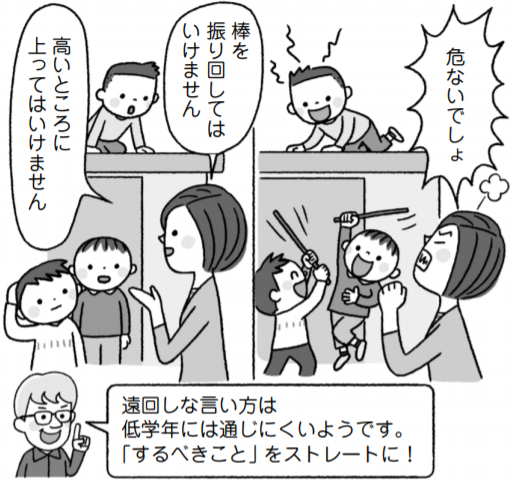

やんちゃな堀くんは、休み時間、木の棒を振り回したり、高いところに上ったりするなど、何度注意しても危ないことばかりします。危ないことはやめさせないといけません。一度でダメなら二度。二度でもダメなら三度。その子が分かるまで何度でも注意します。

NGワード

「そんなことをしたら危ないよ」

「危ないことをしてはだめです」

目の前で子供が危ないことをしていると、つい言ってしまうのが「危ない!」という言葉です。こう言うことで、「今やっている行為=危ない行為」と伝えたのだから、その「危ない行為」をしなくなったり、「危険から回避するような行為」をするようになったりする……と考えるのは大人の論理です。額面どおりにしか受け取れない子供にとって、「危ない!」と言われても、その裏にある大人の思いは伝わりません。

OKワード

「棒を振り回してはいけません」

「高いところに上ってはいけません」

大人なら、「危ない!」という言葉で、「なぜそれが危ないのか」「それを避けるには」を瞬時に考え、回避行動をとりますが、子供はそれができません。とぼけているのではなく、「危ない」だけでは本当に分からないのです。しかし、「自分がするべき行動」を教えてあげればそのとおりのことができるようになります。

タイプ2

素直に謝れない子

掃除の時間、彩木さんが運んでいた机が、根岸さんの足に当たりました。わざとでないのは分かるのですが、友達に痛い思いをさせているのだから、やはり謝らないといけません。

NGワード

「彩木さん、ごめんなさいは?」

教師から「ごめんなさいは?」と強要されると、とりあえず子供は「ごめんなさい」と謝るかもしれません。でも、それは、単に強く言われたから、反射的に口に出しているだけです。 なぜ、「ごめんなさい」を言わないといけないのかを分かっていません。特に、自分は悪いことをしたと思っていない今回のような場面ではなおさらです。次に同じようなことが起こっても、教師から「ごめんなさいは?」と言われないと謝れない子になってしまいます。

OKワード

「こんなとき、なんて言えばいいのかな?」

無理に謝らせるのではなく、謝りやすい状況をつくってあげると、子供の口からそのひと言が出てきます。そんなときは、クイズ方式が最適です。

子供自身が「するべきこと」を少し考えれば分かるような状況では、ストレートではない言い方も有効です。

大人の場合、答えが明白で簡単なクイズはやる気が起きませんが、低学年の子供たちは自分が正解を言えるクイズを好みます。

「こんなとき、なんて言うのかな?」。これは立派なクイズです。しかも、子供が大好きな、その答えを知っているクイズです。気持ちも素直になり、「ごめんなさい」の一言が出てきます。