学級経営がうまくいかないときの思考の切り替え方【動画】

当番など学級経営がうまくいかないときに「うちのクラスの子たちだからしょうがないなあ」なんて思っていませんか? 子供たちのためにも、課題解決と自らの成長のためにも、そんな考え方はすぐにやめましょう! おなじみトモ先生こと髙橋朋彦先生が、「うまくいかない」をチャンスに変える思考の切り替え方についてシェアします。

目次

うまくいかない原因は「子供」? それとも「仕組み」?

みなさんは、学級でうまくいかないことがあったとき、どのようなことを考えますか?

たとえば、給食当番がうまくいかない時です。(⋯ありますよね!?)

私は昔、情けないことに「うちのクラスの子たちだから、しょうがないな⋯」と考えていました。うまくいかない原因は子供にあると思っていたので、その後、給食当番がうまくいくことはありませんでした。

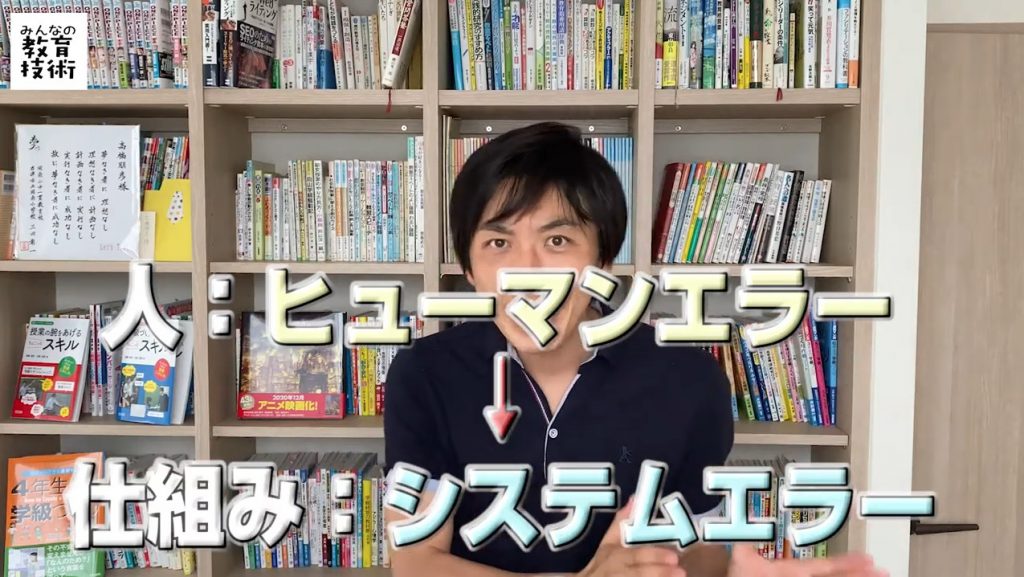

うまくいかない原因が「人」にあることを「ヒューマンエラー(人為的ミス)」というそうです。

では、学級経営がうまくいかないとき、人に原因を求めるのではなく、何に原因を求めるのが大切なのでしょうか?

それは、「仕組み」です!

「システムエラー」と考えるとうまくいく!

先ほどの給食当番を例にとって、「仕組み」に目を向けてみると⋯

「なんで給食当番、うまくいかないんだろう?」

⋯⋯そうか! 4時間目が終わったあと、休み時間になって遊ぶ雰囲気になっているんだ!

⋯⋯そうか! 給食当番の「給食を作る人」がいないんだ!

⋯⋯配膳台の準備が遅れているなあ。

このように、うまくいかない原因を見つけることができるようになります。

そして、その原因を取り除く「仕組み」を作っていこう、と考えることができます。

こうした「仕組み」に原因があることを「システムエラー」というそうです。

うまくいかない理由を「人」から「仕組み」へ、「ヒューマンエラー」から「システムエラー」へ考え方を変えていきましょう!

実際、ヒューマンエラーからシステムエラーに考え方を変えると、良いことばかりです。

・子供のせいにしなくてよいので、叱ることが減ります!

・改善策を見つけたり、考えたりするので、学級が良くなります!

うまくいかないことが「ダメなこと」ではなく、「成長のチャンス」に変わります!