避難訓練をやめて見えたこと:木村泰子先生インタビュー

大阪市立大空小学校では、東日本大震災以来、避難訓練をやめて「いのちを守る学習」を実践しています。想定外の状況下、自分で考え、信念を持った行動をとるにはどうすればよいか。初代校長を務めた木村泰子先生の言葉を手掛かりにして、防災の日に向けて改めて考えてみましょう。

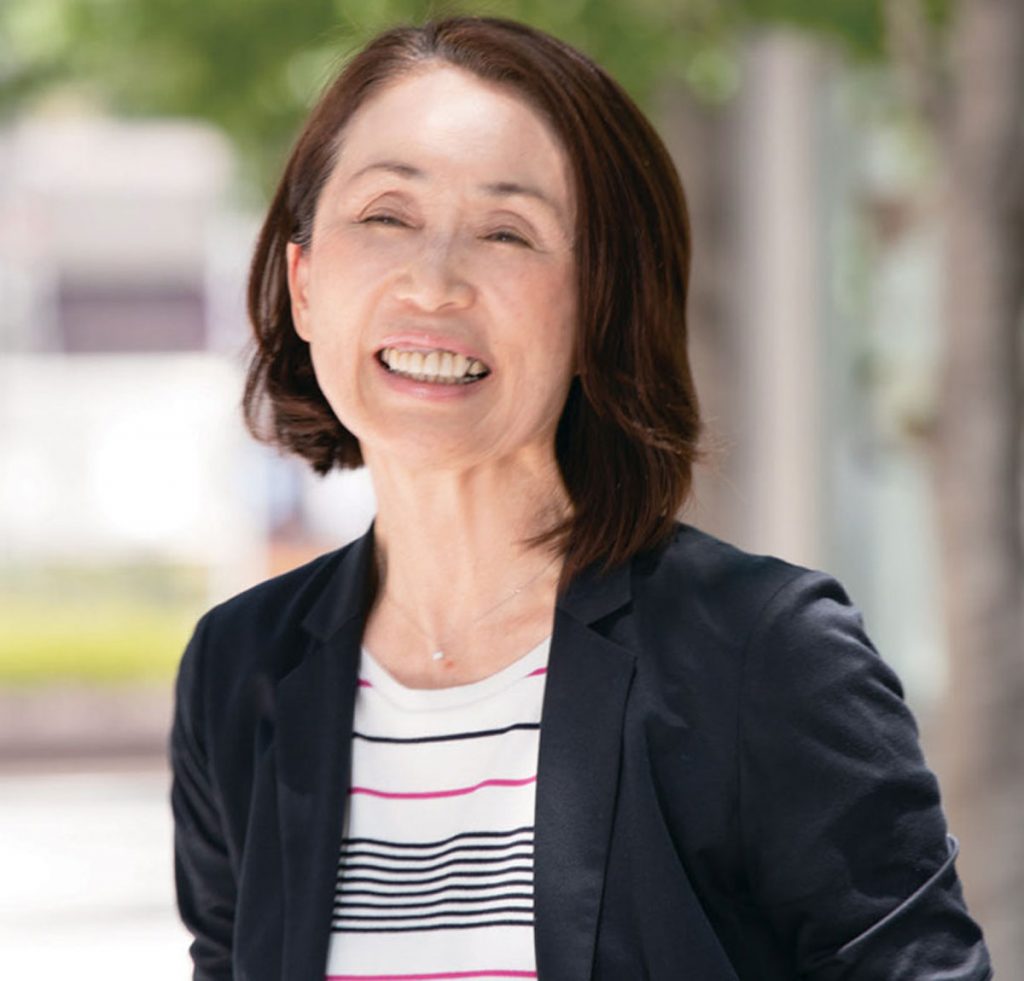

木村泰子・きむらやすこ

大阪府出身。映画「みんなの学校」の舞台となった、大阪市立大空小学校初代校長。校長退任後も講演で全国の教育現場を飛び回っている。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(小学館)など

目次

3・11から学んだ大切なこと

3・11は、大阪もかなり揺れました。想定外が起こったとき、人は冷静ではいられないということをそのとき学びました。あの地震があったとき、私はたまたま校長室に一人でいて、子供たちは教室にいた。だから、校長がすべての子供の命を守るなんてきれいごとだと思いました。

それまでも、「誰一人死んだらあかん。そのための訓練や」という目的をみんなで共有し、正解はどこにもないなかで、「走らなきゃ死ぬやん」、「でも、押したら潰れる。じゃあ、どうしたらいい?」とか、みんなで考える避難訓練はやっていました。

それでも、避難訓練は想定内の教育です。想定内の教育では、想定外の災害には通用しないということを3・11で学んだのです。

一方、個々に高所へ逃げた岩手県釜石市の子供たちは助かりました。「津波てんでんこ(津波が来たら自分の命は自分で守れ)」を、普段から学び、いざというときは自分で考え、弱い子の手を持って山へ逃げるのが、釜石の日常だったのです。

「非日常」で使える力は「日常」でしかつけられない

ここから学ばなければならないと思ったとき、授業も全部変わりました。先生の言うことを聞く子供をつくったらあかん。先生の言うことを聞く子供をつくるなら、その子の命を100%守らなければならない。でも、そんな保障はできない。

だから、避難訓練はやめました。訓練どおりのことが起きなければ、何の対処もできないからです。想定内の訓練は、想定外では役立たないそして、「非日常で使える力は、日常でしかつけられない」ということを、教職員みんなで共有したのです。

「先生の言うことを聞く子どもをつくるなら、その子の命を100%守らなければいけない」

ー木村先生ー