分散登校時の家庭学習にも!「漢字探し」で心の距離を縮めるアイデア

緊急事態宣言が解除され、まずは分散登校という形で学校が再開した地域も多いのではないでしょうか。学校が再開しても、文科省が「学校の新しい生活様式」で通知したように従来の学校生活は行えない中、子供との関係づくりには、より一層の工夫が求められています。兵庫県公立小学校校長の俵原正仁先生が、そんな今だからこそ実践したいアイデアを紹介してくれました。

執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁

目次

「with コロナ」時代は先行実践を活用

これからは、授業をするにしても、1mを目安に間隔をあけて座った席での学習が中心になってきます。当然、工夫のない一斉授業では、子供たちの集中力は続きません。教材研究をしっかり行い、「with コロナ」時代に通用する新しい実践を創造しなければいけません。

とは言っても、私が勤務している芦屋市のように学校再開に向けて動いている地域でも、既に再開されている地域でも、新しい生活様式を学校生活の中にどう落とし込んでいくか等、考える事や、やるべき事が山積みで、新しい実践を創造するための時間の余裕はほとんどないと思います。

では、どうすればいいか?

先人から学べばいいのです。

今のこの時期に使える先行実践をどんどん追実践させていただきましょう。今回は、向山洋一先生から学んだ漢字探し2種を、今、この時期だからこそ意識しなければいけない実践のポイントを付け加えて紹介させていただきます。

1.「口」に2画つけ足した漢字探し

「口」という漢字に2画つけ足して漢字をつくります。

これだけでは、わからない子がいるかもしれません。もう少し話を続けます。

例えば、口の中に、縦に1画、横に1画書くと、田んぼの「田」という漢字になりますよね。このようにして漢字を探してください。

教師が板書をしながら説明していきます。

他にもたくさんあるけれど、見つけることができた人はいませんか?

このような問題が得意な子の手がさっと上がるはずです。

「目」です。

そうですね。口の中に二つ横線を入れると「目」になりますね。すばらしい。堀くんに拍手!

名前を呼んでほめる事で、心理的な距離を縮めていきます。この後、2~3名指名して答えてもらいます。実際に例示することで、子供たちはやり方を理解します。

では、今から一人ひとり考えて、ノートに書いていきます。10個見つけることができれば優秀です。堀くんや清井さんや春名さんの答えた漢字を書いてもかまいません。これですでに3個クリアです。

今のご時世、物理的な距離を縮めることはなかなかできませんが、心理的な距離なら縮めることができます。フリーな状態で隣の友達と相談することはできなくても、教師の話の端々にクラスの友達の名前を出すことで、一人で勉強しているのではないという意識を持たせていくのです。

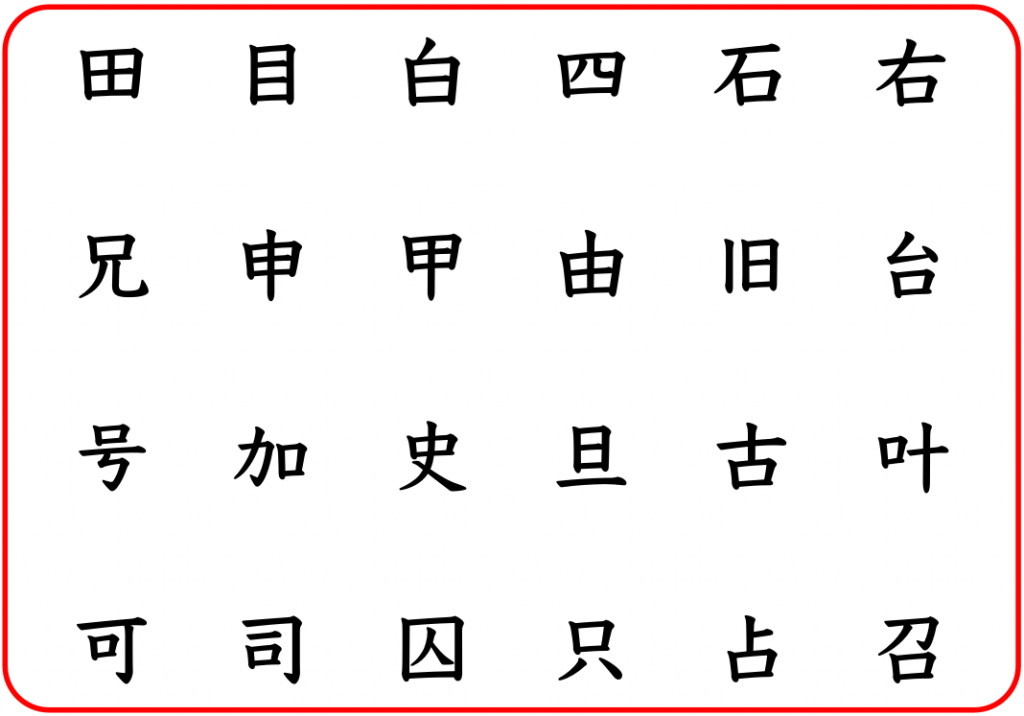

ちなみに、次のような漢字を子供たちは見つけます。

名前を呼んでほめる。

話の端々に、クラスの友達の名前を出す。