大空小学校創立20周年。記念式典の「大空20祭」で感じた、みんなの学校の力強さ。

- 連載

- 大切なあなたへ花束を

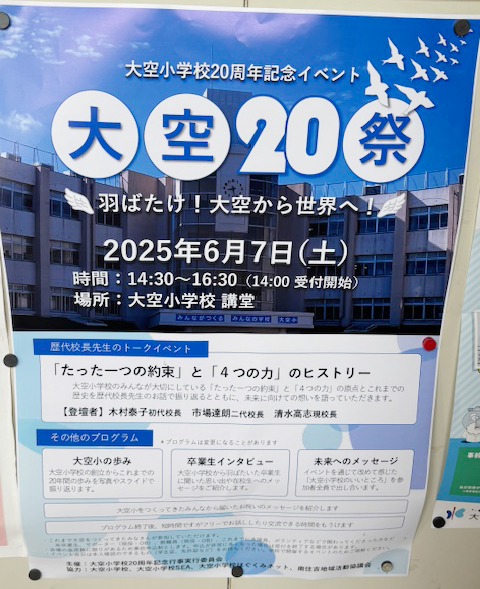

映画「みんなの学校」が公開されて10年目となる令和7年6月、その舞台となった大阪市立大空小学校は創立20周年を迎え、記念式典がとりおこなわれました。私は当日、学校協議会のコーディネーターのアシスタントとして参加をしました。大空小学校は、20年経っても、校長が5代目になっても「みんなの学校」でした。今回は、そのレポートをお届けします。

【連載】大切なあなたへ花束を #20

執筆/みんなの学校マイスター・宮岡愛子

地域の宝として、みんなで作り上げてきた20年

この式典は、基本的に大空小学校に関わってきた関係者のみなさんと、在校の子どもたちだけが参加するものでした。

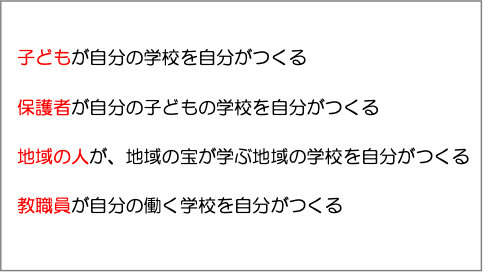

当日の午前中には、子どもたちがつくるコンサートと、地域の方をゲストティーチャーにした授業がありました。「地域の皆さんと子どもたちがお互いに顔見知り」。そんな、全国でも稀に見るような…特に都市部においては奇跡的な人と人のつながりが、ここ大空小にはあります。よく「子どもは国の宝」なんて言われますが、大空小では、それは美辞麗句でも何でもなく、地域の皆さんは子どもたちのことを「地域の宝」と考えてくださっています。大空小学校の理念が、しっかりと根づいていることを感じさせます。

そして、午後からは、講堂に場所を移しての大掛かりな講演イベントが開かれました。保護者の皆さんも地域の皆さんも力を合わせて、椅子を用意したり、受付で名札を配ったりと、いきいきと動いておられました。誰もが「我がこと」と捉え、力を尽くしている姿が見られました。

私は講堂のギャラリーにいたので、上からその人の様子がよく見えました。講演中、講堂が明るくてパワーポイントが見にくいな、と感じたらカーテンをさっと閉めたり、お願いのアナウンスの声が後ろの方まで届いてないなと感じたら、自分が動いて座っている人たちに声をかけたりしていました。

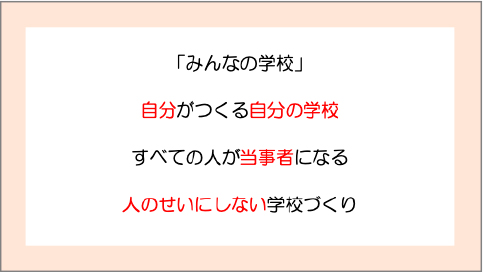

講堂には、来賓の席なんてありません。(木村)泰子さんも、歴代の校長も、参加している旧職員も、保護者も、卒業生も、地域の皆さんも、そして、今の職員も講堂という一つの空間に同じように座っていました。それは、一人一人がこの「大空20祭」をつくる当事者であるという気持ちのあらわれでしょう。

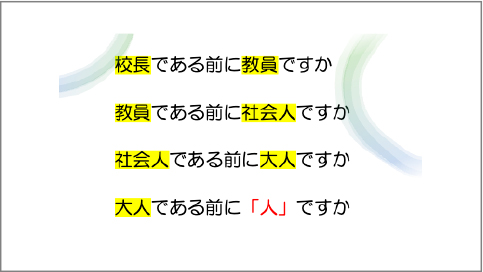

校長も、教員も、地域の人たちも一緒の位置に座ります。皆同じ一人の「大人として」、子どもと向き合うことができる。だからこそ、子どもを一人の「人」として、大切にすることができるのです。

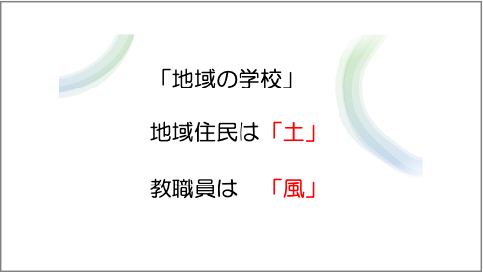

校長が代わったら学校が変わる、とはよく言われます。教職員にも人事異動があり、毎年のようにメンバーが入れ替わります。教職員はまさに、その時その時で吹く風なのです。風にはそよ風や心地よい風もあれば、台風のような大風もあるでしょう。

しかし、どんなに長い間、どんな風にさらされても、大空小は大空小のままです。

地域住民は土、教職員は風

それは、地域の皆さんという、揺るがない「土」が開校当初と変わらず学校を支えてくださっているからです。かつてないほど珍しく、それ故に根付くことが難しく大変ではないかと思われたみんなの学校という木が、しっかりと根を張り、幹が太く育ち、大きく茂ることができるよう、地域の皆さんという土は支え続けてくださいました。「みんなの学校」ができたときの理念を受け継ぎ、主体的に子どもたちとつながりをもって動いてくださる地域の皆さんこそ、真の功労者だと思います。

この大人たちの思いやりや気持ちは、子どもたちの姿に如実に投影されていました。

午前中に行われたコンサートを見ていた泰子さんからは、

「いろいろな子どもがいてるけど、この子がいたら、自分たち歌えないんやとか、この子が動くから、自分たちのハーモニーが聞いてもらえないやんという、そんな表情の子どもは一人もいませんでした」

との感想がありました。

子どもたちは人のせいにするのではなく、今の自分のせいいっぱいの姿を自分らしく表現していたのです。子どもが人のせいにしないっていうのは、大人がその姿勢を見せているからです。それは、20年経っても大空に関わる地域の人や教職員や保護者は、人のせいにしない、自分が当事者としてどうしていくかということを常に考えているということなのです。

学校には、いろいろな子どもがいてるのが当たり前だし、社会にはいろいろな人がいてるのが当たり前ということを改めて気づかされました。

メインイベントのシンポジウムで、泰子さんは当時の思い出として、遠足のエピソードを話されました。学校に行きにくかった子どもが、遠足に行くためにはどうしたらよいかということを考えたそうです。そして出した結果が、その子が一番心を許している管理作業員さんにも参加してもらう、ということでした。

これは学校の常識では考えられないことですよね。管理作業員さんに遠足での出張扱いなんてできないのですから。でも、目の前の子どもが安心していけるにはこの方法しかないと決断をします。「制度」ではなく「人のチーム力」として子どもを支えることの大切さを感じます。

シンポジウムの締めくくりの言葉は、泰子さんからのたってのお願いで、その管理作業員さんが話してくれました。彼は、「30年後の未来に向かって、できなかったことを、できるように変えていこう」と締めくくられました。この言葉には、「教育を変えるのは制度ではなく、ひとりひとりの行動である」という力強いメッセージが込められています。満堂の拍手で会は幕を降ろしました。

さあ、最後にみんなで写真を撮ります。この会に参加をされていた皆さんが舞台の前に集まりました。皆さんが、当たり前のように気兼ねなく、ぞろぞろと(笑)。私は泰子さんを探しました。でも見つけられません。何と、誰一人として

「初代校長の木村泰子さんやから、一番まん中で」

とか

「泰子さんを中心に」

なんて言わないのです。「みんなの学校」では、当たり前と言えば当たり前ですが、これもまた一般常識に照らすと、驚かれることだと思います。あっという間に集団が出来上がり、あっという間に撮影が終わりました。手際が良いというより、まるで家族や友達どうしのように。遠慮や忖度がないのです。

シャッターが切られ、出来上がった写真を見ても、泰子さんの姿を探すのが大変でした。

しかし、地域の人も、今までの教職員も、保護者も、卒業生もみんなが一緒になって、最高の笑顔で写っている。写真全体から広がってくる、その笑顔の輝きにただ、目を奪われてしまいました。

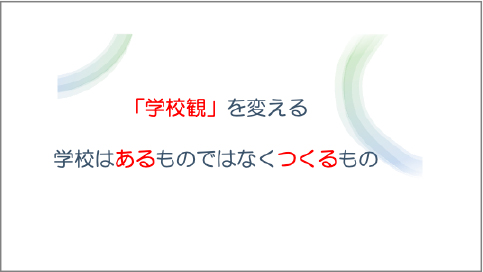

こんな温かい行事は初めてで、素敵すぎました。前例踏襲にこだわることも全くないと感じさせてくれました。だからこそ教職員も、保護者も、地域のみんなが今こそ「学校観」を変えていくときなのです。

★掲載したスライドは、木村泰子先生ご作成の資料から抜粋したものです。

イラスト/フジコ

宮岡愛子(みやおか・あいこ)

みんなの学校マイスター

令和7年度あかし教育研修センタースーパーバイザー。社会教育士。私立の小学校教員として教職をスタートするが、後に大阪市の教員となり、38年間務める。教員時代に木村泰子氏と出会い、その後、木村氏の「みんなの学校」に学ぶ。大阪市小学校の校長としての9年間は「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに取り組んだ。現在は、「みんなの学校マイスター」として活動している。