学びの履歴を残す仕組みを考える 【次期学習指導要領「改訂への道」#24】

前回は、教育課程企画特別部会(以下、特別部会)の委員である、山本朝彦教授(横浜国立大学大学院・同大学附属横浜小学校校長)に、教育課程実施の現状と課題を中心にお話を伺いました。今回は、前回のお話の中にあった「探究の学びで貫く」ということから、さらにデジタル活用まで広げてお話を伺っていきます。

目次

「学びの履歴」を残していく上でカギになるのは教師の「観の転換」

前回、「探究の学び」で12年間の学びを貫くことや、もっと長い人生のスパンで「探究の学び」を考えるという話をしましたが、私がさらにそこに付け加えたいと考えているのは、「学びの履歴」を残す仕組みを考えることです。

これまでの教育では、どこかの時点で切り取った瞬間瞬間の評価を重ねてきました。そのため、長い人生の中での一人ひとりの学びを連続してふり返ることができるような、「学びの履歴」を残してきませんでした。しかし、これからの学校教育の中で、探究が学びの柱の1つになっていくとするならば、「探究の学び」を行う前に一人ひとりの子供がどういう状況にあるかのアセスメント(診断)を行う必要があり、そこから一人ひとりがどういうプロセスで「探究の学び」を行ったのか、記録に残していくことが必要です。それができるようになると、メタ認知が可能になり「探究の学び」は本当の意味で定着し始めると思います。

もちろん、これまで総合的な学習の時間(以下、総合学習)の探究は、ずいぶんと広がってきており、成果も出てきています。それでも、諮問文にある「道半ば」に当たる課題として、そのような環境が整いきっていないという部分もあるのではないでしょうか。

「学びの履歴」に関しては、学習のログはもちろんのこと、写真や動画でも記録することができます。そのような「探究の学び」のログや写真、動画が記録として残っているならば、大人になってからも、リタイアしてからも続いていくものになるのではないかと思います。今までも一部の人は、大学生になっても古くなった自分の探究のノートを見返していたかもしれません。しかし、ICTを活用すれば、関心の高い特定の人に限らず、どの子供にもいつでもふり返りができる記録を残すことができるのが意義の1つでしょう。

そのようにデジタルを活用しながら、「学びの履歴」を残していく上でカギになるのは教師の「観の転換」です。教育観や指導観、評価観といった「観の転換」の必要性はこれまでも言われていましたが、思うように進んできませんでした。

例えば、総合学習の中で、同じテーマで複数の子供が協働的に学んでいたとしても、そもそも一人ひとりの中に学びが成立しているのかを見てきたでしょうか。クラスで学習をしていて、複数の子供がよい発言をしていると、教師から見れば、それだけでクラス全体も学んでいるような気がしてしまいます。ちゃんと授業をやっている気がするし、発言している子供たちがいれば、進んでいるという気がしたことでしょう。

しかし、まったく何もしゃべらず1時間座っている子供もいるわけです。発言しなくても、頭の中で多様なことを考えている子供もいれば、そうでない場合もあるでしょう。これまでなら、それをノートに書かせて授業後に赤を入れて返すということをしていたと思いますが、それは教師にとって時間がかかる作業でした。けれども、今は情報端末を使えば、瞬時に集めて並べ、そのクラス全体の状況を子供たち自身も見ることができるわけで、発言の有無に関わらず一人ひとりの思考が見えてきます。そのようなエビデンスのある学びへ、教育自体がシフトしていかないといけません。

医療はもちろん、スポーツでも個に応じた電子カルテの類があります。スポーツの練習をするにも、「さあ、校庭100周だ」という根性論の時代ではありません。ちゃんと必要な筋肉や栄養を考え、エビデンスのあるトレーニングを積むことで、大谷翔平選手のような人が育ってくるわけです。それが教育にも必要です。

ICTを活用した教育環境とセットで、教師の「観の転換」を図っていくことが大切

しかし、このような「観の転換」がなかなか進まない理由の1つには、本当に教員が教室の中で使いたい「教育データ」がないこともあるのではないでしょうか。

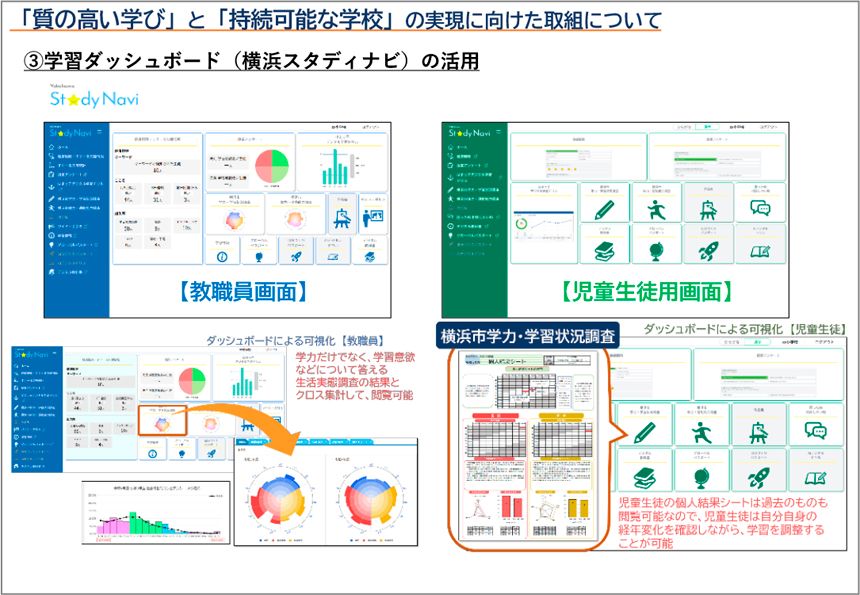

かつて横浜市でも市の「学力・学習状況調査」を行い、そのデータがCD-ROMで1校1枚、配られていました。しかし、それが十分に活用されていなかったのは、CD-ROMが校長室に保管されていたことや、子供の気になるデータまで4層も5層も階層があって探しづらいという問題があったと思います。

そのため、昨年度まで横浜市教育委員会にいたときは、ワンストップで、開いた1枚目の画面で必要な情報に到達できる、「スタディナビ」の立ち上げにも関わりました(詳細は後日、横浜市の実践で紹介)。気になる子供をクリックすると、1年生のときからの学力の変容や非認知能力の状況、体力や生活習慣の状況などが分かり、指導・支援に役立つと思います。それに加えて、教師が授業前・後に紙でアンケートを取っていたものなどもセットにして見ることができれば、一人ひとりへの理解も変わってくるでしょう(資料1参照)。

【資料1】

私はこのような取組を全国でできるようにしたいと思いますし、ただ「『探究の学び』が柱です」と言うだけではなく、ICTを活用した教育環境とセットで、教師の「観の転換」を図っていくことが大切だと思います。

もちろん、全国には地域差や学校文化の違いもあり、それを埋めるのは簡単ではないかもしれません。教授法やカリキュラムの開発・編成といったソフトの面は、地域ごとの文化があったり、格差があったりして、その転換や敷衍には時間がかかると思います。しかし、1人1台端末が普及し、使われるようになるまでのスピードは本当に速いものでした。

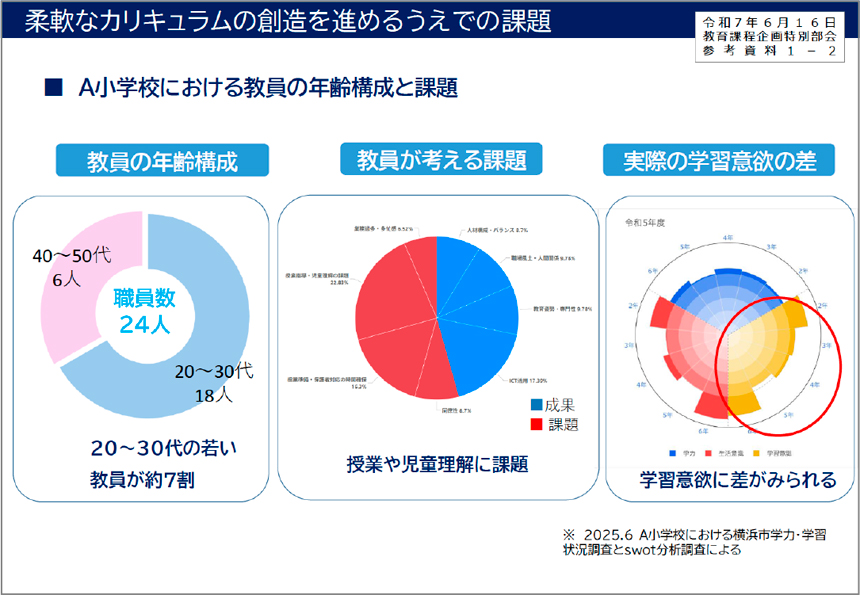

ですから、「探究の学び」や「主体的・対話的で深い学び」といったソフト面と共に、教育データを活用した環境面を一緒に整備すると、これまで地域ごとにバラバラであった「探究の学び」についても、地域差、学校差が縮まるのではないでしょうか。さらに、そのような環境が手に入れば、それぞれの地域でさらに工夫が加速し始めるのではないかと思うのです(資料2参照)。

【資料2】