子供の学力維持において大きいのは、自治体の学校支援 【次期学習指導要領「改訂への道」#22】

前回まで、東京都目黒区立小学校の40分授業午前5時間制の取組内容からスタートし、目黒区立東山小学校における実践の具体について紹介をしてきました。では、このような取組を通して、諮問文にもある「余白」を生むことはどのような成果につながっているのでしょうか? また、2024年度から研究指定の延長を受け、さらに改善も図っているという同区教委の取組はどのようなものになっていくのでしょうか。佐藤泰之統括指導主事にお話を聞きました。

目次

自治体で研究開発に取り組んでいるところに強みがある

まず各学校における取組の様子やその成果などについて、佐藤統括指導主事は次のように話します。

「生み出した時間をどのように活用するかは、冒頭で紹介した3校や東山小学校の実践がそれぞれ異なるように、学校によって様々です。それを類別・整理すると、『個別最適な学びの充実』『学習の素地を高める』『学校や地域の特色を生かす』『子供たちと向き合う時間』の4つになると考えています。『子供たちと向き合う時間』は、下校時刻が早くなったことから、放課後個別指導や個別相談といった直接的に子供と向き合う時間もありますが、OJTや教材研究など子供たちのための準備の時間といった間接的なものもあります。最初に紹介した3小学校の例や東山小学校の例など、それぞれの学校が実態に合わせて多様な取組を行っています。

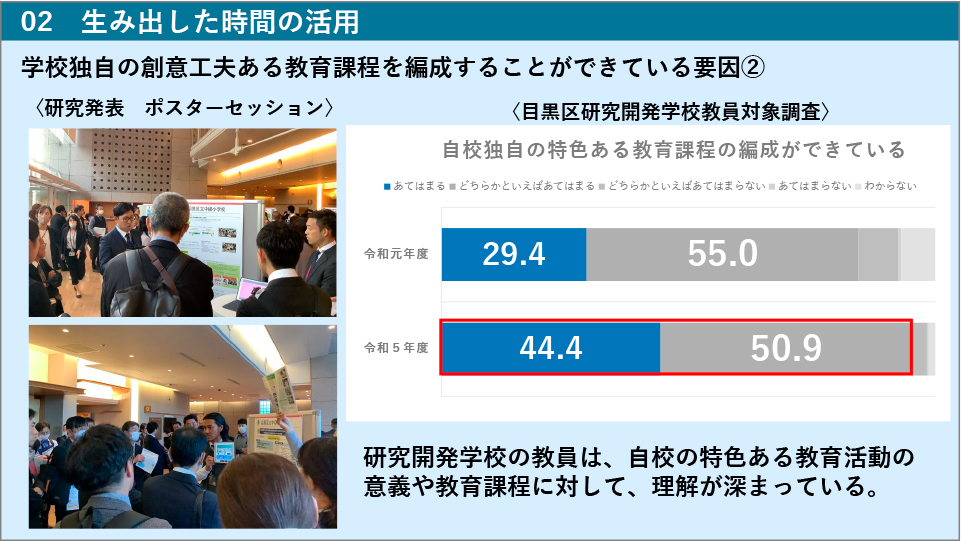

こうした各校での取組について、『自校独自の特色ある教育課程の編成ができている』と回答した教員は、令和元年の研究開始当初には約84%でしたが、研究発表を行った令和5年度には95%を超えていました(資料1参照)。その理由としては、学校グランドデザインを教員全員が関わってつくっているということがあると思います。

【資料1】

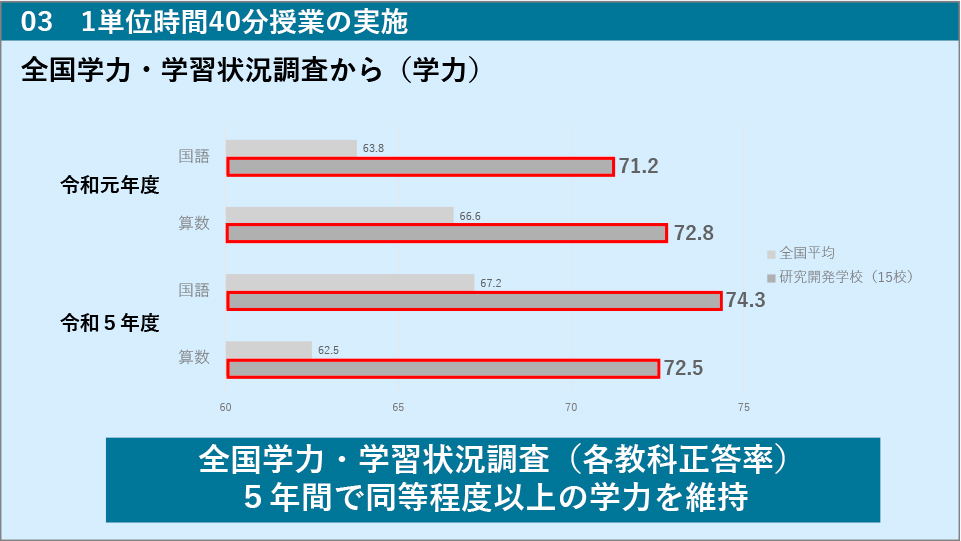

視察に来られた方からは、『1コマ40分にして学力は大丈夫ですか』と聞かれることがあります。そのことについては、全国学力・学習状況調査(以下、全国学調)で比較しています。もちろん、全国学調は毎年問題も子供たちも異なるので、単純に比較することはできませんが、学力を維持できているかどうかを見る上での一定の指標にはなると考えています(全国学調以外にも区学習状況調査を実施して結果を分析)。全国学調のデータを見てみると、1コマ40分を導入する前と後で比較し、元々全国平均より高い本区の学力状況が維持できていることが分かります(資料2参照)。

【資料2】

また、子供たちの学びへの意識についても、全国平均より高いことが分かっています。40分授業を行っていると、『子供たちが対話をする時間を少なくして詰め込みにしているのではないか』と聞かれることもありますが、授業では他者と考えを交流しながら課題を解決する活動を行っているかを問う質問に対し、47%が最も肯定的な回答(4つの選択肢から選ぶ)をしており、都の平均よりも高くなっています。

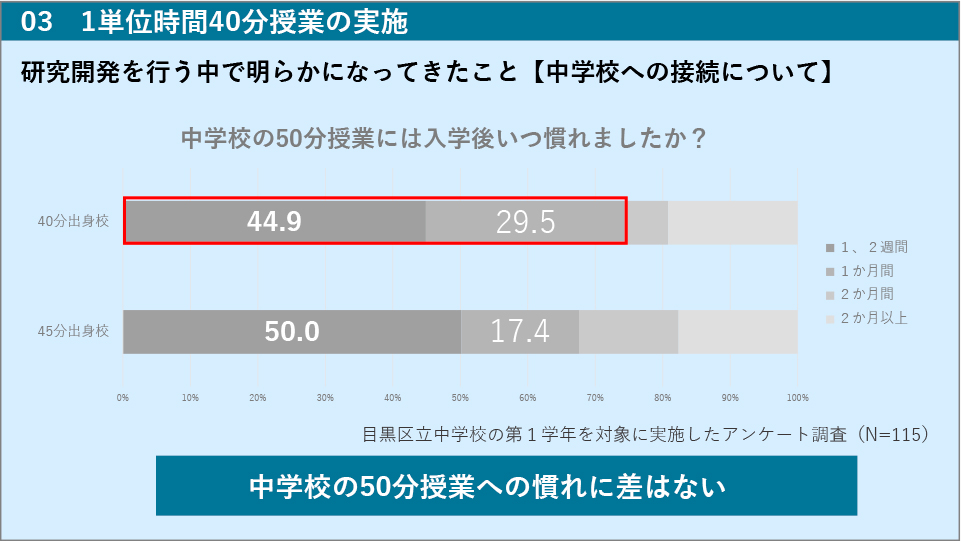

その他、中学校への連携・接続で『小学校では40分だったものが、中学校で50分へと10分も長くなって大丈夫か』と質問を受けることもあります。それについて、40分授業と45分授業の子供たちを受け入れていた中学校の1年生にアンケートを取りました。すると、『1〜2週間で授業に慣れた』という回答は、45分授業の子供のほうが多かったのですが、もう少し長く1か月で見てみると、40分授業を受けていた子供も45分授業を受けていた子供も変わらないことが分かります(資料3参照)。

このように学力や学習意欲が維持または向上できた要因については、本区では自治体単位で学校を支援しているところが大きいと考えています。

【資料3】

本区では、40分授業が1コマとなった研究開発学校導入当初は、各教科の専門の先生(同区の授業スペシャリストも含む)を集めてワーキング・グループをつくり、講師の先生を招聘するとともに担当の指導主事を置き、教科ごとに1つの単元計画とその中の40分の授業デザインの例を作成して区内の先生方と情報共有しています。若手の先生方も多い中で、各教科としてのポイントや単元計画、授業デザインのポイントなどを示しているのです。

研究開発学校の発表日には、先生方が情報交換をしたり、発表を聞き合う場面をもったり、学校ごとの情報交換を行っています。また、指導主事が定期的に巡回訪問を行って伴走支援をしており、学校ごとの実態を確認し、授業も見ながら、状況を踏まえた指導・助言をしています。さらに、研究開発学校推進委員会を設置し、校長先生方とも連携を図ってきました。

先日の教育課程企画特別部会の議論でも、自治体の伴走支援、指導主事の役割はとても大事だという話が出ていましたが、そもそも本区では自治体で研究開発に取り組んでいるところに、強みがあると思っています。もちろん、教育課程の編成は各校長が行うのですが、各学校が特色ある教育課程を編成し、教育委員会が内容を確認したり相談を受けたりして指導・助言することで各学校の取組を伴走支援しています」