子供が表現するため、体験を深めるためにICTを使う 【次期学習指導要領「改訂への道」#13】

前回から、学校教育だけでなく幼児教育の専門家でもあり、教育課程企画特別部会の主査代理を務めると共に、教員養成部会の部会長として教員養成の議論にも携わる学習院大学の秋田喜代美教授に、学習指導要領改訂の議論についてお話を伺っています。

2回目となる今回は、秋田教授も審議に携わった「幼保小の架け橋プログラム」に象徴される、幼保小連携接続の裏側にある学びの「連続性」「つながり」、さらに具体的な幼児教育の実践から学校教育が学べることなどについてお話を伺います。

目次

学ぶ過程で子供の主体的な選択を入れていくことが大事

前回、時間の話から始めましたが、これまで子供が経験する時間のつながりの重要性を伝えてきた幼保小連携接続も実は、基本は時間の問題なのです。つまり、子供一人一人の経験や学びがどうつながるかという「連続性」「つながり」の問題ということです。

学校教育の中でも同様に、1時間の中で「個々の学習活動がぶつ切れになるのではなく、子供の目線から見てどうつながるのか?」、1日の時間割も大人の側の都合で1時間ごとに区切っていますが、それが「もっと連続した豊かな学びの経験にどうすればできるのか?」ということが問われています。さらに、それが学びの意味ある内容のまとまりとしての単元であり、1学期や1学年の連続した学びになっていくことが大事なわけで、それを教科等でカリキュラムとして組めているか、横断するならいかにつなぐのかということなのです。

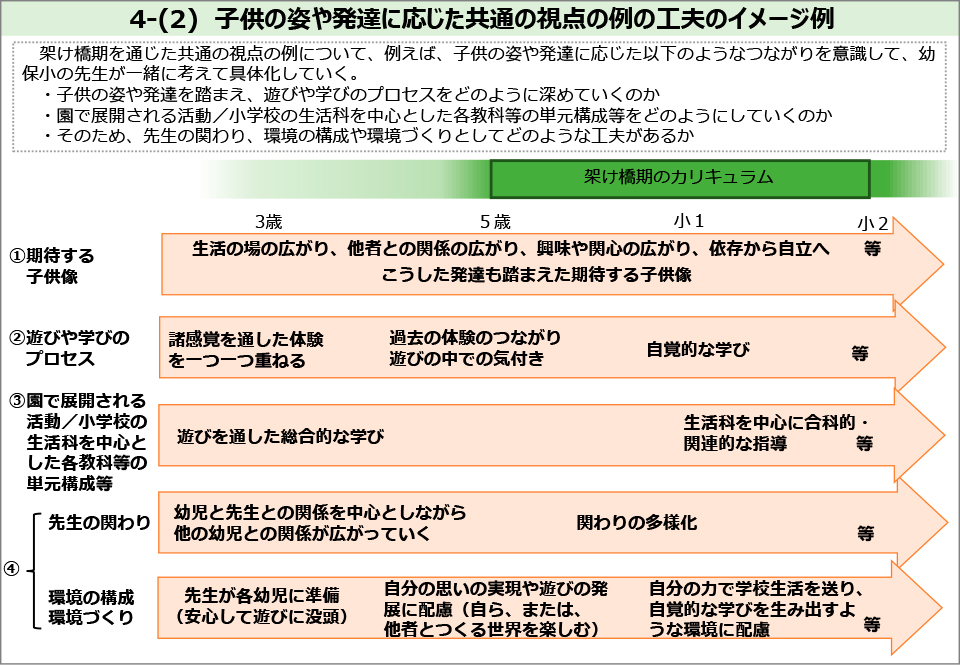

そのような「つながり」のある「環境を通して行う教育」という思想は、日本では伝統的に幼児教育が行ってきたことです。そのつながりが、当初は「スタートカリキュラム」として、小学校の最初の2、3週間ほどで行っていたものが、現在では「幼保小の架け橋プログラム」として、5歳の始まりから1年生の終わりまで、2年間で学び方を学ぶようになってきています(資料1参照)。

【資料1】

ただしその中では、大人主導で適応させるのではなく、子供自身が学んでいくことになります。もちろん学ぶ過程での教師の判断は大事です。内容やタイミングを教師が考え、子供の主体的な選択を入れていくことが大事です。その裏側には、学びの「連続性」「つながり」ということがあり、その見直しこそが今、問われている部分だと思います。

これまでは、過去に学んだこと、今学んだことが先の学びにどうつながっているかが子供に分からないまま進むから、学んだことがぶつ切れになってしまっていました。しかし、「ああ、こういう経験は前にあの単元でもしたことがあるよね」「それがまた生かされるよね」というような学びはたくさんあります。そのように経験をつなげていく「環境を通した学び」はもともと幼児教育にあるものでしたし、それに刺激を受けた小学校の教師も、低学年だけにとどまらず、多様なよい取組を始めています。

例えば、理科でメダカの観察を行うときも、これまでなら教師がすべて用意していたけれど、メダカを捕まえるところから始め、世話し孵化を待つほうがワクワクしながら観察することができます。さらに、そこから多様な学びにつながっていくということでカリキュラム・マネジメントをして、単元のデザインや環境を変えた実践などがいくつもあります。これからは、学びのつながりが意識できるデザインの学びがいっそう求められるようになるのだと思います。