学習指導要領の全項目へのタグ付けがされれば、教科横断や学年を超えた取組もしやすくなる 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#08】

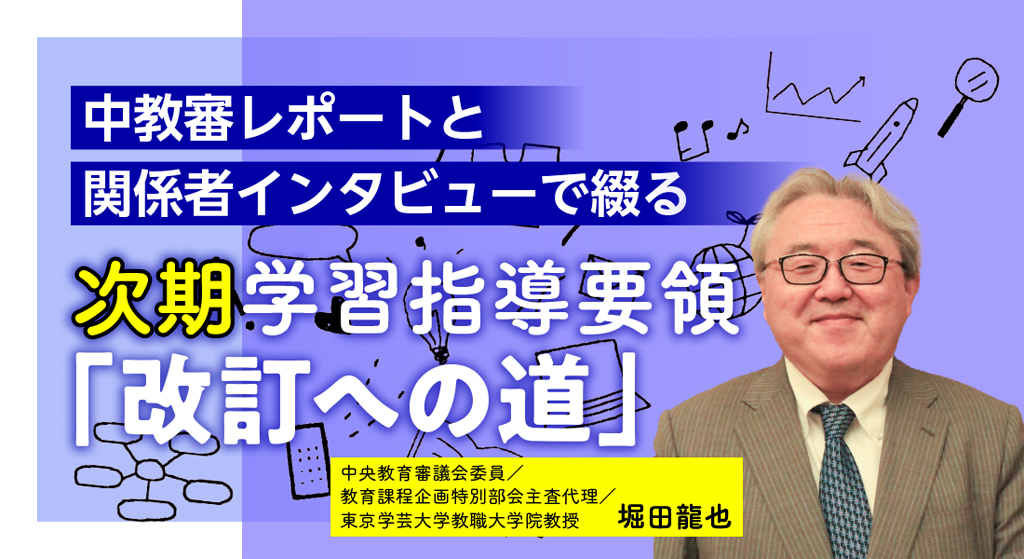

今回からは、中央教育審議会の委員であり、教育課程企画特別部会の主査代理として学習指導要領の方向性に関する審議に携わる、堀田龍也教授(東京学芸大学教職大学院)にお話を伺っていきます。特に今回の諮問では、4つの諮問項目すべてにデジタル学習基盤や生成AIに関する内容が関わることから、このインタビューでは、堀田教授のご専門であるデジタル・テクノロジー(以下、デジタル)と、今後の学校教育のあり方を中心にお話を伺っていくことにしましょう。

なお、学校教育とデジタルの活用を考えていく上で、非常に大きな示唆を与えてくれる、堀田龍也教授と田村学・文部科学省主任視学官による、リーディングDXスクール事業特別講座2025、「これからのGIGA!!!教科の学びをどう深める!?」も、ぜひ下記URLよりご参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=IbvS65qEMo4&t=2048s

目次

情報活用能力を重要な「学び方」として身に付けさせることが必要

デジタルと学校教育についてお話をする前に、私の視点から、ざっと諮問文におけるデジタル関連の課題について概説をすると、今回の改訂の議論では、大きく3つの大事なポイントがあると考えています。

まず1つ目は、学習指導要領の表現形式・形態の問題で、これがデジタルで表現されるようになると、現在よりももっと使いやすいものになるということがあります。学習指導要領が構造化されて使いやすいものになり、先生方がたびたびアクセスするようになれば、学習指導要領と教科書、教材がうまくつながるようになって教えやすくなるし、子供たちも学びやすくなる。教材研究も深まるし、見通しをもった指導ができるようになるので、授業時数も余裕が出る方向に機能するでしょう。そういう環境をデジタル学習基盤でやりましょうというのが1つ、大きなポイントだと思います。

2つ目に、個別最適な学びを実現するためには、子供たちがデジタル端末を使って取り組むことが多くなるわけですが、自ら端末を使って学ぶ場面では、情報活用能力が育っていないと「うまく入力できない」とか「うまく調べられない」という問題が生じます。ですから、情報活用能力を重要な「学び方」としてしっかり身に付けさせることが必要になります。それが、諮問文にも「情報活用能力の抜本的向上」という文言で示されています。

3つ目は、生成AIやフェイクニュースなど、世の中がテクノロジーに振り回されがちになる時代であり、テクノロジーをより主体的に使いこなしていくことが求められる時代になるからこそ、教科等の内容にもより専門的な内容として入ってくる、ということが考えられます。

その他、先生方の関心の高い内容、例えば教師の負担の話については1つ目のポイントに関わると思いますし、子供の学びの自立性の話は2つ目のポイントに関わりますし、生成AIや国の政策などについては3つ目の話に関わってくると思います。