キャリア発達を促す学びが大事なところ【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#02】

前回は、中央教育審議会の会長である、独立行政法人教職員支援機構の荒瀬克己理事長に、今回の諮問を読み、今後の改訂を見ていく上で、どのようなことを考えておくことが必要かお尋ねしました。2回目となる今回は、諮問文の表には表れていない重要なポイントや、それを踏まえた上で、今後の社会における教職員の重要性などについてお話を伺いました。

目次

キャリア教育は、キャリア発達を促す教育

今回の教育課程に関する諮問文を読んで、言葉自体は出ていませんが、キャリア教育の重要性を示していると感じました。

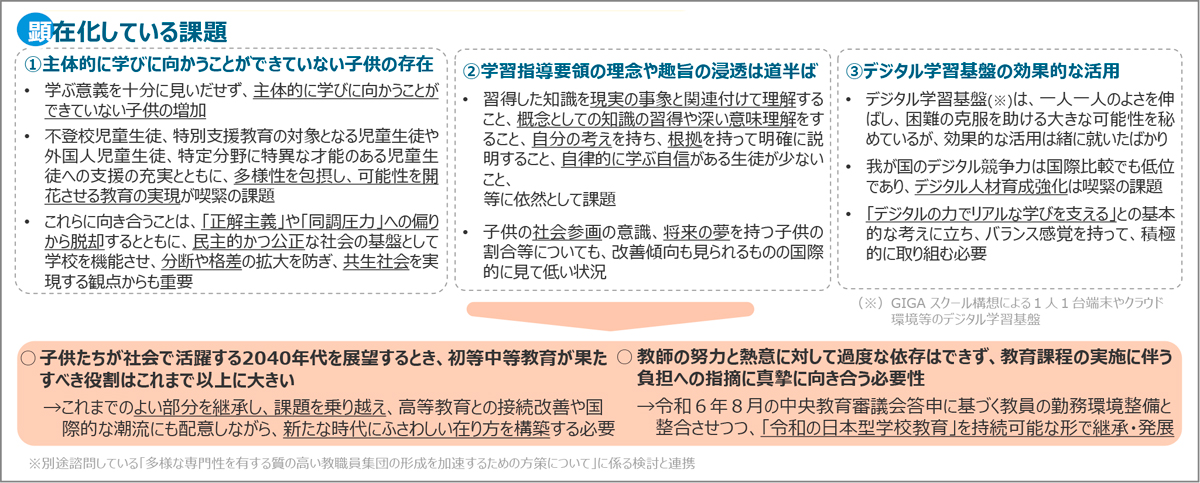

例えば、「学ぶ意義を十分に見いだせず、主体的に学びに向かうことができていない子供の増加」「子供の社会参画の意識、将来の夢を持つ子供の割合等についても、改善傾向も見られるものの国際的に見て低い状況」といった記述からです(資料参照)。

【資料】文部科学省による諮問の概要資料より抜粋

言うまでもありませんが、ここで言うキャリア教育のキャリアとは、世間一般で捉えられている職業的経歴を意味するキャリアではありません。中教審による定義では、キャリアとは「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」で、キャリア発達とは、「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程」を意味します。このことは現行学習指導要領に向けた改訂の議論の中でも、その重要性が確認されています。

学校教育において、「一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる」職業教育はとても重要ですが、それも包括した「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す」キャリア教育は、最重要の柱であると思います。

自分がどう生きていくか、どう在りたいかと考え、様々な場で多様な人と関わって、幸せに、豊かに生きていく。ウェルビーイングですね。学校は、それぞれのキャリア発達を促す取組をしているわけです。

ですから学校教育は、子供たちが社会の中で人と関わりながらどう生きていくかについて自分で考え、必要に応じて自律的に選択できる、他者と協働できる、といった力を付けるために行われることが求められます。そのための教科学習であり、総合的な学習(探究)の時間であり、特別活動です。十分なしつらえの中で学校教育が動いているかということを問い続けることが重要です。

現在、カリキュラム・オーバーロードとの指摘もあり、子供たちの多様で豊かな学びを阻害しかねないような過度の負担、また、子供に関わる教職員の時間の制約を生みかねない負担も懸念される中で取り組む学校教育においては、本当に必要なことが何かということをまず考えることから始めなければなりません。

諮問の前に設置されていた「今後の教育課程、学習指導及び学校評価等の在り方に関する有識者検討会」の議論の中でも、「たし算をするのはやめましょう」という発言に多くの委員の賛同があったのが印象的でした。では逆にひき算をするとしたら、そのポイントは何か。一人一人の子供が社会の中でよりよく生きることにつながっているかどうかという観点です。

繰り返しになりますが、キャリア教育、キャリア発達ということは文言として示されてはいませんが、それこそが本当に大事なところです。これをどう共有するか。次の学習指導要領の「前文」の重要な役割だと思っています。