子供一人一人の学びと、それを支える教職員についての議論が行われる【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#01】

2024年12月25日、中央教育審議会(以下、中教審)において、文部科学大臣より、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」が諮問され、いよいよ学習指導要領の改訂に向けた議論がスタートすることになりました。ちなみに当日は、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」も諮問され、子供の学びと、それを支える教職員の在り方についての検討が進められます。そこで、この連載企画では、今後、中教審で議論されていく学習指導要領改訂の過程を伝えるとともに、その議論に携わる多様な専門家の方々のご意見を紹介していきます。

初回は、中教審の会長である、独立行政法人教職員支援機構の荒瀬克己理事長に、今回の諮問をどのように捉え、どのような議論を展開していくことになるのかについて聞くと共に、現場の小中学校の先生方へのメッセージも伺います。今回は諮問文を読む上での前提や、学校の先生方に取り組んでみてほしいことについて紹介をしていきます。

目次

学校教育の働きと教師の在り方を同時に考えていく

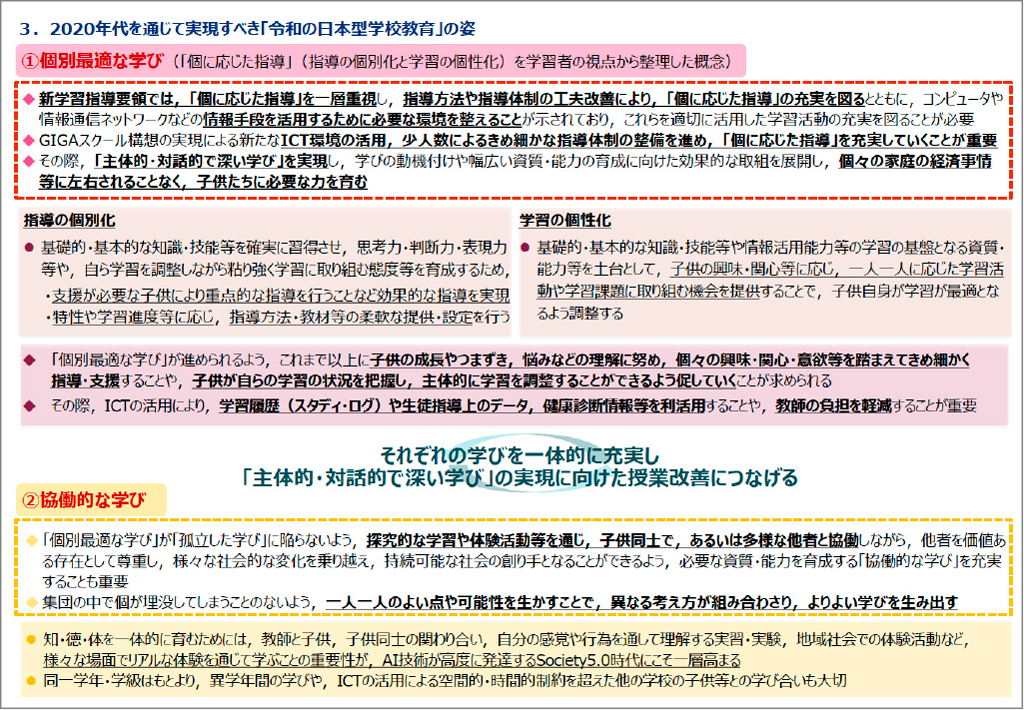

この4〜5年間を振り返ってみると、現行の学習指導要領が学校段階順に小学校、中学校、高等学校と実施されてきたわけですが、その実施と軌を一にして中教審での議論が進められ、令和3年1月に「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」という答申が出ました(資料参照)。「令和の日本型学校教育」という言葉自体は少し分かりにくいかもしれませんが、中身としては、多様な子供一人一人が自立した学習者として、他者と協働しつつ自分の学びを創っていく、つまり子供が主語になる学校教育をどのように展開していくかということが述べられています。

この答申は学習指導要領の取扱説明書だと私は思っています。学習指導要領をどう捉えて、具体的にどのように展開していくかという方向性を示した答申だということです。出された時期も含め、この答申は、「学習指導要領を実質化するためには、こういった考え方に基づいて、各学校で省察しつつ進めてください」というメッセージだと思っています。

【資料】

しかし、それが実際に学校においてどのように実施されていくかを考えると、教師の役割が非常に重要です。先生たちの学びをどう保障するのかを真剣に考えなければなりません。学校教育で積み重ねてきた経験やそれらに基づく考え方、今後の方向性などについても学ぶ教師たちは、どのような場で学びを深め、子供に還元しつつ、次に生かしていくのかについて考えなければならないということです。

そのために2022年12月に出たのが、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」という中教審答申です。これは教師の学びはどうあるべきかということと、そのための条件整備はどうあるべきか、ということを示したものです。

2024年12月に「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」と「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」という2つの諮問が同時になされました。これは、教育課程を考えるためには、その学習内容を学ぶための場をどのように設定して子供たちが学んでいくことができるようにするかという学校教育の働きと、その学校教育を担う教師の在り方を同時に考えていかなければならないということが明確に出ているわけです。その下地は、先のような中教審の議論の中で生まれてきている面もあると、私は思っています。

ちなみに、近年教職志望者が減り、離職者も増えていることを考えると、教職という非常に重要な仕事に関する意義付けや再魅力化が必要です。そのために出したのが、令和6年8月の答申、「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」です。こういった流れの中で、次期学習指導要領の改訂を考えていくことになります。