【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~♯2 激増する対教師暴力、いじめ、不登校の背景にあるもの

近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案します。今回筆者は、「2030年には、学校に適応できない児童生徒数が100万人に達する」と、衝撃的な予測を示します。現場教員の本音を率直かつ真摯に伝える、大反響の連載第2回です。

執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之

目次

文部科学省の調査結果を現場の目で読み解く

「学校に不適応を起こしている児童や生徒は、あと5年ほどで100万人に達する」。

僕が読み解いた学校の現状は、そんな危機的な状況です。いったい今、学校で何が起きているのでしょうか。

昨年(2024年)の11月、不登校児童・生徒数が全国で35万人に達したという報道が流れました。これは、文部科学省が、前年度に学校状況について、全国の小中高等学校から上がってきたデータをまとめた「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」が11月に公表されたからです。

この調査は、暴力、いじめ、不登校についての調査をまとめたものです。特に近年では、不登校児童・生徒の人数に注目が集まり、小中学生が学校にうまく適応できていないことが明らかになってきました。

私は、このデータに10年ほど前から注目してきました。なぜなら同様に10年前くらいから、第1回で紹介したようなこれまでほとんど見たことがなかった子どもたちの姿があったからです。

そして、このデータを分析し始めて数年で「これから学校現場は大変なことになっていくだろう」と予測していました。

ところが実際には、僕が予測した数値よりも大きく悪化することになってしまいました。そして、今後もこれらの数値はさらに悪化していくだろうと予測できます。

なぜなら、これらのデータの悪化には愛着の問題が絡んでいると考えられ、子どもの愛着の課題をよく理解しない限り、その対処に追われてしまい、それらを防ぐところまで手が届かないだろうと思うからです。連載第2回目となる今回は、文科省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」をもとに、愛着の課題が暴力、いじめ、不登校にどのように関連しているのかを分析していきます。読者のみなさんと共に、データを読み解きながら、学校にはこれからどんな未来が待ち受けているのかを考えていく場としていきたいと思います。

小学生の対教師暴力の現実

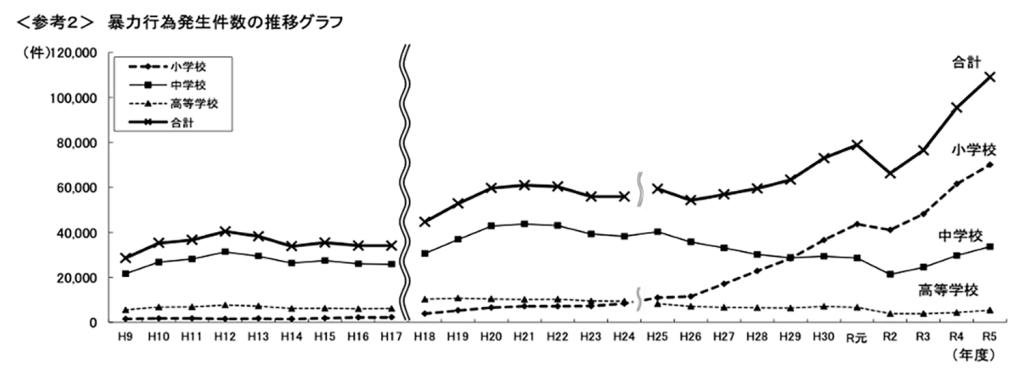

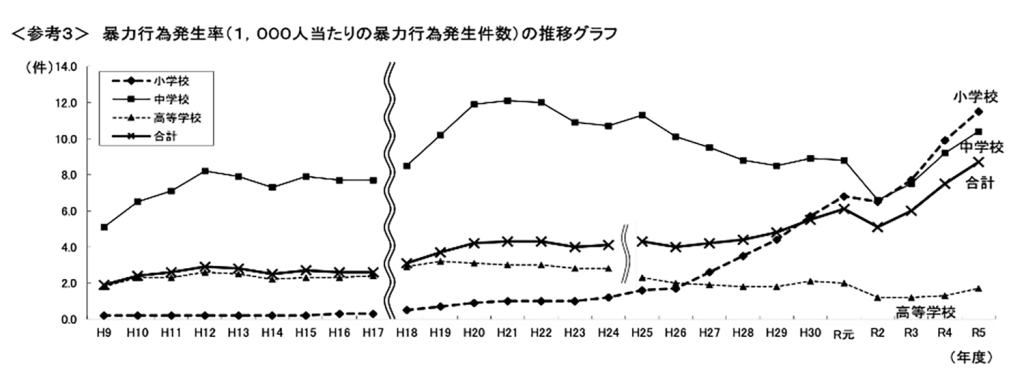

まずは、文科省の調査結果から、学校内での暴力行為の発生件数と発生率のグラフ(下)をご覧ください(グラフはクリックすると拡大できます)。

昭和や平成の時代の「暴力行為」と言えば、不良の中学生が集団になって暴れているというイメージをもつ方が多いのではないでしょうか。しかしじつは、平成20年ごろからは、そうした生徒は全国的に減ってきています。実際に自分の住む市内の中学校でも「◯◯中では生徒指導が大変だ」という声はほとんど聞かれなくなってきました。

これは全国的な傾向で、中学校教師であれば、平成の後半から終盤にかけて「生徒が落ち着いてきた」「生徒指導の案件が少なくなってきた」と実感してきた方が多いのではないでしょうか。

ところが、中学生が落ち着いていく中、小学生の暴力行為発生件数は、上のグラフが示すとおり、年々増加の一途を辿っています。増加の理由としてよく、「調査の厳格化」の可能性が指摘されます。しかし、平成20年代に調査が厳格化された後も、数値は上昇していきます。そして令和に入ってからは、ついに中学校においても、小学校の後を追うように発生件数が増加し始めました。

これらの暴力事件の中身をもう少し詳細に見ていきましょう。特に注目すべきなのは、対教師暴力です。

児童生徒間の暴力は(いじめでも同様のことが言えますが)、「暴力を受けた側の感じ方」に左右されます。発生件数増加の一因として、こうした「感じ方」の変化も考えられます。

ところが、対教師暴力は、教師が受けた暴力であって、発生件数の数値は、「感じ方」にそれほど影響されません。ですから、学校で実際に暴力行為が増えているのかどうかを分析する上で、この対教師暴力が一つの指標となります。

坂内智之プロフィール

ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。