小学国語「構造的板書」の工夫とコツ(詩の楽しみ方を見つけよう/五・七・五で表そう)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五の国語の「詩の楽しみ方を見つけよう」「五・七・五で表そう」をテーマに、子供の発言から授業を組み立てるスキルや、他者評価から自己評価を意識できるようにする構造的板書について解説します。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭 ・樋口綾香

目次

国語スキル1:子供の発言から授業を組み立てる

授業の導入を想像してみてください。教材名や学習課題を確認したあと、課題解決のための方法を考えさせることがあります。このとき、子供に大きな問いを投げかけ、意見を出させる、というのはよくある授業の導入です。しかし、その後の授業に子供から出た意見は使われず、先生が用意した答えと活動で授業が進んでいく、という授業を目にすることがあります。果たして、あの問いは何のためにあったのか、と後で不思議に思うのは、参観している教師だけではありません。きっと子供も感じているでしょう。

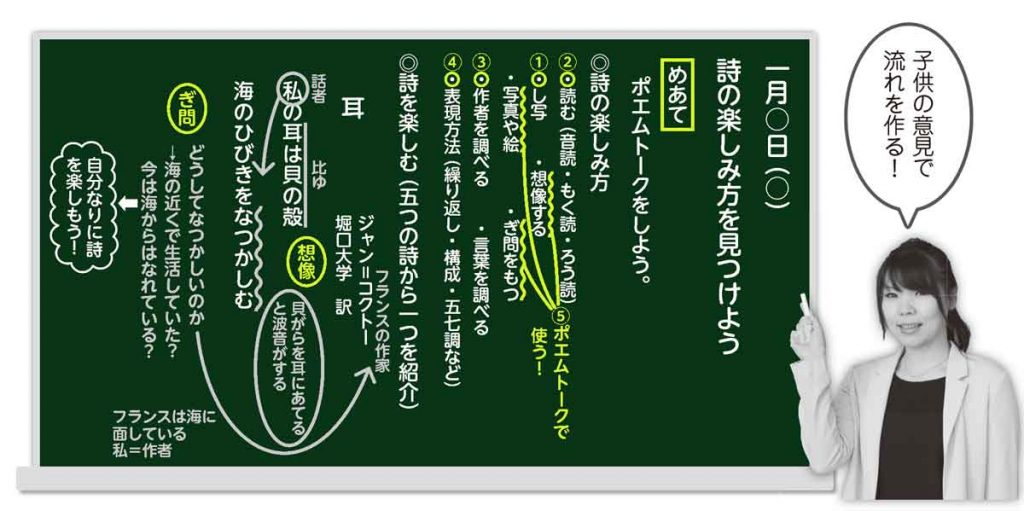

問いに対する子供の意見を黒板に残し、それらを使って授業の流れを組み立てる、子供の思考に寄り添いながら、スタートからゴールまでブレない授業をするための構造的板書を紹介します。

「詩の楽しみ方を見つけよう」(光村図書五年)

学習の流れ

①「めあてを全員で読みましょう」

めあてを読み、ポエムトークについて知る(ポエムトークはブックトークのポエム版として行います。教科書の詩から1つまたは2つ選び、どのような詩の楽しみ方をしたのかと、自分が詩から感じたことを紹介します)。

②「詩の楽しみ方には、どんな方法がありますか? これまでの学習を思い出してみましょう」

これまでの学習を振り返り、詩の楽しみ方にはどんな方法があるか、考える。

③「たくさんの意見が出ました。(板書の)①.④は必ずしましょう。みんなが一人一人違った詩の楽しみ方をできればとても味わい深くなるので、その他は自分に合うものを選択します」

これは絶対にしてほしいという楽しみ方の優先順位を伝えます。紹介するときを想定して、絵に表したい子や劇をしたいという子も出てきますが、それも自由に考えさせるとよいでしょう。